俄烏沖突的爆發本身就比較意外,當時的俄羅斯并沒有明顯的動武跡象,準備時間也十分短暫,更像是一場閃電戰。而俄羅斯動武之后,竟然并不是集中在打東烏,而是對烏克蘭首都基輔也發動了進攻,這讓人大跌眼鏡。

俄烏沖突打到如今這個局面,讓人看到了西方的援助對烏克蘭的重要性,也讓人看到了世界級大國,也有自己明顯的短板,在常規武裝力量層面,俄羅斯的確無法和整個北約進行對抗。然而,北約也不敢在核大國面前肆無忌憚。截至目前,北約士兵并沒有明目張膽進入烏克蘭戰場,西方和俄羅斯的對抗還在可控層面。

然而,和談的跡象依然沒有,和平的曙光還看不到,這樣下去,各方的消耗只會越來越大。

而在俄烏沖突中,更有三個意外,讓人著實沒想到。

第一個意外:中亞國家對烏克蘭的軍事援助,雖然帶有傳聞色彩,卻不能排除這種可能性。

應該說,北約集團以外的國家對烏克蘭提供武器援助這事本身沒什么好說的,各國基于自身利益在烏克蘭問題上做出取舍自然而然。

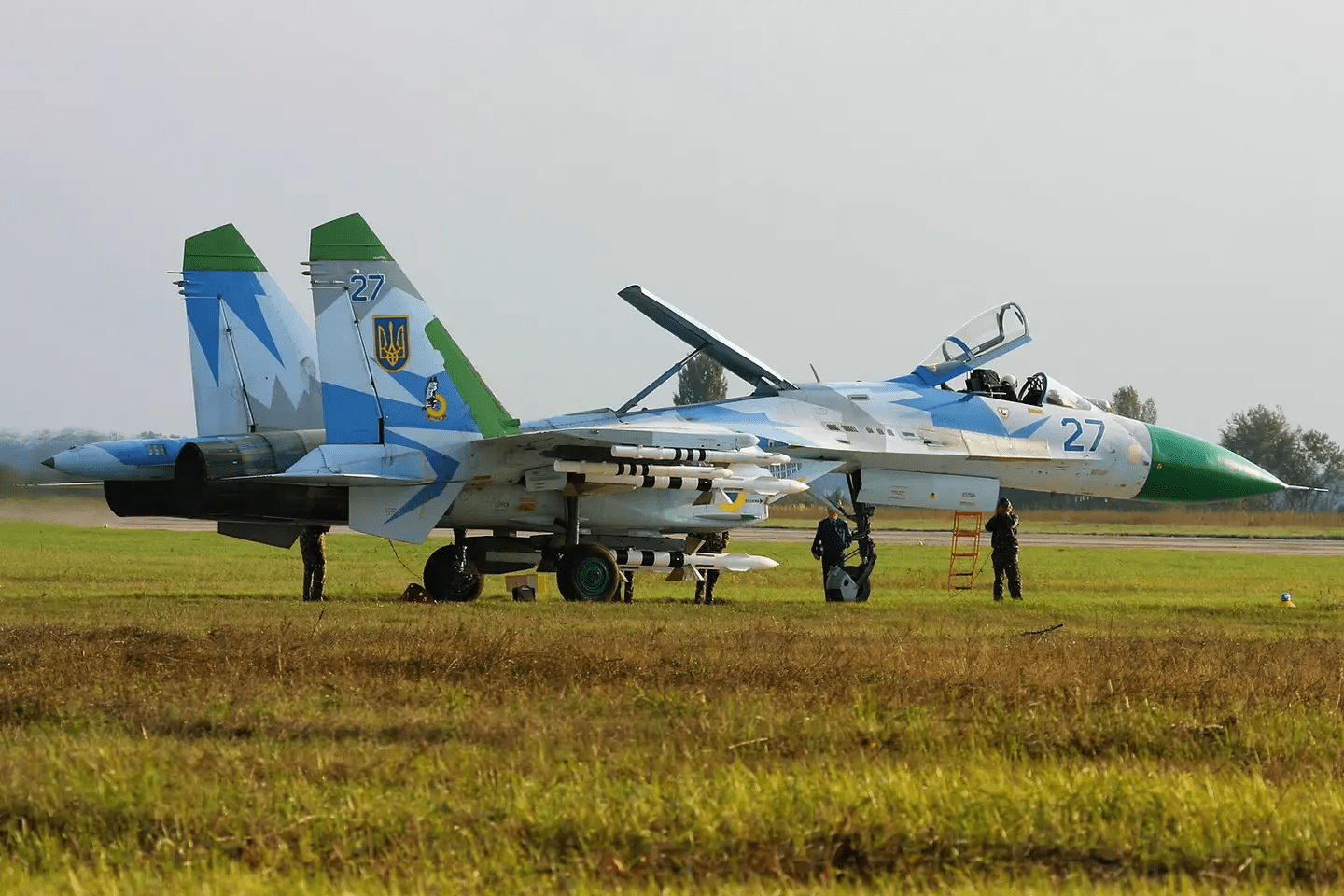

但令人意外的是,傳統上被視為俄羅斯盟友的中亞國家,竟然也向烏克蘭提供武器裝備,而且檔次并不低——對于烏克蘭亟需的作戰飛機,北約國家都只有部分東歐國家提供了米格-29、援助F-16這種烏方一再要求提供且存量不少的戰機都一直雷聲大雨點小,而傳聞中亞國家卻提供了蘇-27這種在國際市場上都難以獲得的重型戰機。

雖然外界普遍認為中亞國家提供的武器裝備本來就是庫存的老舊貨、提供給烏克蘭純屬減輕保障壓力,但素來與烏克蘭沒什么瓜葛、卻與俄羅斯利益攸關的中亞國家會提供給烏克蘭武器裝備所釋放的信號,本身就夠令人玩味的了。

從這一點看,俄羅斯和中亞國家之間的關系到底夠不夠鐵,會不會受到了美國的勢力影響,今后俄羅斯在中亞地區的布局還能不能維持住俄羅斯對美國的優勢,可不好說。

第二個意外:瓦格納集團的“登場”和“退場”。

瓦格納一天之內的武裝叛亂事件,震驚全球,發兵莫斯科,再到流亡白俄羅斯,普里戈任的這次武裝行動,在俄國歷史上都找不到第二例。

瓦格納集團并不是第一次參與俄羅斯所卷入的武裝沖突,在敘利亞局勢發酵期間瓦格納就一直活躍在前線、與俄軍協同行動,所以外界對于瓦格納集團參與俄烏沖突并不意外。

令人意外的是,俄軍在沖突期間乏善可陳的表現竟然促使瓦格納成為了事實上的中堅力量,由此引發的瓦格納人員薪金待遇問題、俄國防部與瓦格納高層的指揮權分配問題、瓦格納與俄軍的任務分配問題等直接或間接引發的矛盾,成為了普里戈任“進京勤王”的主要誘因。

不得不說,俄羅斯政府軍作戰能力羸弱、導致最高指揮者傾向使用“私兵”導致矛盾激化的情況古已有之,但在普京在總統候選人方面后繼乏人、俄羅斯面臨的國際環境日益惡化、俄國防部領導兩次軍事改革均以失敗告終的情況下,瓦格納的“謝幕演出”著實顯得有些過于扎眼了。

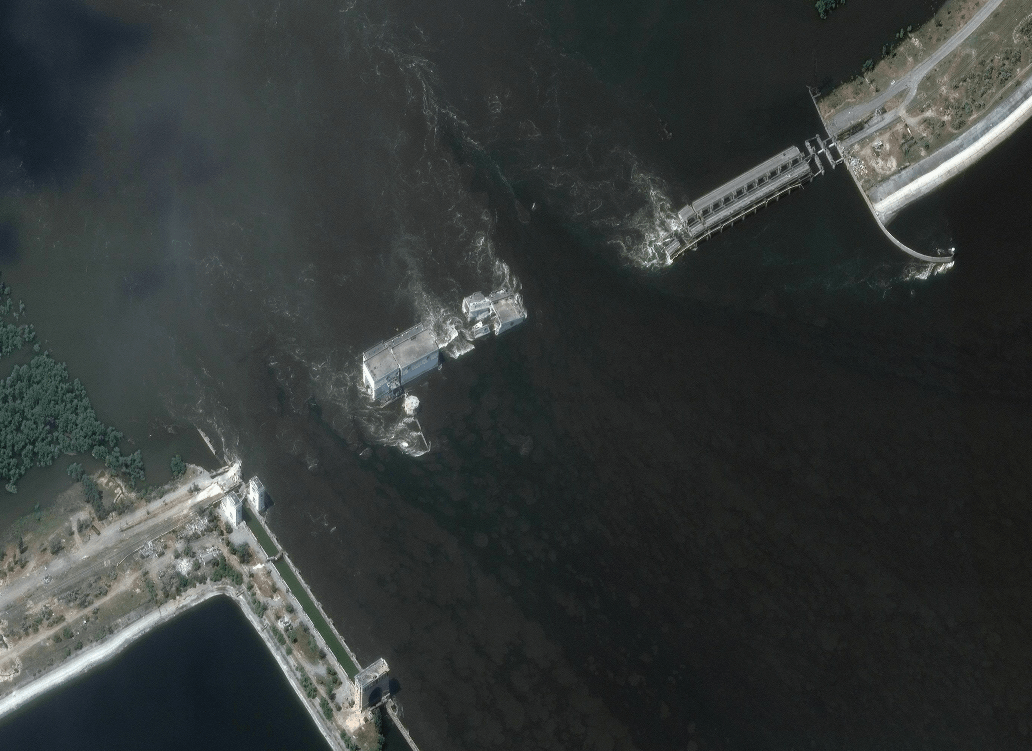

第三個意外:卡霍夫卡水壩被炸決堤。

在戰爭中針對敵方控制區域內的基礎設施的打擊歷來都是最常見的攻擊手段,但從沒有哪次沖突中的基礎設施損毀像卡霍夫卡水壩這樣充滿謎團。

由于卡霍夫卡水壩在第聶伯河流域農業灌溉方面起到重要作用、且一旦決堤釋放的庫存會造成烏東平原區嚴重的洪澇災害,由此將導致烏克蘭這個主要糧食出口國在農業生產上面臨不可挽回的損失,故誰摧毀卡霍夫卡水壩誰就會被國際社會千夫所指,交戰雙方一直都沒對該水壩動手。然而,由于交戰期間失去必要的維護、且自身難免被交火波及,卡霍夫卡水壩竟然自行崩潰。

由此交戰雙方互相譴責對方是罪魁禍首、雙方各自支持勢力的“互懟”,已經讓這場對烏克蘭未來社會經濟發展產生毀滅性影響的重大災害成為了羅生門。國際社會當然無從判斷究竟哪一方更應該為卡霍夫卡水壩崩潰負責,但毋庸置疑的是,無論這場沖突以何種方式結束,受潰壩導致的洪澇災害影響的烏克蘭人民都是損失最大的一方。