歷史上宦游富順的滇籍才子

羅廷權在清同治版《富順縣志·姓氏》中以“總纂”身份排名第一。

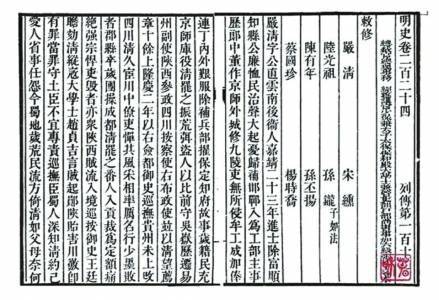

嚴清事跡入選嚴清事跡入選《《明史明史》》

□劉剛

云南地處西南邊陲,素有“彩云之南”的美稱,舊時常被稱作蠻夷之邦。直到漢武帝開西南夷收降滇王并重新設郡賜王印,才讓這個化外之地變身漢王朝的藩屬之國,開始逐漸融入漢文化大家庭。特別是元朝在云南設立行省以來,科舉制度隨之在這個高原之地生根發芽,開科取士由此開啟。歷元、明、清三代,全省共考中文舉人八千余人和文進士九百余人,成為云南不斷走向文明開化的推動力量。

當然,因囿于科舉時代“本籍回避”制度的規定,無數科場得意的滇籍才子不得不宦游四方,由士而仕,在追求“治國平天下”的歷程中實現自己的人生價值。其中,有數十人到遙遠的四川富順,或任知縣,或任縣丞、主簿、典史、教諭、訓導等佐屬官,呈現富順職官史上特有的云南現象。

富順抗疫第一人陳常道

陳常道,字子中,云南呈貢人,明嘉靖五年(1526年)丙戌科進士。嘉靖八年(1529年)出任富順知縣,舊志載其“諳練吏事”。

就在陳常道到任富順的這年春,全縣“時遇荒欠”,糧食絕收,老百姓忍饑挨餓,經濟社會一片蕭條。災難面前,陳常道以身作則,帶頭“捐俸賑濟”,與災民共渡難關。哪知饑荒之余“復逢癘疫”,瘟疫又開始在縣域內迅速流行開來。據舊志記載,疫情導致“殍者甚眾”,呈現非常嚴重的態勢。但大疫當前,陳常道不僅沒有退縮,反而奔赴抗疫一線“施藥救療”,最終使疫情得到較好控制,“民賴以存活者甚眾”。這既是富順歷史上第一起有文字記載的疫情,也是古代防疫工作卓有成效的一個典型案例。從職官角度看,陳常道堪稱富順抗疫第一人。

此外,陳常道還十分注重基礎設施建設,這里試舉二例。一是在縣城東門外,明正統年間的陜西籍知縣李真為“行者便之”,曾將舟渡改建成浮橋,人稱“東津浮橋”。七八十年后的嘉靖初年,歷經滄桑的東津浮橋已名存實亡,縣城與東街之間的人員往來又重回舟渡時代。陳常道通過一番考察后,急老百姓之所急,即刻組織資金及人力物力,重建東津浮橋,讓沱江“天塹”再變通途。二是在縣治西的讀易洞前,湖北籍知縣周夔曾于明嘉靖四年(1525年)在此首創西湖書院,用以“館授生徒”,但未等竣工即離任而去。陳常道到任后,與河南籍縣丞侯秩一起全面接盤這個未竟工程,經“補其所闕,前功始畢”,不僅讓“爛尾”變精品,更為日后富順科甲鼎盛、才子迭出奠定了堅實的基礎。

約四年后,陳常道從富順升任朝廷某部主事。縣志有載,“升任之日,老幼攀轅,為立去思碑。”同時,他的事跡也入載《欽定四庫全書·云南通志》。如今,以陳常道為代表的陳氏家族,已是云南呈貢縣享有盛名的科舉世家。

著名廉吏嚴清

嚴清,字直卿(另字公直),云南府(今昆明)人,明嘉靖二十二年(1543年)中鄉舉,次年中甲辰科進士。嘉靖二十四年(1545年)出任富順知縣,年僅21歲。

在古代,以少壯之年就任一縣主官的情況并不多見。即便有,也常常因年輕有難以服眾之嫌。不過,嚴清是個例外。據舊志載,嚴知縣“妙年,初試斷獄,無殊老吏。”意思是說,雖然嚴清年紀小,但第一次斷案,就與精于吏事、熟諳公務案牘的官吏毫無差別。新官上任的第一把火,嚴清就在縣人面前樹立了學歷高、能力強的年輕知縣形象。

在任期間,嚴清“兼能清介自守,邑供冗費皆節省自奉,尤淡泊。”他清心少欲,在日常生活中崇尚節約,嚴格限制不必要的財政支出,盡量將節省下來的經費用于民生之事。其中,首屈一指的當屬在文廟中重修鄉賢祠和名宦祠。據明縣丞侯秩《西湖書院記》載,嘉靖四年(1525年),知縣周夔首創西湖書院時,曾于書院中“乃祠名宦、鄉賢”,以“同堂合祀”的方式祭祀邑中名宦、鄉賢。嚴清到任后一改舊制,分別在文廟的東西兩側修建名宦、鄉賢二祠,與文廟、學宮緊密結合,開創了“二祠分祀”并正式附祀于文廟的制度先河,經清代繼承后歷民國至今未改,成為培養人才、激勵后學的重要場所。

在整個任期內,嚴清“公廉恤民,治聲大起”,廉能之名譽滿縣內外。縣人、明隆慶朝翰林庶吉士熊敦樸在《城池記》中有這樣的文字記述:“吾邑舊牧前此有大司寇、滇池嚴公(嚴清),御史大夫、郢都曾公(曾省吾),累以恩澤浹被并列顯秩,邑人素知慕義。”熊敦樸文中以嚴清在富順的為政之績為例,目的是想激勵當政者對百姓要施以恩澤,方可獲得崇高的地位,足見嚴清在富順執政時的威望之高。后來,嚴清因奔喪而離任。離開富順時,“行李蕭然,惟書籍數篋而已”,盡顯清正廉潔的形象與風范。此后,嚴清歷官四川按察使、貴州巡撫等職,最終累官吏部尚書,成為與于謙、海瑞等齊名的明代廉吏,其事跡入選《四川通志》和《明史》。

科舉“學霸”查偉

查偉,字警韋,云南鶴慶人,明隆慶元年(1567年)參加鄉試考中丁卯科舉人并獲“經魁”,明萬歷二年(1574年)參加會試考中甲戌科進士且獲“會魁”,是科舉制度下名副其實的“學霸”。萬歷二年(1574年),查偉初授富順知縣。

據富順舊志載,查偉“蒞官剛正慈惠,持己馭民皆有規制”,“首咨邑政,鏟蠹興利,百廢敘而理犁然,易觀聽矣。”這些文字表明,查偉是一位自律性極強的知縣,不僅處理政務事必躬親,還特別注重調查研究。

明萬歷四年(1576年),查偉到縣北何家場(今自貢市大安區何市鎮)一帶考察,當他看到賴雅溪上著名的賴雅橋已倒塌并導致通達省城之路被迫中斷時,“慨故橋圮,思飭之。”據縣人、明嘉靖進士范懋和《重修賴雅橋記》載,該橋原為木橋,由縣人、正德庚辰科進士何鐘的先世所創,嘉靖后期先后有陳謨、邱齊云兩位麻城籍知縣接力修繕。為盡快修復大橋并暢通北部交通要道,查偉一邊向何鐘之子何友誼咨詢大橋建設舊況,一邊帶頭“亟捐祿資凡二十金”。在查偉的影響下,捐資建橋行動得到迅速響應,不僅“士民躍趨”,而且何友誼與內江人、明隆慶朝內閣宰輔趙貞吉之子趙鼎柱也加入募捐行列,甚至“凡里之耆義輩,并輸貲以應,殆匯然集矣。”資金備足后,查偉命一沙彌任工程監督,橋洞口增設至三個,木橋變石橋,“工且速峻,直旦夕計”,“不數月而劇驂(七面相通的大道),視為康莊,所濟方隅遠矣。”

此外,查偉非常重視鹽務管理,“所議鹽法,悉準先哲裴公《管榷條例》”,凡制定的政策法令、產銷制度和有關則例無不依法有據。至于役夫與車馬等費用,“概行節省,終不忍以供一己者妨百姓也。”后來,查偉先后歷官戶部曹郎、南直隸鳳陽府同知、真定府知府等職,但無論在哪個崗位上,均“清聲卓然”。

修志知縣羅廷權

羅廷權,字鑒平,云南昆明人,清道光二十四年(1844年)甲辰科舉人,清同治二年(1863年)授仁壽知縣,同治四年(1865年)轉成都知縣。同治五年(1866年)六月署富順知縣,舊志載其“外嚴內寬,案無留牘。”

羅廷權在富順的執政時間并不長,大約一年光景,但留下的業績可圈可點,其中最令人矚目的當數倡修清代第五部《富順縣志》。根據清同治十一年(1872年)河南籍知縣吳鼎立撰《富順縣志·序》載,該縣志于同治丁卯(1867年)啟動。時羅廷權“慨然集眾設局”,并邀請縣人、同治甲子科副榜生呂上珍“主其事(擔任主筆)”。哪知啟動修志后約半年,羅廷權就離任而去,其后四年間歷文康、程廷杓、杜受廉、張煥祚等四任知縣均未成書,直到同治十一年才由視修志為“守土官重任”的知縣吳鼎立鐫刻刊行。該志除續增道光版縣志后的諸事外,還新設部分條目,如兵防門中新增城防、寨堡、平滇事略,文苑門增設藝文,鹽政門新增自流井風物名實說等,尤其是卷一增刻圖繪二十余幅并附圖說,均具有較高的歷史價值。盡管羅廷權因客觀原因在修志上有善始而未善終,但其開創意義不言而喻。其實,羅廷權到富順任職前,還先后開局倡修有同治《仁壽縣志》和《成都縣志》,可惜均因另赴他任而事未竟,但無不顯示他對修志工作的熱愛、責任和擔當。

此外,羅廷權還重視社會民生工作。清同治五年,羅廷權為創建于清嘉慶十七年(1812年)的板橋書院(今富順縣板橋鎮九年制學校前身)“立案示諭,鐫碑有規條十二,批諭板橋書院收支、賽會、延師、招佃事永遠奉行。”同治六年,羅廷權委任職員蕭億元監修已遭兵燹損毀的養濟院(又名廣仁堂),修建規模達“四重共三十余間”。工程剛竣工,“居民不戒于火,此屋獨存。人咸謂羅公惠愛,所感有碑記。”同年,羅廷權示諭文生甘旨和職員甘咸亨重建大司空坊,以紀念曾獲嘉靖皇帝御賜祭文的大才子、明工部尚書甘為霖。

清同治九年(1870年),羅廷權升任資州直隸州知州。

以上四人,既是宦游富順的優秀滇籍才子代表,也是促進邊疆與內地人才交流和文化傳播的先行者。另外,宦游富順的還包括魯良、張紞、陶廉、萬文彩、趙汝謙、楊啟昌等六名明知縣和張宗李、段榮恩、唐致遠、陳楨、熊廷權等五名清知縣,以及明清兩代三十九名佐屬官。在這個龐大的群體中,有出任知縣長達八年的魯良(云南陽宗人),有同時獲評名宦的前后兩任知縣陶廉(云南曲靖人)和萬文彩(云南臨安人),還有道光年間兩次出任知縣的段榮恩(云南安寧人),他們跨越從明宣德至清光緒長達五百年的時空距離,在云南赴任富順的仕宦之路上前后接力,書寫了滇籍才子宦游四方的富順奇跡。

來源:四川省地方志工作辦公室