文 | 米粒媽

上個禮拜,米粒媽辦公室小伙伴小貝的媽媽進了急診室。

接到消息的她慌忙請假趕了過去,到醫院的時候,小貝的媽媽臉色蒼白,虛弱地躺在床上打著吊瓶。

一問才知道,媽媽是怕浪費,吃光了前天剩下的豆角、忘在角落里爛了一半的桃子,還有孩子吃剩的半塊香瓜。

為了“打掃”了這些剩飯爛果,把自己吃出了急性腸胃炎,上吐下瀉,實在挺不住了,才在鄰居的攙扶下去了醫院看急診。

小貝后來給我講的時候,又心疼又無奈。

可以理解老人本意是為了儉省,結果不僅錢沒省下,人還遭了大罪,得不償失。

米粒媽想起在某乎上看到一個答主講述的經歷,可以說是有過之而無不及。

答主和男朋友談了幾年戀愛,到了談婚論嫁的時候,開始跟對方的父母接觸、磨合。

結果才相處沒多久,女生就被對方父母的“節儉”行為驚呆了。

家里的馬桶用了很久,年久失修,水箱壞了,蓋子也沒了,坐便圈早就壞了拆掉了,只剩下一個光溜溜的馬桶。

兩位老人為了省錢,也不讓修繕換新,就對付著用,每次上廁所都得扎個結結實實的馬步。

結果有一次,男生的媽媽馬步扎太久腿麻了,起身的時候整個人摔進了馬桶里,年久松動的馬桶被壓倒摔碎,人也被摔成尾椎骨折,馬桶的碎片還割傷了腿。

這一摔不僅人遭了罪,去醫院治療下來,醫藥費花了一萬多,足夠換好幾個新馬桶了。

等給家里換好了新馬桶之后,碰巧小區里也新建起了一間公廁。

為了給家里省水,老兩口又開始風雪無阻地出門上公廁。

毫不意外,悲劇又發生了。

在一個深冬寒夜里,男生的爸爸急著出門上廁所,天黑路滑,臺階上的積水又結了冰,老爺子一個沒留神,直接滑倒。

導致手腕和小腿骨折,醫藥費又花了兩萬多,足夠交十來年水費。

諸如此類的行為數不勝數,看似節儉,結果錢不僅省不下,還要多受罪。

接觸了一段時間下來,女孩自知改變不了環境,更不敢加入這樣的家庭,只好跟男朋友分了手。

兩位老人這樣的行為是因為家里條件差嗎?

其實并不是。

這位前男友的父母都是退休教師,待遇也不錯,家里就一個獨生子,從小規規矩矩從來沒讓父母額外花過錢操過心,整個家庭也沒什么負擔。

可他們就是對這種自以為節約的行為和吃苦、過苦日子有一種情有獨鐘的執念。

從小就灌輸給孩子一個觀念:咱家窮,要節約,不要注活享受。

可就從女孩說的那些事情來看,他們家連最基本的生活質量都不能保證,更何談“享受”呢?

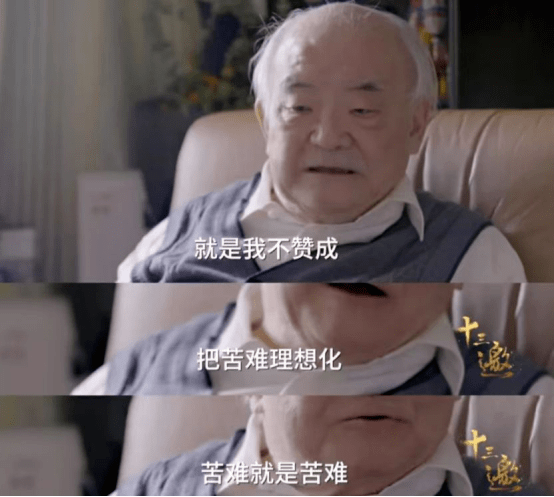

時至今日,仍然有不少家長對這種“吃苦”教育趨之若鶩。

哪怕現在條件變好了,生活里沒有苦難,他們也要硬造出些苦難來給孩子吃。

米粒媽之前看過一條熱搜,一個年輕的媽媽帶著孩子出門,不選高鐵不選動車,特意選了一趟最慢的火車,還帶上了一飯盒的剩飯。

冷風天中,媽媽帶著自己也就7、8歲的女兒,蹲在人來人往的廣場上吃著剩飯。

保溫桶中,還裝著半桶讓人看了毫無食欲的糊糊和菜。

之所以這樣做,這位母親表示,是為了早點讓孩子吃吃苦,懂得生活不易,讓孩子知道節儉和珍惜現在的生活。

和她有著一樣心態的父母并不在少數,因為自己就是窮過來的,所以相信苦難磨礪的孩子才能成才。

可他們卻忽略了,現在的孩子已經不再適合這種苦難教育了。

有那么一段時間,家長熱衷于帶不愛學習的孩子去撿廢品。

經常看到這樣的視頻:烈日炎炎下,孩子站在垃圾桶前,一邊翻找著桶里的瓶子、紙殼,一邊抽噎著。

鏡頭外,家長念叨著,在家里開著空調讓你好好讀書不讀,就是日子過得太舒服。

可沒多久,就有家長現身說法,說自己試過但根本沒有用,也有人說“孩子越撿越有勁,甚至撿上癮了,現在看見垃圾桶就兩眼放光”。

真是魔法打敗魔法。

還記得《變形計》中,被稱為“改造最成功”的城市孩子易虎臣嗎?

《變形計》的文章戳這里《10年前那個《變形計》里最清醒孩子,現在怎么樣了?》

他從小在父母的驕縱下長大,到了青春期更是跋扈,逃課、打架稀松平常,揮霍、攀比也是家常便飯,提起他來,沒有老師不頭疼。

節目組把他帶到山村吳家,他跟著吳爸爸山上采油脂后懂得了賺錢的不易,回來以后就像變了一個人。

交換結束,易虎臣回到自己家后,也沒有再開口向父親討要手機,甚至在學校也收斂了脾氣。

后來很長一段時間里,易虎臣和其他一些參加過《變形計》的城市孩子一樣成了網紅,有了大批的粉絲,還時不時做好事。

然而2017年,粉絲卻曝出易虎臣借粉絲錢不還,還把他告上了法庭。

2019年,易虎臣正式被法院列入失信人名單,成了老賴。

可見,即便經歷了人造苦,他們也無法真正理解人間疾苦,徹底脫胎換骨。

如今孩子們要吃的苦,早已不是這種形式大于內容的人造苦難。

王小波曾在《人性的逆轉》中寫到:人是一種會騙自己的動物,我們吃了很多無益的苦,虛擲了不少年華;而且還想說,這種經歷是崇高的。

這種苦,都沒“苦”到點子上。

羅振宇說,我們一般理解,吃苦就是受窮或者受累,但那是物質匱乏時代的概念,在我們今天的豐裕社會,吃苦的本質,變成了長時間為一件事情聚焦的能力。

米粒媽深以為然。

人的注意力是有限的,當你被人為制造的苦難絆住腳步,疲于應付時,怎么會有精力再去探尋更有意義的事呢。

米粒媽曾經寫過一位海淀媽媽李琦,她的教育觀念或許可以給我們帶來一些啟發與共鳴。

李琦當年跟李開復同機回國,是谷歌中國的創始員工之一。

李琦的隊友,是央企設計院研究員(教授),從小被一路保送,就是李琦口中的鄙視鏈頂端的人吧,一路保送到八中的初中,又保送到八中的高中。

學霸跟學霸強強聯合,兒子小帥卻不是傳統意義上的“牛娃”,這讓李琦適應了很長一段時間。

小帥喜歡玩游戲、編程、攢電腦、剪視頻。

但他的成績,用李琦的話說,班里只有5-10個同學(一共40個孩子)能穩定排在他后面,很多科目,他達不到班里的平均分。

但是媽媽并沒有執著于眼下的成績,并且更看重對孩子更深層次的教育。

她希望孩子能夠學會的“吃苦”,是明白要做成一件事,需要放棄你自己很多的自由才能換來的。

比如,她讓小兒子學琴,目的就是讓孩子去做一件自己可能不那么喜歡的事。

這一點,米粒媽很認同,很多時候,“興趣”“愛好”只是錦上添花,但不能支撐人的一生。

相信大家都有這樣的感受,我們一生中至少一半時間都做著自己不那么喜歡的事。

不喜歡就不做了嗎?就放棄嗎?就繞道而行嗎?

不斷逃避的人生,是很艱難的,比迎難而上更艱難。

從小讓孩子知道,有些事情,即使你不那么喜歡,但只要多練習、多嘗試,一樣可以把它做好。

沒有孩子天生喜歡練琴,但如果你陪著他們堅持下來,或者不是學琴而是其它任何一件事(運動、跳舞、下棋……),以后他們再遇到艱難的事,就一定會有信心去找方法,嘗試把它做成。

我們讓孩子吃苦的初衷,不也就是希望做點什么,能讓孩子戰勝自己的惰性,變得堅韌有毅力嗎?

正如猶太作家弗蘭克爾說:“苦難本身毫無意義,是我們自身對苦難的反應賦予其意義。”

我們真正要教給孩子的,是抵得住誘惑的定力,耐得住寂寞的心境,以及自律與專注的毅力。

去陪伴孩子,去相信孩子,他們擁有讓自己變得更好的力量。

而不是用那些毫無意義的“人造苦”,消磨掉孩子的眼界與生命力。