圖片來源@視覺中國

文 | 花兒街財經,作者 | 侯煜,編輯 | 羅卿

文 | 花兒街財經,作者 | 侯煜,編輯 | 羅卿

一年一度的電商大促開戰在即,就在上周,京東集團各條業務線一把手總動員,“打飛的”至創始人劉強東在日本居住地進行備戰工作匯報。京東集團對此戰役重視程度可見一斑。

在同一時間,京東報案。京東方面稱,關注到有謠言稱“劉姓商人涉嫌違法被抓”,該謠言被別有用心的人刻意發布在京東相關新聞動態下,以混淆視聽、操縱輿論。

與此同時,也有像模像樣的傳言稱,三季度業績會議紀要流出,核心業務業績有負增長的可能。

雙重利空消息之下,當日京東集團港股盤中跌超10%至105.1港元,創上市新低。隔夜美股京東收跌8.27%報27.83美元。市值蒸發約32億美元,約合人民幣219億。

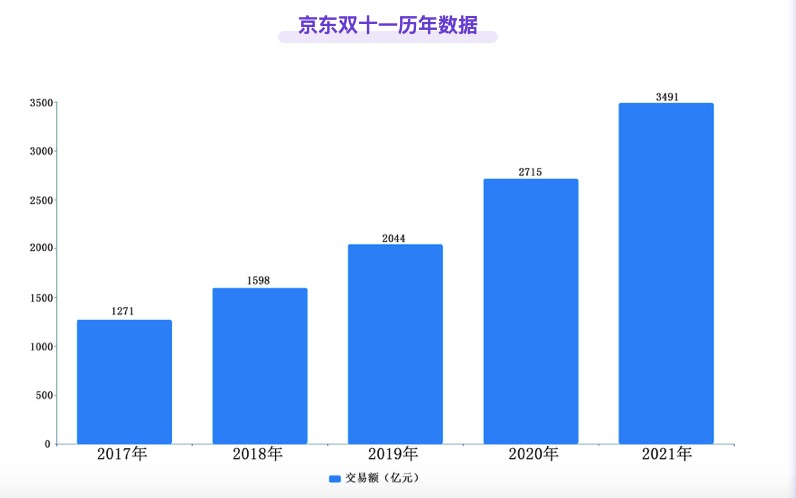

雙11對電商企業的重要性不可小覷。2022年天貓和京東未公開GMV數據,但在2021年,京東全年營收達到9516億元,雙11期間GMV達到3491億元,雙11收入占到全年收入的36%,雙11戰績關乎全年業績的好壞。

大戰在即,利空消息接連流出,并非偶然,電商行業人士普遍認為,競爭對手有意為之的可能性很大。雙11的火藥味已經相當濃厚。

京東也呼吁競爭對手自律、自愛,停止散布謠言和抹黑的行為,讓京東能夠順利備戰雙11。

雙11業績反映百億補貼成效?????????????

雙11的成績一方面可以反映百億補貼落地效果,另一方面也可以體現京東低價心智策略的成效。2022年雙11期間重新回歸公眾視野的劉強東,在內部信中表示“低價是唯一的基礎性武器”。

劉強東要將低價戰略進行到底,京東百億補貼頻道于3月6日晚8點全面上線。用戶打開京東App,在首頁顯著位置即可看到京東百億補貼頻道,活動長期在線,其目的就是打破用戶對京東商城“貴“的刻板印象,建立京東低價認知。

一直以來,京東在電商領域都是高品質、好服務的代名詞。在拿起低價武器時,是要放棄品質和服務嗎?京東的選擇是低價、品質和服務全都要,這注定是一條難走的路,也是一條它必須要走的路——單維度的低價并沒有長久的生命力。

在啟動百億補貼的2023年第二季度,京東營收小幅增長、凈利大增。其中營業收入2879.31億元,同比增長7.6%,歸母凈利潤65.81億元,同比增長50.39%。

京東Q2營收同比增速與之前兩個季度相比有了明顯的改善,但較去年Q1、Q3增速仍有較大差距。

京東Q2的增速能否延續有待觀察,而雙11的戰績不僅承接了百億補貼的余熱,也檢驗了京東的百億補貼成效如何。京東內部人士告訴《華爾街科技眼》,百億補貼是一把手工程,由劉強東親自督戰。

按照過往的采銷經驗,京東具有集中采購優勢,也有了長期打價格戰的底氣。比如空調行業,一臺格力空調,京東拿到的供貨價是1600元,其他競品拿到的則是2000元,這就意味著若是京東發起價格戰,會有400元的騰挪余量。京東的自營模式存在著諸多優勢,在消費升級的背景下,京東依靠強大的自營和供應鏈優勢,實現當日達的配送,獲得了高收入人群的青睞。

但在實際執行層面,并不像計算出來的那么簡單。自營以保證供應鏈穩定、產品品質為前提,也就意味著倉儲、物流、配送、入倉環節會有巨大的成本消耗,京東只有保證供應鏈條消耗低于400元,才能有長期執行百億補貼的底氣。

拼多多是百億補貼的最先發起者。拼多多的供應鏈能力自然無法與京東同日而語,但拼多多是采用集約化的供應鏈從品牌直接到用戶,這就節省了倉儲、物流、配送、入倉、物損等成本。

京東的優勢在供應鏈,成本也被供應鏈消耗。在消費降級的背景下,如何體現集采優勢,并減少供應鏈消耗,是擺在京東面前的最關鍵問題。

雙十一決定京東未來發展航向????????????????????????

另外,京東在重鏈之下,相對于天貓、拼多多,體現出了穩定的供應鏈優勢和強時效性,但時效性是相對的。

再舉個例子,今年9月,iPhone 15系列正式發售。各大電商平臺開始蘋果15競速大戰。根據美團閃購公布的數據,iPhone 15系列的銷量同比iPhone 14系列剛剛上市之時暴漲了13倍,創造了蘋果產品發售的新紀錄。

和京東自營需要入倉不同,美團調動社會資源,利用所有現成資源和騎手資源進行配送。半小時達模式讓京東的次日達模式有了前所未有的壓力。越來越多的數據和現象級事件表明,在內外部環境催化下,“萬物即時到家”的時代真的來了。

實際上,京東對到家類的即時零售業務寄予厚望,按照京東方面今年3月份對外公布的數據,預計到2025年的時候,到家的同城配送業務營收規模應該會突破萬億,成為一個巨大的市場和增量。在今年3月,京東家電主辦的行業論壇上,京東即時零售的話題被提及。各大家電企業表達了要與京東合作推動即時零售的構想。

實際上,在過去的一年中,京東有意無意提升POP商家的重要性,2023年4月,京東零售開啟5年來最大的組織變革: 取消事業群制,全面打通自營與POP,由統一的品類負責人管理,實現對自營和第三方商家的平等對待。

這就意味著京東要打兩張牌,第一張是自營牌,以供應鏈類實體企業的優勢保證自營的可靠性和穩定性,滿足高端消費群體對品質電商的需求;而通過POP則是要充分利用社會資源,打好即時零售的牌,保證在“多、快、好、省”方面至少不輸給拼多多、美團等輕資產的平臺型企業。

即時零售業務具有協同性和長期性,要求在商品、用戶和營銷方面實現線上線下數據的打通,全面整合供應鏈、物流、營銷和服務等各個環節。即時零售不同于傳統電商,依靠的是本地供應鏈的整合能力,能否充分發揮這塊的能力,也是保障用戶“隨時隨地隨心”極致體驗的原點所在。

近年來,即時零售在京東超市、京東家電等業務形態中得到廣泛推廣。其中,京東超市聯合京東小時購已覆蓋近10萬家商超類實體門店和數萬個商超快消品牌。如今,京東即時零售服務已覆蓋生鮮、家電、醫藥健康、美妝護膚、服飾、運動戶外、鮮花、烘焙、母嬰等眾多品類。

關鍵戰役能否突破財務制度

上文提及的即時零售模式在日常消費中有強大的競爭力,但在雙11、疫情封控期等這種特殊節點,強大的備貨能力才是打勝仗的關鍵。

以京東賴以起家的家電業務為例,在過去數年,京東家電業務部門能征善戰,主要得益于以戰略性虧損為前提的提前布局。以與格力合作為例,眾所周知,格力空調是家電行業的硬通貨,雙11之前,各個零售平臺都在提前備貨、搶貨,以保證雙11大促期間的供能應求。

按照京東家電業務高峰期的作戰經驗,京東會提前向格力下單,下單量遠超需求規模。

這樣做的意義在于,提前搶占品牌商生產線,讓競爭對手無貨可訂。因為格力的生產線數量是一定的,提前下單,就會先行占用生產線,讓其他競爭對手干著急卻難訂到貨。

在多個雙11、618期間,天貓、拼多多等平臺家電嚴重缺貨,而京東平臺不僅貨全,也能通過自營實現穩定配送。

就這樣,在蘇寧、國美虎踞龍盤的時代,京東家電依靠有豐富經驗的、驍勇善戰的業務團隊,成功地后來居上,建立了“家電銷售第一平臺”“買家電、上京東”的消費心智。

京東投入巨資進行而這樣的提前布局能在長期收獲復利,但從財務角度來說,京東家電訂購的遠超所需的這批貨,在財務上屬于庫存,不僅庫存周轉率得不到及時的保證,還占用了大量的資金。預付款占用生產線,也在財務審批階段遭遇挑戰。

按照京東目前的業務架構,不僅是公司CEO,最重要部門業務一把手也都是財務背景。隨著京東的逐步壯大,京東的財務體系和公司治理架構更加完善,這也意味著“將在外,軍令有所不受”局面已經成為歷史,作戰的靈活性也會受到影響。

就目前的狀況來看,沒有哪位業務部門一把手有魄力,敢冒違規風險,向財務背景的CEO提出“提前訂全網所需的貨,讓友商無貨可賣”戰時建議。了解京東集團合規體系的某業務條線負責人向《華爾街科技眼》感慨道,當然,依照財務角度,此類建議也一概不會被批準。

2023年的雙11對京東的重要性不言而喻,不管此次戰績如何,能否在財務制度森嚴的公司治理架構中撕開一道口,還未可知。