開封有個包青天,鐵面無私辨忠奸……在開封城里,包拯書寫了他為官生涯中最濃重的一筆。“包公倒坐南衙”“怒鍘陳世美”“貍貓換太子”“五鼠鬧東京”和“六劾張國丈”等民間傳說和歷史故事早已是家喻戶曉。毋庸置疑,“包青天”已經成為這座城市的一張名片。

開封博物館建筑總面積5萬多平方米,館藏文物8萬余件,石刻類有900余件。其中一件鎮館之寶上記錄著北宋開封知府“名人天團”,但在這份花名冊上為何找不到包拯的名字?

183個姓名串聯146年歷史

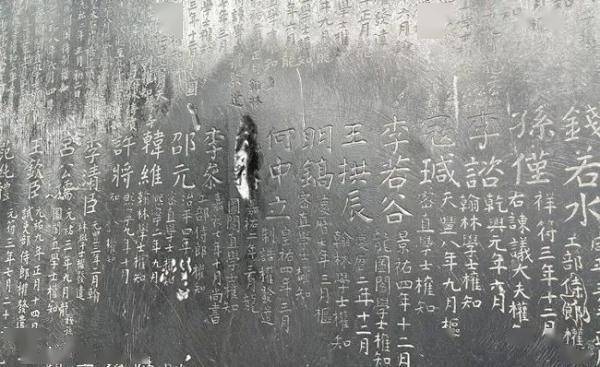

在開封博物館二樓展廳中,豎立著一通看似普通的石碑,然而它卻是一件國家一級文物,它高214厘米,寬96厘米,厚24厘米,這塊碑上刻的既不是名人名言,也不是文學典籍,而是密密麻麻的183個名字,它就是中國現存最早的府衙長官題名記碑——《開封府題名記》碑。

“這些可不是普通百姓的名字,而是從宋太祖建隆元年二月(公元960年),到宋徽宗崇寧四年(公元1105年),共計146年間183名開封知府的姓名、官職以及上任年月。”從開封博物館社教部講解員祁夢的口中,記者了解到《開封府題名記》碑是中國現存時間最早、規格最高的府衙題名記碑,對研究北宋政治史、都城治理體系等提供了珍貴的實物資料。

這個擁有近千年歷史的石碑能夠保存至今,其間經歷了不少波折。

“我們從碑刻來看,其額和邊所采用的紋飾,是宋代常見的纏枝牡丹和蔓草,而碑文中王曙的避諱和王寧的名字,都與《宋史》上所記錄的內容相吻合,說明這塊石碑刻于宋英宗以后、徽宗大觀年以前。”開封博物館館長葛奇峰細數著石碑的歷史,它原先在北宋開封府署,后幾經輾轉,在二十世紀六七十年代,因修人防工事被放置在了大街上,最終才由開封市博物館運回。

葛奇峰說,關于此碑的刻立者,有學者推測為王安石的同母弟王安禮。因為從碑石上的字體和布局看,138任李清臣之前,排列規整,風格相近,看似一氣呵成,應該是王安禮權知開封府時主持題刻,而從139任王安禮至183任李孝壽,字跡及刻寫方式并不一致,像是多次補刻的。據史書記載,崇寧四年(1105年)宋徽宗批準了蔡京“罷開封權知府,置牧、尹、少尹”的奏議,《開封府題名記》碑遂被《開封府尹題名記》碑所取代,因此李孝壽成為舊題名碑中的最后一任和新題名碑中的首任。

開封府在北宋時期被稱為“天府”,俗稱“東京開封府”,它是當時管理京城的最高行政機關。那么,對于開封知府的選任,北宋政府一定是相當重視,標準也極高,既要對皇帝忠誠,又要擁有較高的文化素養和較強的工作能力,所以稱《開封府題名記》碑上記錄著北宋時期超強“名人天團”也就不足為奇。

赫赫有名的“包青天”為何“名不在碑”

既然這塊《開封府題名記》碑記錄了183名開封知府,為什么唯獨找不到大名鼎鼎的“包青天”?

宋末元初的史料筆記《癸辛雜識》對此作了解答,“獨包孝肅公(包拯謚號為孝肅),姓名常為人所指,指痕甚深”。

原來,碑上有一處神秘的指痕,它的位置原本鐫刻的就是人們耳熟能詳的名字——包拯。老百姓在看《開封府題名記》碑時,因為心懷對包拯的敬仰和懷念,便在包拯的名字上親切撫摸,久而久之,竟然將包拯的名字磨掉了,只留下發亮的凹痕。

世間流傳著這么多“包青天”的故事,他到底在開封府任職多久?據史料記載,年近六旬的包拯于嘉祐二年(1057)三月,以龍圖閣直學士的身份權知開封府,是北宋開封府第93任知府,共任職一年零三個月。

但就在這一年多的時間里,他大力改革訴訟制度,要求皇帝廢除有缺陷的訴訟制度,命屬下把開封府衙大門打開,讓百姓的冤屈可以伸張,任何人不得阻攔。

實際上,包拯執法生涯中最著名的既不是鍘美案,也不是貍貓換太子案,而是公開拆毀官宦豪族侵占河道修建的花園亭榭。《宋史》中記載,“中官勢族筑園榭,侵惠民河,以故河塞不通,適京師大水,拯乃悉毀去。或持地券自言有偽增步數者,皆審驗劾奏之”。

“性峭直,惡吏苛刻,務敦厚,雖甚嫉惡,而未嘗不推以忠恕也。與人不茍合,不偽辭色悅人,平居無私書,故人、親黨皆絕之。雖貴,衣服、器用、飲食如布衣時。”《宋史》中曾這樣總結包拯的一生。

雖然,《開封府題名記》碑上已經看不到包拯的名字,但清官之名何須碑上記載,包拯其名不在碑,而有口皆碑。

碑中還有哪些“風云人物”

“其實,如果你仔細觀察的話,可以看到碑上的‘名人’遠不止包拯一人,曾有兩位皇帝——宋太宗、宋真宗在登基前擔任過開封府尹,還有寇準、歐陽修、范仲淹、蘇軾、司馬光、蘇頌、蔡襄、宗澤等一大批杰出政治家、思想家、文學家、軍事家也在此任職。”跟隨祁夢的介紹記者了解到,《開封府題名記》碑上的人物,在史書中多有記載,他們身上的故事也極為豐富,比如“包嚴歐寬”“熟能生巧”等等,這些膾炙人口的成語故事都和開封府有著千絲萬縷的聯系。

據《開封府題名記》碑記載,范仲淹曾任開封府第54任知府。提起他,我們都會想起千古名篇《岳陽樓記》,他因在蘇州治水有功,被調回京師,任開封知府,在任期內大力整頓京城官僚機構,剔除弊政,只用幾個月的時間,就使開封府“肅然稱治”。

蔡襄是開封府第八十八任知府,雖任期不滿一年,但在短時間內卻取得了不小的成績,他大刀闊斧地整頓吏治,史稱“襄精吏事,談笑剖決,破奸發隱,吏不能欺”。

從《開封府題名記》碑中可以看到,歐陽修是開封府第94任知府。宋仁宗嘉祐三年(1058年),歐陽修繼包拯之后以翰林學士權知開封府。包拯的作風是“以威嚴御下,名震都邑”,而歐陽修的作風則是“一切循理,不事風采”,“民安其不擾”,同樣把開封府治理得井井有條,歷史上因此有“包嚴歐寬”的說法。

其實,“提名”本是進士和諸科舉人及第編同年題名登科錄,并在禮部貢院所立的“題名碑”。而北宋時期的各級官廳即各立本廳歷任官員題名碑,用于記錄其姓名、官職、到任和離任日期。據文獻記載和宋代石刻考證,“題名”制度在北宋很盛行,且在官府尤甚。司馬光曾在《諫院題名記》中提到,“天禧初,真宗詔置諫官六員,責以職事。慶歷中,錢君始書其名于版。光恐久而漫滅,嘉花八年刻著于石。”所以說,當時立《提名記》碑是為了讓后人“歷指其名而議之曰:某也忠,某也詐,某也直,某也回”,對官員們起到一種警戒的作用。

記者從開封博物館了解到,為引領觀眾感受那個聞名遐邇、天下莫不向往的開封府,博物館將于近日(具體時間以開封市博物館官方通知為準)圍繞《開封府題名記》碑,在一樓14號展廳開放名為“天下首府——北宋開封府特展”的常駐展覽。展覽共分為四大部分:府之風貌、府之政務、府之故事、府之延續。府之風貌,講述北宋開封府地理范圍、人口、風俗;府之政務,講述北宋開封府的機構設置及基本職能;府之故事,圍繞題名記碑中知府展覽,選取代表性人物講述其中的名人軼事;府之延續,講述明清時期的開封府作為展覽結尾。展廳展品將包含《開封府題名記》碑,清康熙三十四年刻、同治二年補刻本《開封府志》,清乾隆四年刻本《祥符縣志》,民國時期《武經總要》及《宋名臣言行錄》等,等著你去發現更多開封府不為人熟知的秘密......

大河網 記者 趙檬/文

來源:大河網