撰文 楊一凡 校對 盧茜

據文化和旅游部披露今年端午假期,全國國內旅游出游1.06億人次,同比增長32.3%。

除了這份統計數據中的游客,一些待在城市中的年輕人卻用另一種方式達成了“旅行”。

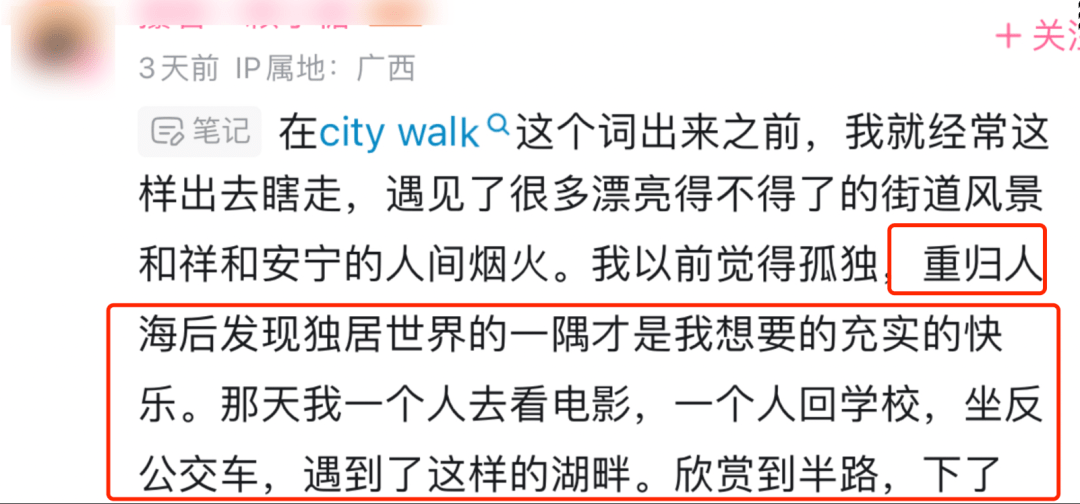

從上月開始,一種“不必遠行”的旅行方式在各大社交平臺悄悄火熱——City Walk(后稱城市漫游)。

百度百科對城市漫游有如下解釋:

▲圖/百度百科

看到這你可能會感到不解,“什么城市漫游,這不就是瞎逛嗎?”

但如果你仔細翻看社交媒體身上關于“城市漫游”的旅行帖,就會發現每個人“瞎逛”背后都有一套自己的規則,比如:

有人出發前會在網上發帖征集今天出門的路線,然后按照網友隨機的指令出門行走。

有人遇到路口時,不用手機導航,隨心看哪個先亮綠燈就往哪走。

還有人在交叉路口,原地閉眼自轉三圈,面對哪里就去哪邊。

這種漫步毫無規律可循,因為參與者自己也不知道究竟會走到哪里。

━━━━━

城市漫游,一種反向的特種兵旅行

其實從2021年下半年開始,城市漫游就已經在互聯網被大家討論。

在中國青年報、新京報、中國新聞周刊聯合小紅書發布《2022十大生活趨勢》中城市漫游位列第五名。

▲圖/《2022十大生活趨勢》

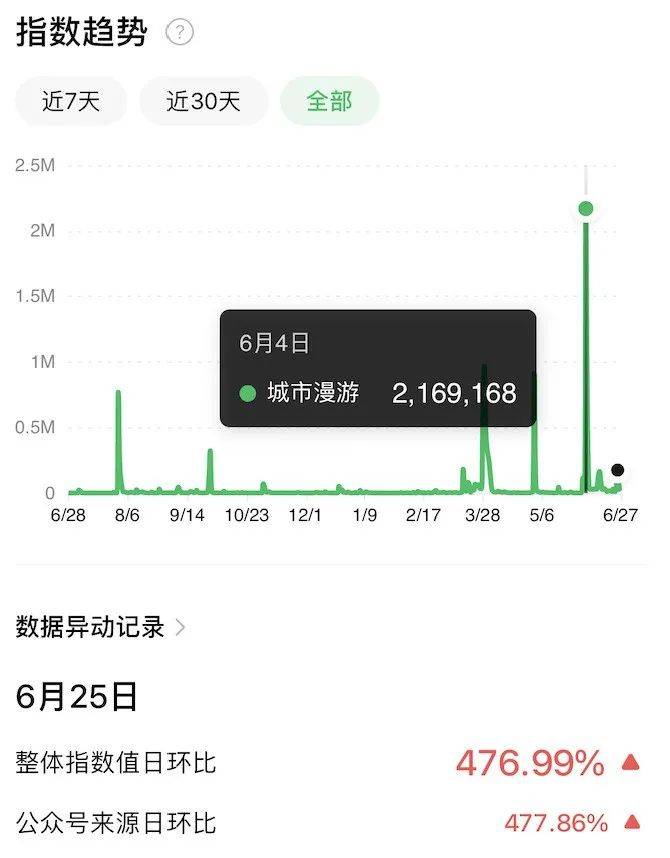

到了今年6月,城市漫游卻在社交媒體上迎來了又一次翻紅。

▲圖/微信指數

這種慢悠悠的旅行方式很容易讓人聯想起上一個流行的旅行方式“特種兵式旅游”。

▲圖/新京報

如果說特種兵旅行是一種將效率和性價比壓縮到極致的玩法,城市漫游就像是一種刪去一切多余選項,專注過程的減法。

當時有心理學家分析稱,“特種兵式旅游”一方面是生活快節奏的產物,另一面是年輕人更加關注于當下感受,對于想做的事情有種強烈的緊迫感。

與之對應,城市漫游可以看作是一種慢節奏生活者的集體活動,參與者同樣關注當下,卻選擇了用另一種方式去消解生活中的煩惱。

▲圖/bilibili

在一些城市,已經出現了年輕人自發組織的漫游團體,城市漫游正在逐漸演化成一種青年文化活動。

▲圖/社交媒體上的城市漫步活動

通過觀察我們發現,特種兵旅行的支持者多為在校學生,而城市漫游的支持者更多是已經上班的年輕人。

這也許是因為,對大學生而言,想去更遠的地方,探索世界帶來的滿足和興奮超過了旅途勞累帶來的疲憊。

但對于很多已經工作的人來說,想自己靜靜,城市漫步似乎更像是一種更節約體力消耗的周邊探索。

━━━━━

城市漫游為什么受人歡迎?

附近的消失

附近的消失

很多在大城市工作的年輕人像是一種介于當地人與外地人之間的存在,他們對城市有所了解,但不算多。

“盡管在一個城市上班很多年,但是除了公司、家和幾個常去的商場外,其他并不了解。”

“原來地鐵下一站就有個家鄉菜館子,公司背面兩公里外有一個免費的公園。”

社會學家項飆曾提出過一種“附近的消失”概念,意指現代人關注世界上正在發生的大事,卻不愿意了解家人或者身邊人在做什么、自己所處的社區街道正在發生什么。

即使在周末,很多年輕人也缺少認識新朋友的場景和機會,參加城市漫步的成員大都志趣相投,創造出了新的場景和陌生人社交及深度交流。

城市漫游的出現,讓人們有機會重新了解身邊的一草一木,重新審視自己和附近人所產生的社會關系。

▲圖/GIPHY

對傳統旅游打卡的厭倦

當我們打開朋友圈,看著大家在不同的城市里和我在xx很想你的路牌合影,在類似的旅游街吃差不多的小吃,很容易感到審美疲勞。

▲圖/新浪微博

一些年輕游客并不愿跟隨打卡和流量的指引,對網紅打卡景點有一種天然的逆反,而城市漫步更像是城市中的一條暗線,可以按照自己的節奏完成旅行。

“城市漫步中充滿輕松感和隨機性,你不用走出城市,不限天氣,不設目的地你不用凹造型,也不知道下個路口之后會遇見什么新鮮事,過程中一切都是驚喜。”

文化旅行

文化旅行

相較于其他旅行方式,城市漫步有自己獨特的文化優勢,你可以在行進中用雙手觸摸歷史,體驗到很多細節。

“大家對日常生活習以為常,好奇心就會逐漸消失,隨機漫步有可能會發現新的視角,重新觀察理解城市。”

“隨機走過的路上還會收獲建筑、歷史、地理等很多意想不到的知識,感受城市的人文和發展進程。”

━━━━━

城市漫游的背面

城市漫步的起源可以追溯到英國倫敦,當時一些熟悉歷史文化的領隊帶領10人左右的小團隊,行走在城市中具有歷史文化特色的線路。

其實,早在2018 年,國內旅行產品平臺上就已經開始出現城市漫游旅游產品的蹤跡,但由于當時市場尚未成熟,沒能形成可持續的商業化。

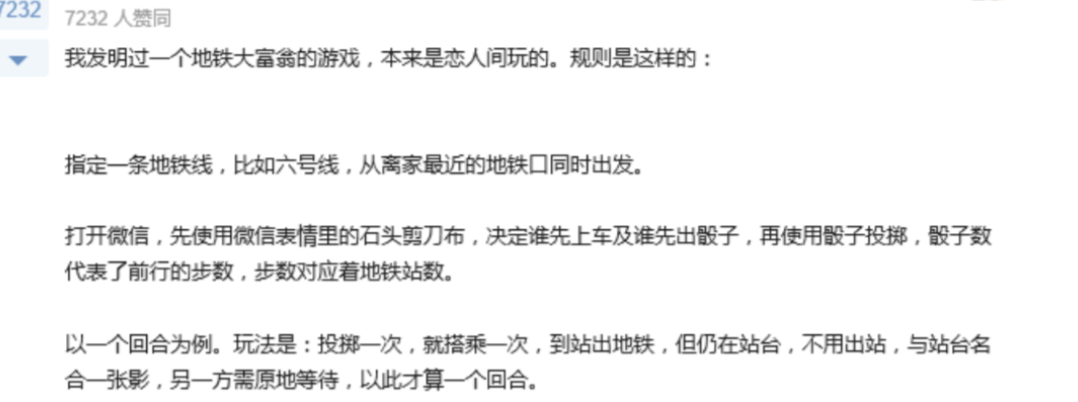

城市漫游在今年夏天流行的原因之一,可能和近年來一系列主打“隨機性”活動的流行有關。

比如,幾年前豆瓣上有一種地鐵大富翁的游戲,兩個人指定一條環線的地鐵線,用石頭剪刀布的方式決出勝負,再用骰子投擲出對應的地鐵站數,吸引了很多年輕人在周末參與體驗。

▲圖/知乎

反觀今年年初被推上熱搜的“搭子社交”,上周熱搜里的“抽取微信‘僵尸好友’聊天”......

這些現象的背后,側面流露出年輕人對隨機事件的探索欲以及需要陪伴的社交需求。

這類“隨機游戲”帶來的樂趣很直接,每個人都能參與其中,你只花很少的錢,不多的體力,就能收獲一段有趣而難忘的經歷。

同時,城市漫游重新火熱的背后也伴隨年輕人生活理念的變化。

年輕人的消費觀變得更加理性,開始追求實用主義、嘗試刪繁就簡的生活方式,人們將注意力放在幸福快樂上,追求生活中具體的"小確幸"。

德國思想家歌德曾對旅行有這樣一段描述:人之所以愛旅行,不只是為了抵達目的地,而是為了享受旅途中的種種樂趣。

類似的觀念也在被更多年輕人接受,放松的方式不只存在于遠方,而變得更加日常,可能在加班的晚上或者回家的小巷。

從行業上看,文旅行業發展本身也在擺脫主要基于文化遺產和人造人文景觀的單一模式,一直在不斷嘗試用文化與創意吸引年輕游客。

讓把目光放回自己,城市漫游興起也是在提醒我們,用另一種視角審視周圍,找回與生活連接的新方式。

值班編輯 康嘻嘻 古麗

涉嫌殺害女子后潛逃,嫌犯靳創民真實身份曝光→

銀川燒烤店爆炸事故原因公布

本文部分內容首發自新京報公號“硬殼INK”

歡迎朋友圈分享