文 | 米粒媽

又是一年高考出分時,幾家歡喜幾家愁。

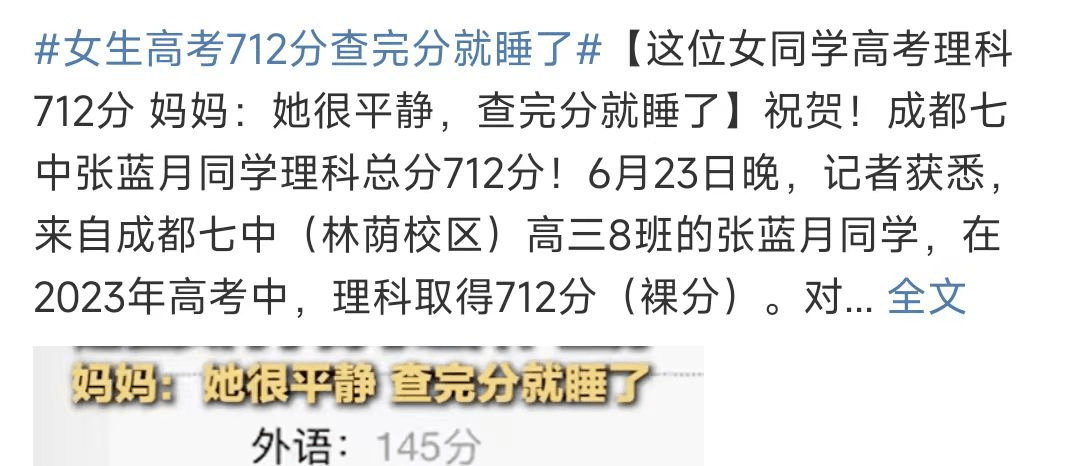

有女學霸考了712分心情毫無波瀾,查完分就睡了;

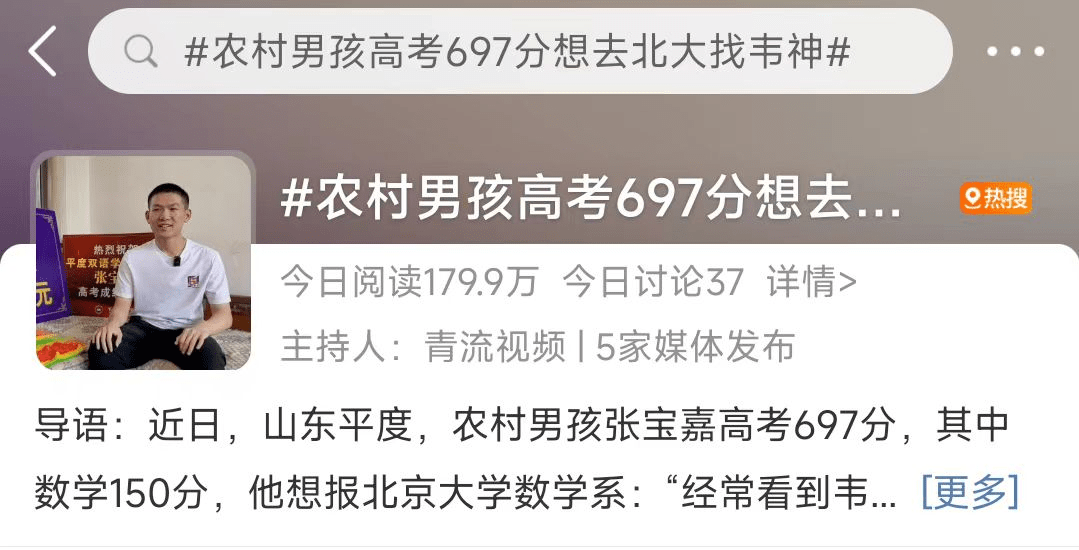

有農村男孩數學拿滿分,總分697,想去北大見韋神;

有女孩估分670考了620,被媽媽罵了一下午;

也有媽媽在女兒落榜后,欣慰感嘆:家里生意有了接班人。

高考就像一面棱鏡,折射出教育的參差和人生百態。

今年,在眾多高考新聞當中,米粒媽的注意力被這位成都姑娘狠狠抓住了。

她第一次出圈,是在高考完當天。

一走出考場就被記者抓住采訪的她,興奮地沖鏡頭大喊:

“我想要打羽毛球!我已經兩周沒有打球了!”

沒想到,這個愿望被羽毛球協會聽見了。

隨即球星林丹發出邀約,表示想請這位熱愛羽毛球的姑娘一起打球,還承諾會承擔交通住宿等相關費用。

幾天后高考出分,姑娘憑成績再次登上熱搜,她考了689分。

在接受記者采訪時,她滿意于自己成績的同時,云淡風輕地拒絕了“超級丹”拋出的橄欖枝。

她說:“羽毛球只是我的一項愛好,高考后的時間我更想做點自己喜歡的事情。”

“我有自己的暑假生活,想留在成都,和死黨們一起玩一玩兒。”

一番話說得利落又坦然,這姿態,比689分的成績,更耀眼。

貪名利,空歡喜

在姑娘婉拒邀約的評論區,很多人都提及了林丹的“桃色新聞”。

有人認為他圖謀不軌;

有人陰陽他想洗白;

還有人開始說教:

“如果她真的熱愛,也許只有到未來的某一天她才知道錯過了什么。”

爭議是非先不談,米粒媽覺得,大家把視線放在一個塌房八百年的球星身上,關注點完全歪了。

這件事的重點不在邀請人是林丹,也不在林丹的人品,而在于這個姑娘,她有自己的想法,并能從容地做出選擇。

說得直白點,高考后的采訪,已經讓她收獲了大量的關注。

在這個流量與金錢掛鉤的時代,這份曝光意味著什么不言而喻。

但她卻能屏蔽外界的吵嚷,不被虛無的名利裹挾,只關注和享受真實的生活。

這份通透,才是難能可貴。

畢竟不是所有人,都有這樣的清醒和自持。

米粒媽看過一部老紀錄片《少年大學生》,講述了中科大少年班神童的成長。

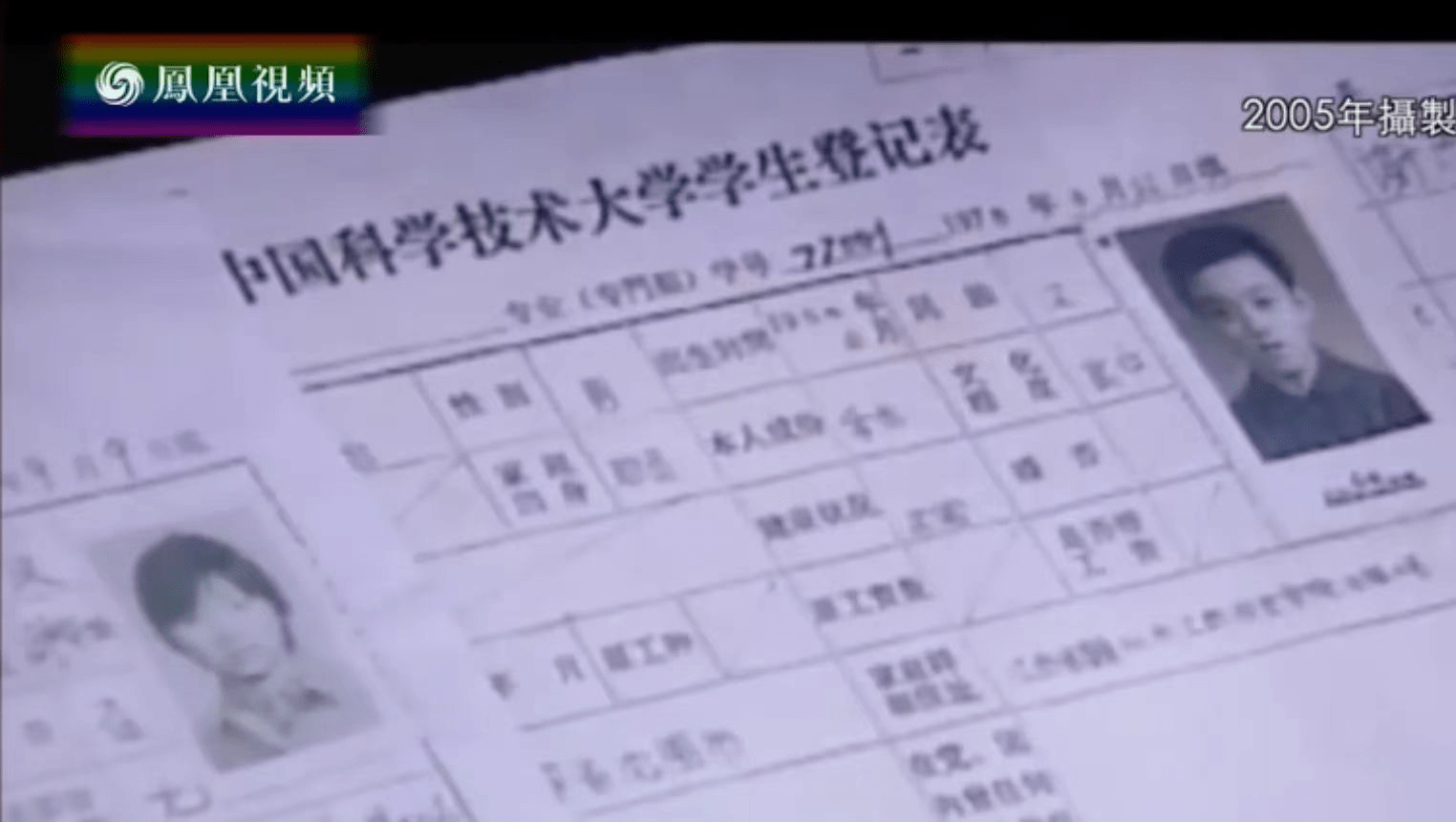

當年的第一神童,叫寧鉑。

他2歲半背誦30余首詩詞,3歲能流暢數完100個數字,4歲認識了400多個漢字,5歲上小學,6歲學習《中醫學概論》,8歲開藥方,9歲幫人診脈……

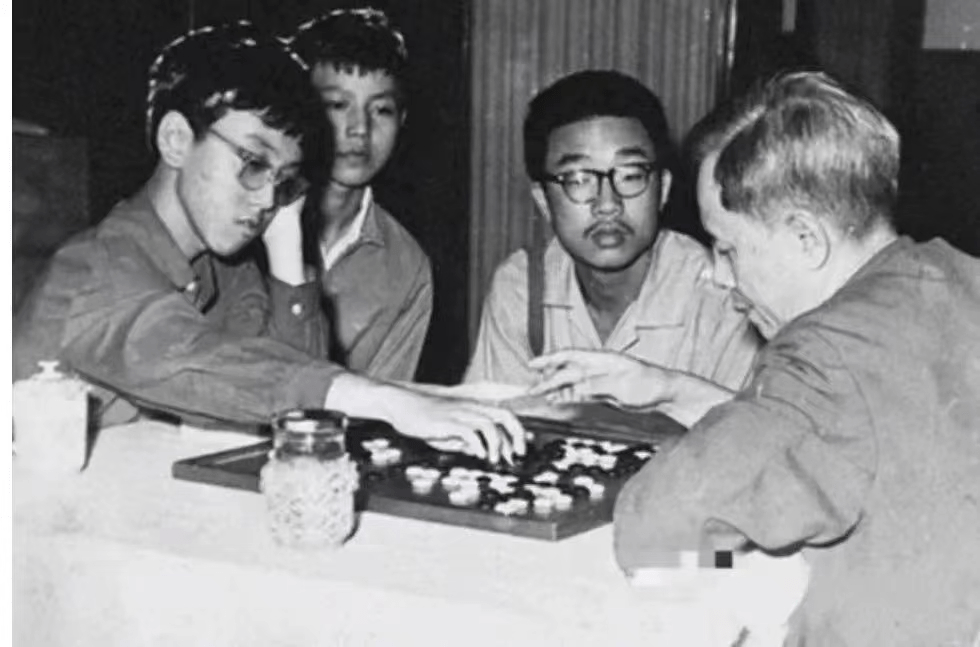

別人家孩子剛完成小升初的13歲,他就通過了高考,甚至有機會和時任國務院副總理的方毅對弈。

年少成名,他風頭無兩,成了讓無數人眼紅的“別人家的孩子”。

他的伯樂倪霖曾告誡他:“如果被捧得太高,一定要清醒地認識自己。”

可這番話,被僅有13歲的少年輕易地拋擲腦后。

擁躉來得太快,寧鉑升入少年班第一年,就站到了“捧殺”的邊緣。

當時,少年班有個不成文的規定,頭腦好的孩子都要學物理。

可寧鉑對物理興趣不大,甚至數學都算不上好,他更想學習天文。

但當他寫信和父母傾訴自己的苦悶時,舍不得少年班榮耀的父母卻勸他:

“看開一點,堅強一點,不要意氣用事。”

如此一年后,倪霖再次見到的寧鉑,變得臉色蒼白、死氣沉沉,不復少年意氣。

他告訴倪霖:“我是一條活魚,被摔死了賣了。”

他后來自述:“那些年我就是在壓抑自己個性中度過的,神童剝奪了我應該享有的生活和娛樂。”

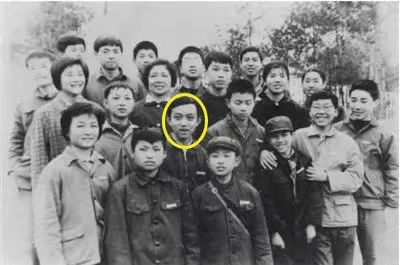

沒多久,寧鉑就成了一個“怪咖”,多門功課不及格,剃光頭縮在角落,拍照都要躲在同學身后。

20年后,寧鉑再次面對鏡頭,在《實話實說》中公開抨擊神童教育:

“孩子不是生意,不能拿他們做實驗!”

從成名到隕落,神童在歡呼中失去自我,最終把“花路”走成了“絕路”。

38歲,寧鉑選擇出家,與半生名利做了極端的切割。

這樣的代價,令人唏噓。

比起面子,更要里子

《一代宗師》里有句話:“人活一世,有的人成了里子,有的人成了面子。”

面子是給人看的,只有遵循內心而活,才能過得充實。

還記得曾經的頂流童星金銘嗎?

小瓊女郎婉君,眼神靈動,一個泫然欲泣的表情,就能讓觀眾看紅了眼眶。

那時的金銘,不過8歲。

她對演戲有種天然的直覺,哪怕是對哭戲要求極高的瓊瑤,也得對她豎大拇指。

“導演要求我掉6顆眼淚,好,我就給你掉六顆。”

后來,金銘出演《梅花烙》《青青河邊草》等多部大熱劇,成了家喻戶曉的童星。

但4年后,12歲的金銘對于演戲就有些力不從心了。

不是天賦枯竭,而是學業與事業,實難兼顧。

當時,金銘媽媽對瓊瑤直言:“片酬不重要,我就一個要求,允許金銘帶家教進組。”

每天在劇組拍完戲,晚上還要在酒店跟老師上課,這樣的節奏,壓垮了金銘的身體。

頻繁高燒、心肌炎,為此她用了很多激素藥。

1992年,年幼的金銘想明白了,她不愿活在大眾視野里,而更想跟其他同學一樣,讀書、考大學,把握自己的人生。

所以,高二時,她拒絕了瓊瑤《還珠格格》的邀約,全心全意備考北大,甚至放棄了藝術專業的保送名額。

最后她成功了,在北大拿下法醫和電影學雙學位,還學習英語、法語、韓語等多門語言,過得充實且精彩。

這兩年,她開始在一些節目中露臉,雖然名氣不復當年,卻表現得相當坦蕩。

在綜藝《聽姐說》里,她說:

“很抱歉沒能長成大家喜歡的樣子,但我長成了自己喜歡的樣子。”

金銘從始至終都明白,名利過眼而已,取悅自我,才能看見生活的真諦。

和金銘經歷相似的,還有“紅孩兒”趙欣培。

《西游記》里的紅孩兒鬼靈精怪,戲一播出就火遍大江南北。

人一火,身價水漲船高。隨之而來的廣告、劇本、商演數不勝數,但趙欣培和父母一一婉拒。

因為那時的趙欣培,迷上了計算機。

當時電腦是新物件兒,趙欣培被包羅萬象的奧妙深深吸引,激發了無窮的探索欲。

比起這個,拍戲的滋味便顯得寡淡。

趙欣培父母都是技術工人,在拍戲帶來的豐厚片酬面前,他們也不是沒有過動搖。

但看著兒子對計算機的熱忱,他們還是清醒地幫助孩子選擇了一條更安靜、長遠的路。

事實證明,他們選的沒錯。

幾年后,趙欣培考入北大計算機系,一路讀到博士。

取得科研成果的同時,還投資多家企業,成了身價過億的CEO。

也有媒體問過他:“這么多年來,有沒有后悔過當年沒有趁著名氣繼續當演員?”

趙欣培只是笑:“娛樂圈并不吸引我,當個普通人挺好啊。”

這樣的心態,讓他遠離浮躁,沉淀自我,在穩扎穩打的研究與探索中,實現了自己的人生價值。

打鐵還需自身硬

網絡時代里,流量就是真金白銀,太多人為了炒作博眼球,做盡毀三觀的事。

但很多人忽略的一點是,不是所有人,都接得住流量的“后坐力”。

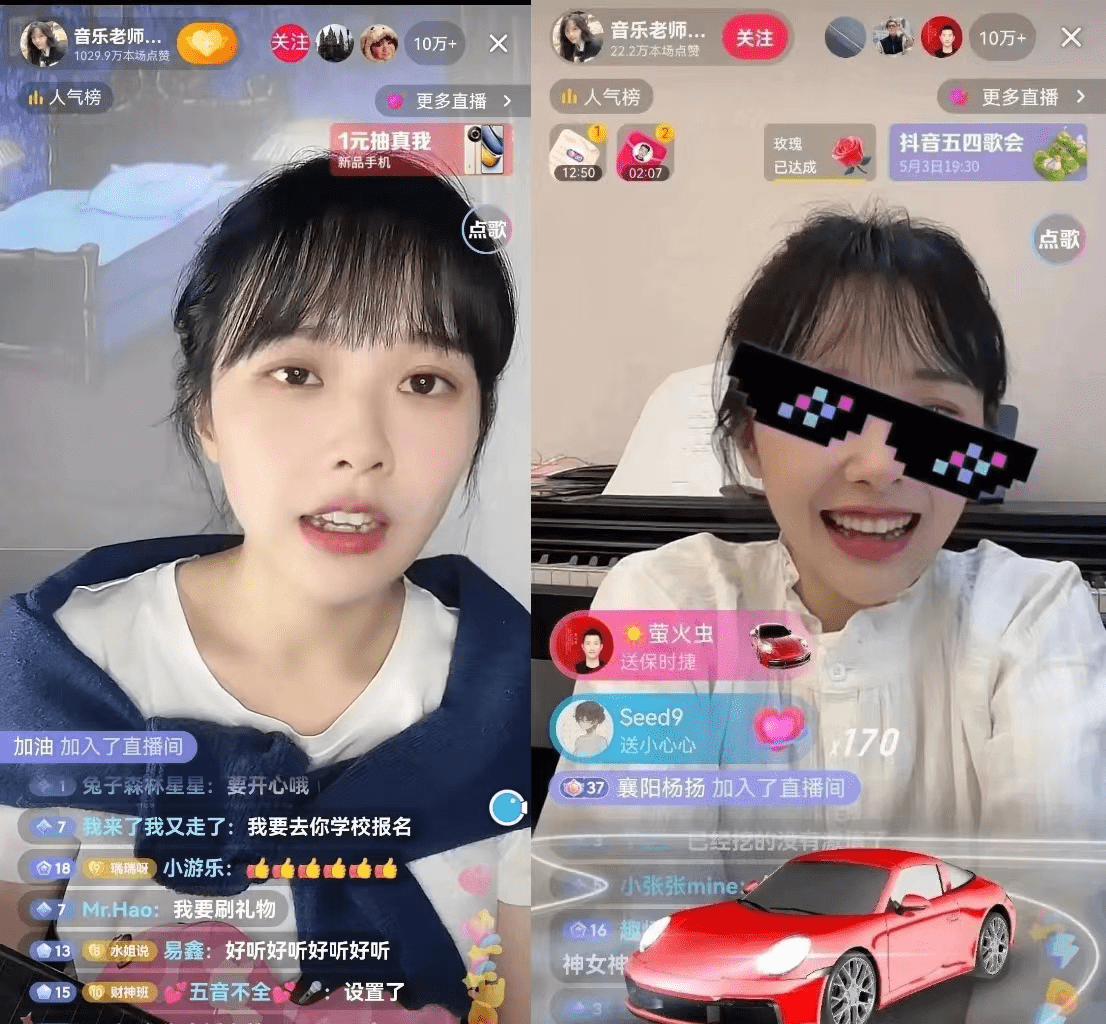

前段時間,童謠“挖呀挖”火了,也帶火了幼師黃老師。

憑借一個教唱兒歌的視頻,黃老師被流量之神眷顧一般,短短幾天內就斬獲800萬粉絲。

隨后她便趁熱打鐵,開始直播帶貨,開播時在線人數10萬+,豪車豪禮滿屏飛。

但短短幾天后,她就翻車了。

520那天,黃老師應湖北隨州文旅局之邀,和局長一起拍攝了一段視頻,為家鄉做推廣。

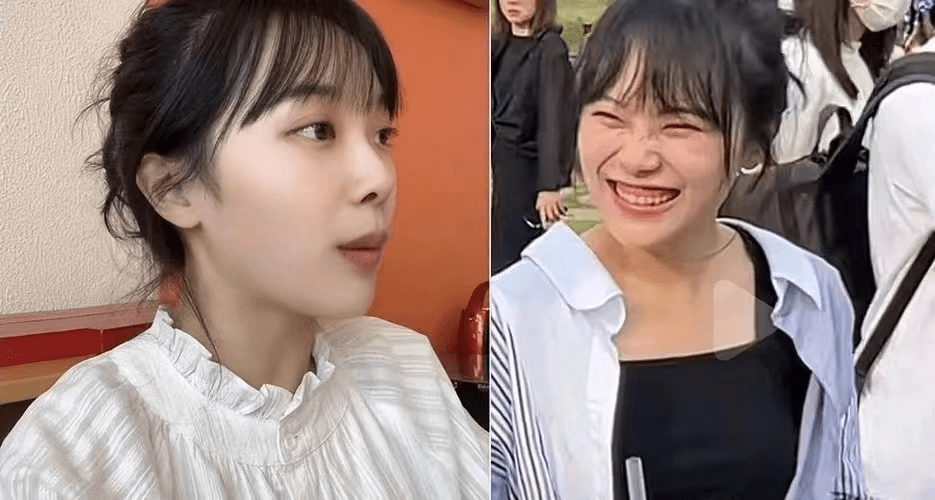

但沒想到,離開直播間美顏鏡頭的她,一下子“面目全非”到讓網友認不出。

直播里笑容甜美的知心老師,在路人的鏡頭下表情管理失控,身高也被拍成1米45。

看到這個視頻的網友們瞬間反水:

“退錢!不挖了!”

“我送的十個嘉年華和火箭還給我!一半也行!”

一夜之內,直播間從萬人追捧變成人人喊打,負面評價鋪天蓋地。

黃老師短短幾天內經歷這種落差,一時難以接受,在直播間哭成淚人。

米粒媽看著這一幕,心里五味雜陳。

互聯網的造神和毀神把戲,并不鮮見。

說到底,輕易被流量反噬的,都是徒有其表,接不住“網紅大禮”的普通人。

老話說了,打鐵還需自身硬,同樣一夕爆火的董宇輝,他就扛住了流量考驗。戳鏈接戳→《沒想到,我竟然想讓孩子學習一個“網紅”》

就如同余秀華在詩里寫的:“一個能升起月亮的身體,必然馱住了無數次落日。”

我們的孩子,未來都要活在一個流量共生的時代,少不了生意和利益。

《身份的焦慮》一書中有句話:“一旦成年,就意味著我們得在這滿是勢利鬼和冰冷面孔的世間爭取一個位置。”

而作為父母,我們能送給孩子最好的禮物,就是在他們長大之前,教會他們如何沉淀內心的欲望,如何從容應對名與利。

還記得前兩年爆火的“微笑女孩”鐵嘉欣嗎?

憑借支教老師的一個鏡頭,就得到無數人青睞的她,曾面對著唾手可得的名利。

有網紅公司愿意以年薪百萬簽約,把小嘉欣打造成童星,讓她去大城市讀書,還給父母買車買房。

但她出身于農村的父母,卻拒絕了這次“出圈改命”的捷徑。

父親對媒體說:

“我女兒不是讓你們用來利用的,她的未來由她自己來拼、來闖。

她步入社會之前,我可以養活得起,你們不要打擾她的生活。

我不需要靠你們的利用來捧紅她!”

這番話勸退了蜂擁而至的媒體,也在小嘉欣心底種下了勇氣的種子。

在往后的人生中,她將比任何人都明白,名利只是一晌貪歡,只有一步一個腳印的成長,才能走出自己的路。

小學生都會背的《登飛來峰》中這么寫道:“不畏浮云遮望眼,自緣身在最高層。”

這句話,米粒媽想送給所有的孩子和家長。

就如那位拒絕和林丹打球的成都姑娘一樣,只有撥開浮云般的名利心,才能踩在扎實的土地上,捧住自己心中的那輪月。