關竹唯/長江云客戶端

最近,視頻《我:畢業5年,存款5000 她:中傳碩士,火鍋店保潔》登上各大視頻網站熱榜,引發爭議無數,有家長留言表示對孩子的未來感到擔憂。

而與“211女生畢業5年存款5千”形成鮮明對比的,是中國青年報的調查問卷數據顯示:當下超過20%的大學生認為自己畢業后可以月入過萬,67.65%的大學生認為自己畢業10年內會年入百萬。當代年輕人的真實薪資和生存狀態到底如何?來看記者調查。

2023年了,月入過萬是個什么水平

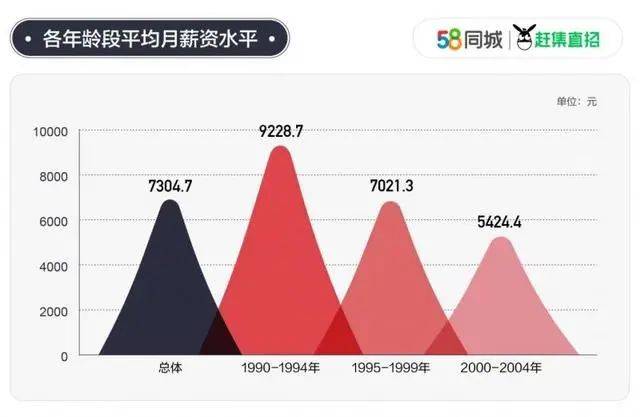

而根據智聯招聘發布的《2022大學生就業力調研報告》,2022屆畢業生近半數求職成功,平均簽約月薪為6507元人民幣,較2021年下降約12%。其中僅10.7%的人能做到月薪過萬,較2021年減少約8.5%。

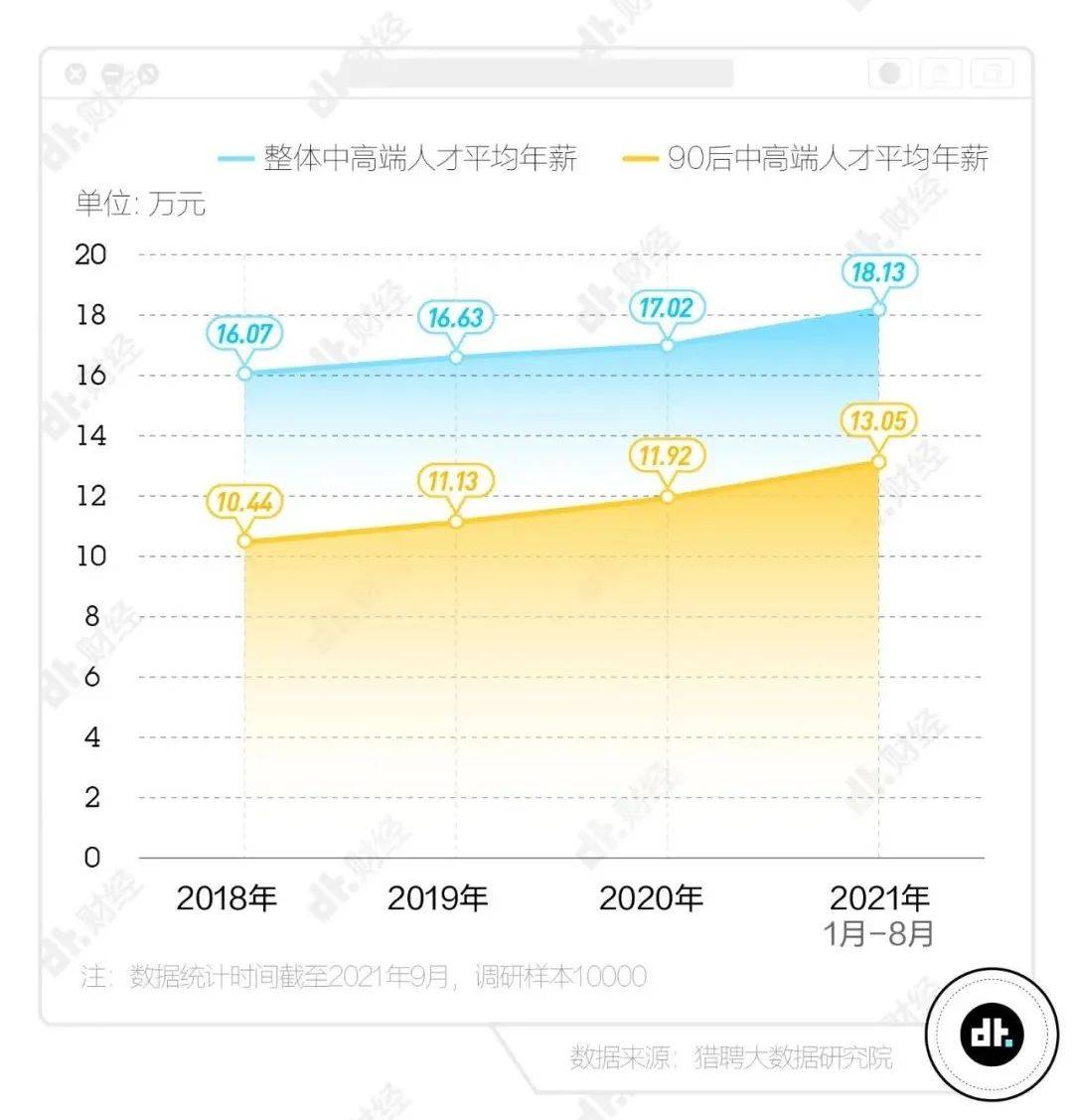

盡管距離80后的前輩們還有差距,但數據顯示,2018—2021年,90后中高端人才們的薪資漲幅高于整體,處于24-33歲的他們正在事業和人生的上升期。

打工幾年,年輕人存了多少錢?

聊完了工資,再來聊聊存款。“北京賺錢北京花,一分別想帶回家,臨走倒欠八萬八,路費還得靠爸媽”這個段子沖破了南北差異,高頻出現在漂泊于北上廣深的打工人嘴里。

調侃歸調侃,事實又如何?我們隨機采訪了多位畢業5—10年的職場人,了解他們的工作經歷和存款情況。

94年的秦優(化名)告訴記者,“我自己老家是縣城,畢業后想去大城市,就到北京一家互聯網公司做企宣,那個時候的生活狀態還挺OK的,閑的時候朝九晚五,忙的時候全國到處飛,一年能拿個十八、九萬,但時間久了,感覺自己沒法在這長久地生活下去,熟悉的朋友或者同事都相繼離開北京,我也來到了武漢。”

北漂三年,因為想買啥買啥,秦優(化名)沒存多少錢,到武漢剛好趕上疫情,一年都沒有收入,積蓄花了不少,直到重新找到工作,這幾年慢慢攢下了20萬,但因為買房,還欠了銀行70萬。

93年的程嵐(化名)碩士畢業于歐洲某世界排名前500的大學,回國后到上海某外企從事IT Business Analyst,“工資反正高于全國平均工資,一個月四千的房租是最大的花銷,上海物價也挺高,畢業五年存了不到20萬,但目前不考慮買房和結婚,一個人過得挺舒服的。”

結合獵聘、智聯招聘、58同城等平臺近年發布的數據,相較于五年存五千,秦程二人的存款規模更貼近當下90后中高端人才的平均水平。

以最新的《2023年返城就業調查報告》為例,1990年-2004年受訪者中,53.9%的職場人有存款,其中39.4%的職場人有存款而無負債,有存款的職場人中,48.6%的存款規模在10萬以內,18.7%的有10—15萬,10.2%的有15—20萬。

大眾印象中,90后常被貼上月光、月欠、精致窮的標簽,但從數據看,努力攢錢的還是居多。在微博錢包發布的《2022國產青年攢錢報告》中,這些職場新人們消費觀里,如果是為了省錢,吃喝玩樂可以將就,但居住要有保障;朋友可以少見,但對象不能委屈;最不能放棄的是學習和自我提升。

“廢物姐妹”真的廢嗎?

最后,想再聊聊《我:畢業5年,存款5000 她:中傳碩士,火鍋店保潔》這個視頻。年近30的彎彎、超超在B站上分享自己“高開低走”的“荒謬”人生,治愈無數人的同時,也同樣遭到質疑。

網友第七地區在知乎上留言,“抱歉,我只看出了211畢業之后多么為所欲為。你可以進大廠,更可以輕易放棄大廠。你可以畢業之后為了愛好,不找工作去讀電影專業。你可以隨便因為喜好放棄工作。即使這么作,你依然能養活自己。甚至,就算選擇搏一把,如果你是211,發個說自己慘的視頻都更容易火起來。”

但這份“為所欲為”的勇氣,以及直面失敗、正視自身平凡的坦然,是許多選擇了平穩人生的人為之吸引的原因。

當談起對這個視頻的看法時,秦優(化名)說,“像他們活得那么隨心好難,大家都很羨慕她們,因為大家總是會忍不住地被攀比,家里的各種言語上的刺激,各種方面的壓力,讓你做出你以為是你要的選擇,可能最后未必是你要的選擇。”

程嵐(化名)則認為,“她們存不下錢的一大原因是為了追逐夢想,頻繁地換了太多份工作,于我個人而言,工作就是掙錢,跟夢想沒關系,但這個時代除了我這種務實、安穩度日的人,同樣也需要有勇氣追逐夢想的人,即便暫時陷入低谷,但她們還在找工作,并沒沉湎于接連的失敗之中,自我厭棄,這種心態我還是欣賞的。”

在彎彎和超超的視頻中,她們調侃自己搞砸了人生,但對自己的能力卻充滿信心,“我搞短視頻真的還是挺會搞的,上過抖音熱門第一,還創造了很多漲粉記錄”“如果有品牌部門需要短視頻編導、策劃,我就大言不慚地推薦一下我自己”“大家有工作機會請瘋狂私信我”,這些話無一不透著對工作和生活的熱情。她們身上,映射著這一代年輕人所面臨的種種壓力,就業壓力、同輩壓力、父母期待、“月亮與六便士”的抉擇……

在她們身上,90年的劉力(化名)仿佛看到了過去的自己,211畢業,學的還是王牌專業“船舶設計與制造”,陪室友考公務員,室友沒考上,自己過了筆試,卻任性地沒去面試,他說,“當時就是不想過那種一眼望到頭的生活,一心就想去深圳闖,結果折騰三年,一事無成,回家時身上就幾千塊錢,看她們真的就跟照鏡子一樣。”可是劉力(化名)沒有就此一蹶不振,還是憑借努力進入國企工作,現在收入穩定,孩子一歲了,生活幸福。

“我覺得大家喜歡她們,不是說看到211混得也挺慘,感到安慰,可以心安理得地躺了。我從她們身上感受到的是,即便你年近三十,到了世俗所認為的‘而立之年’,還是一事無成,也不要給自己判‘死刑’,不要放棄自己,只要精神不被擊垮,沒有什么困難是跨不過去的。”

三十歲,人生也才剛開始,路雖遠,行則將至,事雖難,做則必成。

本期編輯 鄒姍