誰在做多中國股市?|《財經》封面

對全球經濟衰退的擔憂,以及對中國經濟走向復蘇的期待,疊加A股和港股被低估的價格,成為海外資金持續流入中國股市的主要驅動力

對全球經濟衰退的擔憂,以及對中國經濟走向復蘇的期待,疊加A股和港股被低估的價格,成為海外資金持續流入中國股市的主要驅動力

封面設計:黎立

文 | 《財經》記者 黃慧玲 郭楠 張欣培 張云

編輯 | 陸玲 楊秀紅

兔年春節前后,外資大量流向A股。

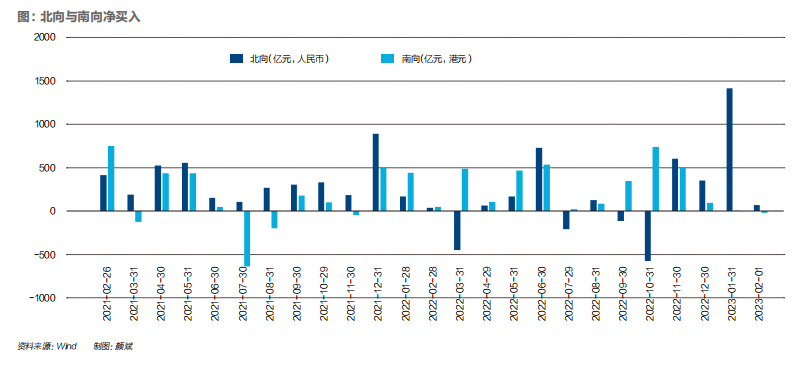

截至2023年1月31日,北向資金1月的凈買入金額達到1413億元,這已經遠遠超過了2022年全年的897億元。而在此前的港股市場,外資同樣在悄悄買入。

一位外資機構人士對《財經》記者稱,“從有陸港通以來,現在是中國股市相對優勢最大的時候。”

在外資看來,中國資產是基于全球視野下的資產配置高性價比選擇。對包括美國在內的全球經濟衰退的擔憂,以及對中國經濟走向復蘇的期待,疊加A股和港股當前的價格,一推一拉之間,成為此輪海外資金流入中國市場的主要驅動力。

“隨著中國經濟在全球的影響力越來越大,預計外資的配置需求還會增加。中國經濟周期的節奏跟西方主流國家不一致,外資從分散風險、中長期投資的角度都會有需求。”上海交大上海高級金融學院教授陳欣對《財經》記者表示。

特許另類投資分析師協會(CAIA)總裁William Kelly接受《財經》記者采訪時表示,海外投資中國,更多是看中中國市場年輕消費群體的崛起。“美國二次大戰之后的嬰兒潮,后來成了美國國內重要的消費主力。我們相信中國的消費群體力量也是中長期的。”

已經流入的外資用行動證明了對中國經濟復蘇的看好,而存量內資則是“樂觀,但沒有那么樂觀”,無論從A股兩市成交量還是指數漲幅來看都沒那么積極,A股反彈在春節開市第一個交易日的高開后停歇,北上資金也在連續17個交易日凈買入后轉向。

經濟復蘇并非一蹴而就,內外資機構也在挖掘不一樣的投資機會。“無論是不是投資所謂的核心資產,都要取決于公司盈利能力的提升,我們還需要更多的數據來驗證經濟是否回到正常上升軌道。”東吳證券全球首席策略官陳李表示。

與此同時,資本市場改革邁出了重要一步,全面注冊制正式開啟。2月1日,中國證監會就全面實行股票發行注冊制主要制度規則向社會公開征求意見。歷經四年多時間,中國資本市場從試點走向全面注冊制。

證監會表示,試點注冊制是符合中國國情的,是成功的,主要制度安排經受住了市場檢驗,給市場各方帶來了實實在在的獲得感,向全市場推廣水到渠成。

一致預期下,風險和機遇同樣值得重視。機構人士認為,從宏觀經濟復蘇的確定性,到海外通脹的持續性,以及地緣政治沖突,都需要進一步的跟蹤和觀察。

外資回流中國

“今年以來,我們在股市上買不到美的,買不到東方雨虹,就連洽洽食品也買不到了。像在經濟復蘇這種比較火的賽道上,雖有公司不錯,但也沒有選到估值合適的標的。”羅斯柴爾德資產管理公司(Edmond De Rothschild Asset Management)新興市場投資經理包夏東對《財經》記者感嘆道,“不是想買的外資太多,就是股票估值被市場炒得太高了。”

春江水暖鴨先知。GROW思睿集團創始人兼首席投資官馬暉洪與外資打交道20多年,從去年10月開始,他便頻頻感受到外資對中國市場迅速升溫的熱情。

春節前夕,在美國邁阿密的一場閉門論壇上,許多養老金機構投資者圍著馬暉洪打聽中國市場的情況。他們最關心的問題是:“聽說中國放開疫情管控了,現在經濟恢復得怎么樣?”

“美國養老金機構今年的話題是:擔心全球經濟衰退。這時候他們對中國的表現是非常期待的。”在馬暉洪看來,驅使外資買入中國資產的力量分為兩部分:推力和拉力。

推力來自美國。“他們看到美國高頻經濟數據越來越差,加息放緩、美元走弱,出于分散一部分美國經濟衰退風險的考慮,他們需要向新興市場分散倉位”。

拉力來自中國。“中國的種種表現超出了他們的預期,包括防疫措施優化的動作提前,對房地產的政策扶持、拉動內需的相關政策等”。

馬暉洪把近期的北上資金買入稱為“回流”。“現在還沒有回流到高峰時期,大錢還沒有進來。”他向《財經》記者打了個比方,“外資買方里,十個人有兩個是非常看好中國,已經加倉了。三個還在觀望,他們要看到一季度的數據,看到企業盈利了、消費穩定了才會進來。另外五個,則要看一年以上。”

實際上在陸港通業務開展后,北向資金凈買入金額最高的數據出現在2021年,當年全年凈買入4322億元。若以該金額作為對比,2023年1月的數據約占2021年全年數據的33%,接近于三分之一。

2023年元旦后,境外資金明顯加大了對中國資產的配置力度。截至1月31日,北向資金在1月的凈買入金額達到1413億元,這個數字已經遠遠超過了2022年全年的897億元。

北向資金的操作并不是孤立的。早在2022年四季度,內地資金就以陸港通中的港股通為渠道,南下中國香港抄底。2022年10月,南向資金凈買入737.56億港元;11月南向資金凈買入501.59億港元;12月南向資金凈買入94.21億港元。

值得一提的是,南下資金抄底之際,外資也在同時買入港股。對外資來說,港股類似于中國資產的“橋頭堡”角色。

思睿集團當時的數據顯示,盡管港股大幅回調,但香港最大的港股ETF盈富基金(2800.HK)的周度資金流入達到歷史最高水平,同時這只ETF的累計資金流入亦處于歷史最高。

作為標桿性產品,透過盈富基金的數據變化可看到外資對港股的態度。“港股是外資觀察中國資產的領先指標。短線買港股,中線看A股。因為港股估值比較低,彈性更大。”馬暉洪解釋道。

港股之后便是A股。就在南下抄底的內資在香港市場賺得盆滿缽滿之際,外資的目光已經瞄向A股市場。

北向資金在2022年11月便開始凈買入A股,一開始動作并不大。但是2023年元旦過后,北向資金再也沒有猶豫,他們在一個月的時間內就凈買入了1412.9億元的A股。不過,同期A股的回報不如港股,上證指數在2023年1月僅上漲了6.33%,恒生指數漲幅超10%。

漲幅不同步,一定程度上與內資的態度有關。北向資金“買買買”的時候,A股成交量并未有效放大。僅在春節長假恢復交易的首日成交額高于1萬億元,其余時間成交量一直保持在7000億元左右。

至此,A股市場中的北向資金主導痕跡明顯,不少投資人士開始揣摩外資持股的風格,并向其傾斜。

2022年12月疫情措施優化后,餐飲、旅游、食品、白酒等消費股備受市場熱捧,人們認為這些行業困境反轉,業績存在改善空間。其中白酒是投資者們認為北向有可能抄底的方向,該行業成交量能容納洶涌的北向資金,同時也是藍籌股中漲幅較大的行業。Wind(萬得)白酒指數去年12月漲幅為11.60%,今年1月漲幅為5.27%。

外資真的買入了這些股票嗎?

一方面,從個股的角度來看,今年以來,北向資金凈買入前十的個股是:寧德時代、中國平安、貴州茅臺、隆基綠能、招商銀行、五糧液、比亞迪、中國中免、京東方A、紫金礦業。大量北上資金沉淀在消費、新能源、金融的龍頭公司中。

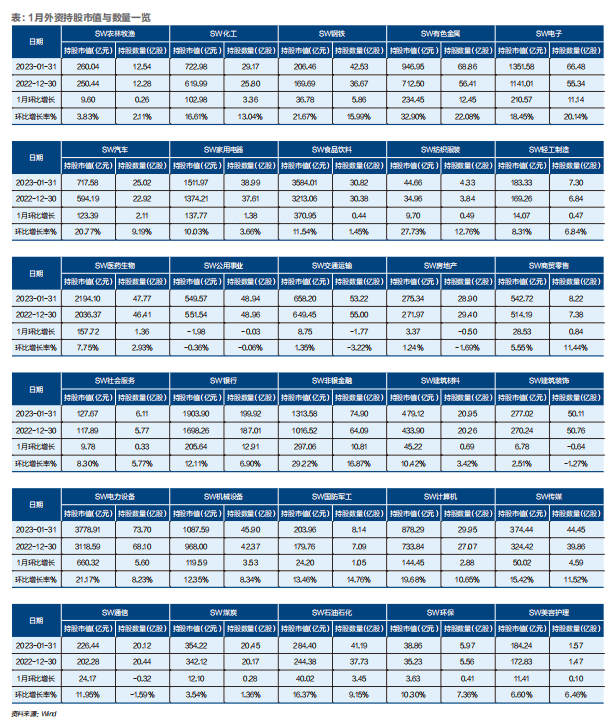

另一方面,《財經》記者通過外資持股市值與持股數量的環比變化發現,近期外資增持力度最大的并不在消費等行業,而是集中在有色金屬、電子、非銀金融行業中。

Wind數據顯示,申萬一級行業中,2023年1月北向資金持股市值環比增長額居前的行業是電力設備、食品飲料、非銀金融、有色金屬。

考慮到行業原先持股市值的基數和股價漲幅,持股市值并不能完整描述外資抄底的方向。例如北上資金重倉的食品飲料板塊,雖然1月持股市值增加了371億元,但原先基數就有3213億元,實際上持股市值環比增長率僅有12%,這與白酒等行業指數的漲幅類似。

外資持股數量方面,持股增加10億股以上的行業只剩下有色金屬、電子、銀行、非銀金融四個行業。

綜合持股市值與持股數量,外資在今年1月創造的1413億元凈買入,大部分都買在了有色金屬、電子、非銀金融身上。Wind有色金屬指數1月漲幅為18%、電子指數漲幅11%、非銀金融指數漲幅11%。

踏空的內資是糾結的,這一點從南向資金的動向可見一斑。南向資金去年12月已經減少了凈買入港股的勢頭,但是并未出現凈賣出,也就是內資并沒有賣出港股撤回境內。1月恰逢春節假期,南向資金的態度也并不明顯。但是春節假期歸來,南向資金開始明顯凈賣出港股,節后一周,其凈賣出174.87億港元。

2月1日,中國資本市場迎來了盼望已久的全面注冊制改革——中國證監會就全面實行股票發行注冊制主要制度規則向社會公開征求意見,一系列制度變革將對中國資本市場產生深遠影響。與此同時,以南向資金為代表的內資開始行動了,A股市場連續兩日成交額超萬億元。

中國經濟復蘇進行時

外資的持續流入,表面上看是基于“全球資產配置性價比”的考慮,核心原因在于看中了中國資產的長期投資價值。

“我們對中國市場有著長遠的信心,投資中國不是備選項,而是必選項。”瑞銀中國區總裁及瑞銀證券董事長錢于軍在近日表示。

“我接觸的全球機構投資者大多數都是看至少3年-5年周期的投資機會,當然他們也需要擇時,選擇合適的時機介入。”William Kelly告訴《財經》記者。

這一時機出現在防疫措施調整和房地產調控措施相繼出臺之后。“去年11月前后,海外投資者對于中國2023年的年度展望都相對謹慎,北上資金配置盤也出現了持續凈流出。進入12月以后,防疫政策變化和房地產的幫扶措施,使得外資出現了比較明顯的預期改善。”民生證券首席策略分析師牟一凌對《財經》記者表示。

“過去兩年外資減持中國權益資產的背景包括中國宏觀經濟下行、中美關系惡化、全球流動性緊縮以及中概股退市等事件逐步爆發。這一次外資的買入將是大的方向和趨勢,這背后是中國整體宏觀經濟的逐步修復和企穩回升。”嘉實基金吳越對《財經》記者表示。

中國經濟正在復蘇。貝萊德智庫首席中國經濟學家宋宇認為,在發達國家可能步入衰退,中國外需面臨下行壓力的背景下,內需將成為拉動中國經濟的主要力量。

春節消費一般被認為是觀察中國經濟的一扇重要窗口。2023年春節消費遠超出預期。攜程發布的《2023年春節旅游總結報告》顯示,今年春節期間旅游訂單整體較去年同期增長4倍。在假期消費方面,國家稅務總局增值稅發票數據顯示,今年春節假期,全國消費相關行業銷售收入同比增長12.2%。

中國工業生產也正快速恢復。1月31日,國家統計局數據顯示,1月份中國制造業采購經理指數(PMI)為50.1%,比去年12月上升3.1%。非制造業商務活動指數為54.4%,環比上升12.8%。綜合PMI產出指數為52.9%,較去年12月上升10.3%。

這些數據表明,中國的經濟景氣度水平明顯回升。“從宏微觀數據來看,總體上春節消費恢復較好,較多領域基本恢復到了2019年的同期水平,且恢復的廣度強于深度。”長江證券首席策略分析師包承超向《財經》記者表示。

“中國經濟的復蘇是全方位、多層次的,不是少數幾個行業的好轉。”暢力資產董事長兼首席投資官寶曉輝表示,一方面,防疫政策的調整直接帶動了旅游、酒店等行業的活躍。另一方面,大量積極有效的貨幣政策和財政政策為經濟長期發展提供了助力。

中國經濟的復蘇,既有內生動能,也有著政策的助力。實際上,穩增長政策一直在加碼。

2022年底,中央經濟工作會議提出,積極的財政政策要加力提效,穩健的貨幣政策要精準有力。在房地產領域,中國自去年開始就推出了超千條的房地產調控政策,“三箭齊發”全方位提振樓市。2023年,業界預計,房地產領域仍將有更為積極的刺激政策。

1月30日,全國商務工作會議提出六方面重點工作,其中第一點是把恢復和擴大消費擺在優先位置。此外,還提出要更大力度推動外貿穩規模、優結構;更大力度吸引和利用外資等。

平臺經濟政策也得到進一步改善。互聯網等平臺經濟主體隨著綠燈案例推行、游戲版號發放等多重利好,政策拐點已現。2023年,平臺經濟政策將更為積極。此外,民營企業等多個領域均有政策出臺,對民營經濟的支持力度將會進一步加大。

與此同時,企業的盈利也正在逐漸恢復。廣發證券表示,A股多數板塊在2023年盈利一致預期顯著上修,包括消費、資源等行業。該預期是分析師基于行業前景的一致預期,是否兌現還要看上市公司后期業績釋放來確認。

國盛證券的研究報告認為,2023年行業預期實現較高業績增長且環比改善的行業主要分布于大消費與高端制造。此外,低基數效應也會驅動一些行業業績大幅提升。

正是基于對中國經濟恢復的信心,不少國際投資機構上調中國2023年GDP(國內生產總值)預期。

花旗集團分析師認為,中國經濟將更快復蘇,對今年中國經濟增長達5.3%的預測還有上行空間。摩根士丹利將中國GDP增幅預測上調0.3個百分點至5.7%。宋宇認為,2023年中國GDP增速有望達到6%。

國際貨幣基金組織(IMF)在1月31日發布的《世界經濟展望報告》中指出,預估2023年全球經濟增長為2.9%,中國經濟增長為5.2%,高于2022年10月4.4%的預測。

“前幾年受到疫情影響較大,很多行業受到了較為嚴厲的調控,經濟基礎受到一定程度的損害。今年整個宏觀經濟政策是放松的態勢,包括全面注冊制也是一種放松。”陳欣說,“政府減少干預將提升市場的經濟運行效率,中國經濟增長的趨勢將得到較好的恢復,就是時間長短的問題。”

華泰證券認為,總體而言,2023年可能仍是宏觀政策“修養生息”的一年,貨幣和財政刺激的適度、溫和退出,或許不足以改變中國溫和再通脹的進程。貝萊德認為,中國經濟恢復不會一蹴而就,其中的恢復路徑、程度與速度或將受到財政政策的影響。

“從風險角度考量,宏觀經濟復蘇的確定性還需要驗證。如果在真實需求沒有大幅恢復的時候,我們需要觀察政策端,如財政補貼,是否有可能兜住經濟下行的風險。此外,還需要警惕年內出現第二次、第三次疫情反復的可能性。”吳越對《財經》記者表示。

內外資博弈下的A股

同樣是做多中國,北上資金的鮮明態度與內資的猶豫形成強烈反差。“外資逼空內資”“今年又是茅指數的行情”“內資還糾結小市值,格局小了”……一時間,市場議論聲四起。

“造成外資和各類內資投資風格差異的原因主要在于,各類資金性質、考核機制、投資目標等存在差異,所以投資時會選擇不同的投資策略。”招商證券首席策略分析師張夏對《財經》記者表示,“在A股市場上,外資占比有了比較明顯的提升,其對A股市場的影響越來越顯著,再加上內外資在思維模式、投資體系、投資節奏有差異,所以內外資的博弈在近幾年有所加劇。但無論怎樣,宏觀經濟與政策、流動性環境、基本面、盈利、市場情緒等都是投資者在決策時需要綜合考量的因素。”

“外資回流趨勢可能貫穿全年,有望成為A股市場重要的增量資金來源。”匯豐晉信海外投資部總監程彧接受《財經》記者采訪時表示,“外資偏好有核心競爭力且有長期穩定盈利能力的資產,看好中國核心資產的超額收益。但我們不應簡單地將核心資產打上‘大市值’‘漂亮50’等標簽,本質還是要回到考量企業的護城河及盈利能力核心指標上來。”

馬暉洪看到仍有許多外資機構在觀望。“有位大型養老金負責人跟我說,至少要漲40%才會考慮進來。養老金都是五年以上的長線投資,40%的漲幅對他們來說不算什么,但確定性很重要。他們擔憂的是政策的不穩定性和不可預測性。之前政府對互聯網平臺、教育行業的整頓使得他們從中國市場撤離,也心有余悸。一些前兩年進入中國市場的海外投資者在中國的損失不小,去年虧了30%,跑輸A股也跑輸美股。”

中融基金FOF基金經理周桓則認為,北上資金的快速流入可能也會慢慢回到正常狀態。“后續行情能否持續,主要看北上資金能否持續。背后的影響因素包括美國經濟與新興經濟之間的相對強弱、匯率變動趨勢、配置資金的現狀,三個因素的邊際變化有兩個在趨弱”。

陳李也表示,未來一段時間外資流入的速度或將放慢。“一是美國市場慢慢出現了軟著陸的預期,大幅衰退的預期在減弱;二是我們要清醒地看到,中國并不是海外資本在新興市場的唯一選擇,需要充分注意到其他新興市場經濟體在疫情之后的快速增長”。

“其實國內的新增資金大頭不在機構,而在儲戶。”周桓坦言,“過去兩年很多投資者沒掙到錢,儲蓄也很難遷移。銀行什么時候開始發行爆款基金了,那總量資金可能就起來了。但現在公募基金銷售非常難,所以總體來說還是一個存量博弈的狀態。”

2020年1月至2022年11月,中國的居民部門積累了約10萬億元超額儲蓄,其中2022年積累的超額儲蓄為6.77萬億元。國聯證券預計,居民減少房地產配置帶來的超額儲蓄有望為股市帶來增量資金。

在內外資不同風格的資金博弈下,今年的A股風格將如何演繹?是否可能重新演繹盛極一時的“核心資產”風潮、還是由內資接力抱團景氣賽道?

“外資流入的前20大股票幾乎都是清一色的白馬股,說明中國優質上市公司的股權正在被外資搶籌。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為,在經濟復蘇的情況之下,投資者會更多去關注上市公司業績的回升,業績優良的優質龍頭股可能會重新受到資金的配置。

溫州嘉越投資管理公司投資總監吳悅風認為,現在的行情類似于2019年-2021年。“茅指數是大主線,中間也有半導體信創。相比以前,這一波會有更多的成長股表現,口味肯定還是外資看好的。目前只有外資的增量能看得比較清楚。也許后面量會變小,但起碼比國內公募的募集情況一潭死水來得強。哪天國內產品募集熱度起來了,外資這點增量就不夠看了,那時風格會換。”

張夏則表示,“往后看,隨著北上資金可能放緩,而融資資金為代表的內資可能逐漸成為主力增量資金的情況下,市場更可能逐漸轉向偏中小成長風格。”

在牟一凌看來,國內、海外兩個鐘擺過去一段時間都擺在了中間,非常有利于A股,我們不能說這個階段結束了,但是從機理上看,它不能永遠靜止在這里。“我們判斷未來大家說的‘吃飯行情’進入了‘上甜點’的階段。類似于去年7月以后,大家會往反彈相關領域的中證1000去擴散一段時間。”

“大家玩的東西不太一樣,不太會去相互接盤對方的高位資產。”一位券商首席經濟學家告訴《財經》記者,“外資更喜歡大盤、消費等穩定一些的,內資整體會更偏向賽道。外資從全球配置的角度已經率先行動了,國內資金就比較糾結。”

“雖然最近北上資金量不少,但不可能成為2023年中國市場核心的定價力量。”創金合信基金首席經濟學家魏鳳春分析,北上資金更看重中國的低估值資產,而2023年是一個產業轉型的年份。“我們叫‘價值搭臺,成長唱戲’。中國的高質量發展是制造業、是實業,這是由中國自身的力量所決定的,這點毋庸置疑。”

“此前外資確實主導過A股市場的風格,但現在主導不了了。”華夏基金基金經理許利明也向《財經》記者表達了他的觀點。

許利明認為,此前A股資產在國際資本整體配置中占比很低,外資投資的主要目標是配置需求。在這個目標主導下,北上資金的投資風格中“大盤”“均衡”“低波動”等特色比較明顯,對消費和金融行業表現出極高的偏好。隨著A股資產在國際資本整體中配置比例的提升,他們投資目標中配置需求可能會逐漸下降,交易需求會逐漸上升。從追求收益角度出發,未來北上資金的決策權重中,對成長因子的考慮有可能會提升。

“北上資金的示范效應有可能被夸大了。”許利明說,隨著北上資金存量規模的擴大,增量資金與存量資金的對比關系發生了變化,他們的投資行為也可能因此發生變化。在這種情況下,簡單復用前些年“跟著北上資金炒股票”的投資模式,有可能夸大北上資金的示范效應,從而帶來風險。

“A股的投研肯定比外資更深入。共識是今年會比去年好,不過還是各看各的,閉眼買龍頭的日子可能已經過去了。”周桓說,“外資掃龍頭,但股價和基本面之間的估值修復基本已經完成了。后面再漲就需要基本面超預期了。A股的基金經理們投資成長股肯定不是這個思路,肯定要找邏輯順暢、數據可驗證、估值還不錯的股票。”

轉折之年的機會與風險

在2022年凈值受挫的基金經理們,期待抓住轉折與復蘇之年的投資機會。

基于公募基金四季報,華創證券統計了不同流派的基金經理的倉位變化,得出的結論是:一致共識是加倉醫藥,新能源中光伏更受青睞,對地產和困境反轉的消費鏈分歧較大,港股則成了提升倉位的首選。

在多變的市場環境中,有人保持著投資方向,有人在短短兩個月里迅速調轉了方向。

“港股市場于2022年10月見底之后,在三個月的時間內指數上漲已經超過了40%,個別公司上漲超過了100%,也自然會有部分投資人考慮鎖定利潤,騰挪輪動到漲幅較為落后的A股市場板塊。”中歐基金港股基金經理羅佳明告訴《財經》記者,他認為這屬于市場的正常調整。隨后企業盈利跟隨整體經濟修復,以及美聯儲進一步確認加息周期的尾聲之后,港股市場會回到本輪行情的主邏輯上來。

“我沒想到港股的互聯網公司股票漲幅如此迅猛。”去年四季度,招商基金朱紅裕憑借對消費板塊和港股的提前布局,組合業績十分亮眼,規模增長很快。收到申購資金后,他沒有按照原來的路子繼續加倉,反而增加了中上游資源股和軍工板塊。

“我還是低估了大家的亢奮情緒,特別是疊加了海外流動性的回歸以后推波助瀾的行情。”朱紅裕坦言,“今年很多板塊輪動得非常快,本身就說明這市場還是比較糾結地在尋找機會。股價的走勢告訴我們,經濟的復蘇不一定像大家所想的那么樂觀。”

對于今年的投資機會,魏鳳春認為主要在于三個層次:“首先是消費修復,短期看有了一定幅度的反彈,估值得到修復,接下來需要等待基本面的支撐。第二波是中期的產業糾偏,可能主要集中在醫療、互聯網。第三是可以長期布局的自主可控、安全為主導的方向,這條線比較清晰。另外,還有一個主題,就是國企重塑,中國國有資產估值比較便宜。在中國特色估值體系建立后,它是一個載體,政策、基本面以及估值三方面加持的國企投資機會也值得關注。”

“2023年,伴隨著地產政策的回暖以及疫情管控的放開,中國的內需消費將展示出勃勃生機。”仁橋資產創始人、投資總監夏俊杰對消費行業表示樂觀。他認為,盡管疫情對某些行業的沖擊是顯著的,甚至是不可逆的,但從總量數據來看,國內居民的總體消費能力并未受到實質的損害。

而在嘉實基金姚志鵬看來,2023年是一個地產企穩,內需引領下的結構性經濟復蘇。

這種復蘇環境伴隨流動性的穩定將是成長股最佳的投資環境。“在經濟溫和復蘇,流動性合理充裕的場景下,市場中圍繞著安全和發展為線索的新能源汽車、半導體、軍工裝備、創新醫藥和國產軟件等領域有望成為新時代的五朵金花,這幾類資產的比較和選擇很可能成為未來三年投資的重點。”

對于起起落落的新能源板塊,夏俊杰認為,周期的力量只會遲到,不會缺席,行業調整的大幕已正式拉開。隨著終端需求的放緩,這輪多米諾骨牌似的價格坍塌會橫掃整個產業鏈,行業會經歷一次痛苦的洗牌,唯有產能的實質出清才能拯救行業,新一輪的上升周期也才可能再次降臨,但顯然,這需要時間來消化。”

經歷了2022年一系列黑天鵝的沖擊,在“東升西落”、外資流入的主流觀點和一致預期之外,市場參與者們仍對可能發生的風險保持著警惕。

北京時間2月2日凌晨,美聯儲宣布加息25個基點使得聯邦基金利率升至4.5%-4.75%,速度進一步放緩,并承認通脹放緩但仍然過高。

“美聯儲加息放緩已經沒有懸念并是既定事實,節奏已經沒有意義,停止加息也就是一步之遙。”中金公司研究部策略分析師劉剛表示。“我們正在接近本輪力度堪稱20世紀80年代以來之最的緊縮周期的終點。”威靈頓投資管理宏觀策略師Santiago Millan認為。

一致預期之下,陳李提醒,海外通脹可能出現黑天鵝。“如果目前都斷定2023年海外通脹見頂,美聯儲停止加息,美元開始走軟,一旦通脹延續、加息持續,那全球流動性還是收縮的環境,對我們來說會非常不利。”陳李對《財經》記者表示。

聚焦國內,市場緊密跟蹤著疫情沖擊波過后的消費復蘇,以及繞不開的房地產行業。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為,消費復蘇是經濟反彈的重要動力。隨著疫情高峰期過去,居民積壓的儲蓄和需求將逐步釋放,這是消費反彈的最主要動力。不過,汪濤也表示,“疫情對居民資產負債表有一定損傷,需要時間修復。”

“居民消費隨著場景的恢復有所回升,但還沒有回到正常的上行軌道上。因為決定消費最主要的收入和收入預期還沒有恢復。”陳李表示。

“地產已經成為擴內需、促消費的重要抓手之一。”中信證券宏觀經濟首席分析師程強指出,“預計2023年全年房地產投資有望從2022年約-10%明顯收窄至-5%左右,并逐季修復;房地產銷售額、銷售面積有望在2022年下滑超20%的情況下,2023年實現小幅增長。”

不過,程強同時強調,房地產已度過剛需人群的周期高點,中長期內將面臨趨勢性退坡。“長期來看,房地產仍然會是支柱行業,但不再是經濟增長的最主要引擎。”汪濤表示。

房地產的回暖同樣關乎市場走向。“在未來某個必然時刻,房地產將決定是向上波動放大帶來價值行情,還是向下回擺帶來普跌。”牟一凌對《財經》記者表示。

對于消費和地產共同拉動的宏觀經濟,是否會有黑天鵝出現?“2023年國內經濟走向過熱的風險是存在的。全年來看,通脹大概率是可控的,但2024年也許就不一樣了。”夏俊杰表示。

陳欣告訴《財經》記者,“經濟的復蘇需要的是整個社會的消費復蘇,而這又進一步取決于大家對未來收入預期的增長。當前有一些好的信號,但不太明朗。可能要等開完兩會之后,期待國家出臺更強有力的促增長政策。”

“今年風險可能來自外部,尤其是美國對華相關產業不公平打壓行為。”張夏對《財經》記者表示,“本次美國中期選舉后,2023年美國對華的打壓將會成為影響市場風險偏好的重要因素,尤其是對外資流入流出形成較大的擾動。”

在惠靈頓投資股票投資組合經理張博看來,在評估中國股市的投資機會時,需要謹記美國和中國保持持續合作關系的巨大動力,因為這兩大世界經濟體之間在資本市場、供應鏈和貿易方面有著實質性的相互依存關系。在張博看來,“中美之間的經濟聯系仍然緊密,而且很可能會繼續如此”。

在順風的市場環境下,牟一凌提醒應該為未來做好準備。“中外環境可能都是暫時的美好停留,當前市場向上的動能尚未結束,交易結構也并不十分擁擠,但不應給予過高預期”。

(本刊記者康愷對此文亦有貢獻)