點擊下圖即可購買

▼

01

在巫鴻看來,五代至南宋(907-1279 年)是中國繪畫史上一個特殊而關鍵的階段:

不論是從繪畫在社會和文化結構中的位置上看,還是從具體創作實踐和理論話語上看,這近四百年時間都有別于之前的漢唐和之后的元明清時期,同時又把這前后兩段聯結進一個變化和更新的過程之中。在這個時期:

· 越來越多的畫家脫離了寺廟和宮室壁畫的集體創作,壁畫與卷軸畫形成新的互動關系;

· 掛軸的產生以及對手卷形式的探索,催生出影響深遠的構圖樣式和觀看方式;· 日臻細化的繪畫分科隱含著繪畫實踐的進一步專業化;

· 中央及各地方政權的深度參與導致繪畫創作的行政化和機構化,進而形成中國歷史上從未出現過的綜合性宮廷繪畫系統;

· 孕育中的文人繪畫發揮出越來越大的作用,其美學觀念影響了宮廷趣味和宗教繪畫的風格,為其最終成為中國繪畫主流開啟了先河。

02

延續在《中國繪畫:遠古至唐》一書提出的觀點,即與畫中的圖像同等重要的是繪畫的媒材和觀看方式,巫鴻在新書中再次強調要從概念的角度重新理解“繪畫”這種藝術表現形式:一幅“畫”總是包含了圖畫形象和承載圖像的媒材,后者決定了創作和觀賞的方式。

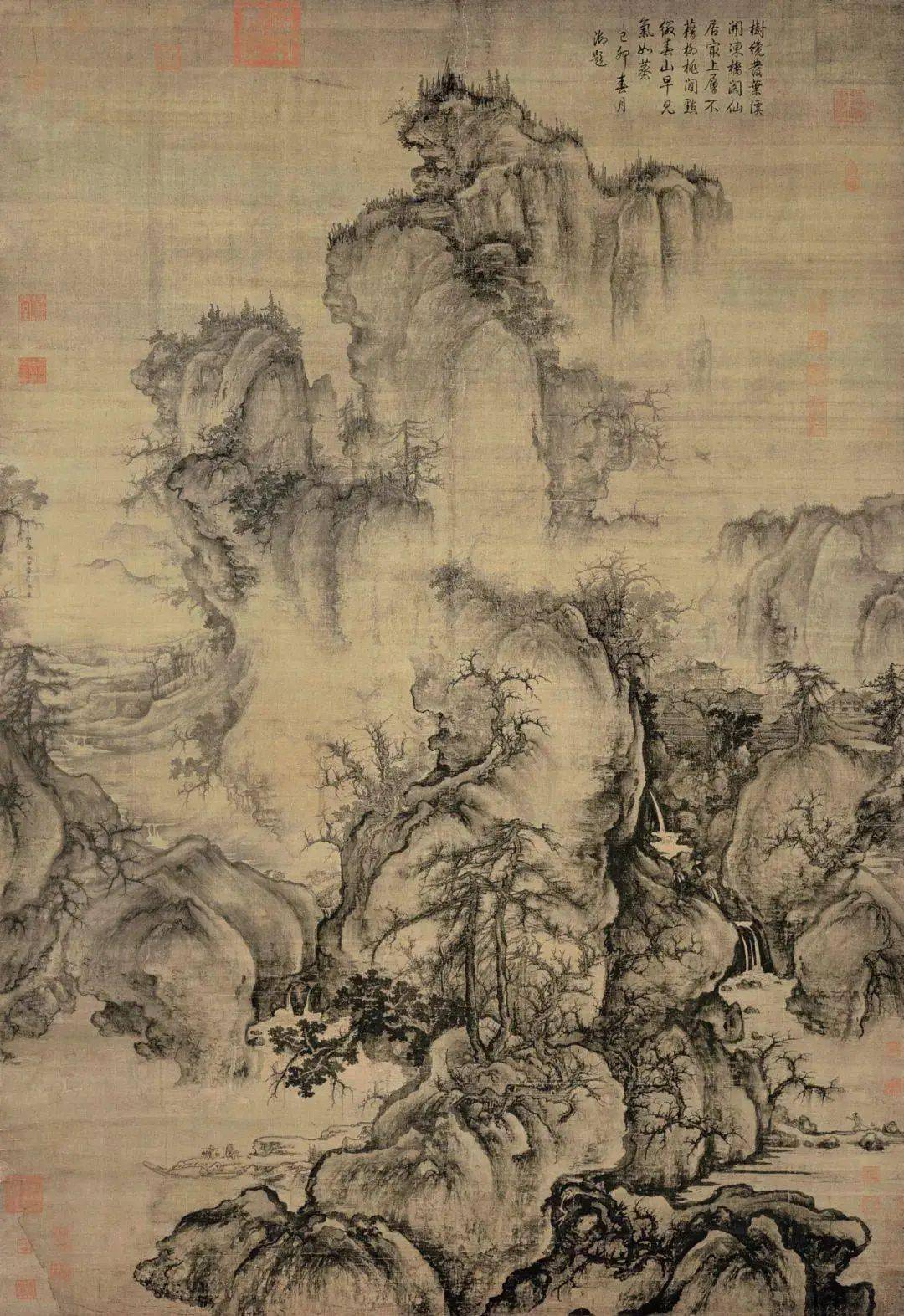

顧閎中《韓熙載夜宴圖》(局部) 五代,北京故宮博物院藏

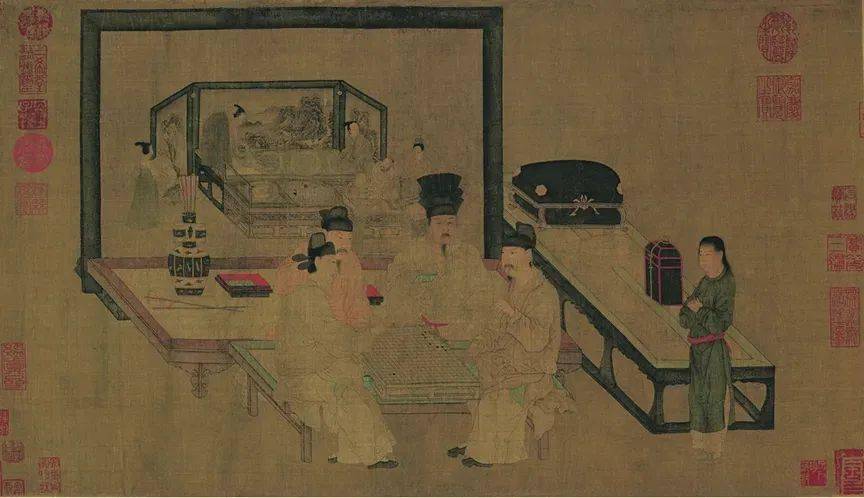

周文矩《重屏會棋圖》 宋摹本,北京故宮博物院藏

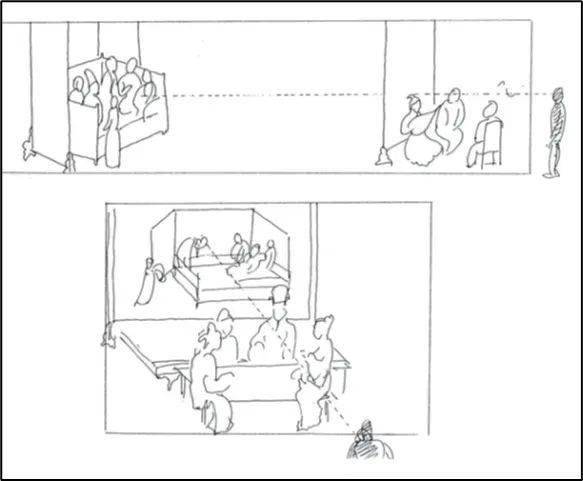

以《韓熙載夜宴圖》與《重屏會棋圖》這兩幅作品為例,巫鴻對比其結構示意圖,發現二者在內容上十分相似,主要區別就在于畫家利用不同繪畫媒材展現圖像的方式。

《韓熙載夜宴圖》與《重屏會棋圖》結構示意圖。巫鴻繪

媒材的革新及其與創作和觀看之間的相互影響,既是本書的一條重要線索,也為我們理解中國繪畫史提供了一個富有啟發的角度。

在巫鴻看來,全球范圍內不同的繪畫傳統在形式和內容上千變萬化,但都經歷了類似的發展模式,即由建筑和裝飾繪畫到可攜性單幅繪畫,從承載禮儀和實用功能到作為獨立藝術品。在中國繪畫史中,這一獨立化的過程則是由“手卷”和“掛軸”這兩種可攜繪畫形式完成的。

在繪畫史中,手卷出現的時間很早,可追溯至漢代末期;掛軸(或稱立軸)則出現于本書所討論的五代時期(10世紀中后期)。

衛賢創作于五代時期的《梁伯鸞圖》就是一個掛軸萌發階段的有趣例子。這幅作品裝裱以及上面的宋徽宗瘦金體題字都是按照手卷的方式橫向開展的,但畫心部分則需要掛起來豎向觀看,這樣特異裝裱的方式反映出在掛軸產生之前的過渡階段。

衛賢《梁伯鸞圖》,五代,現存手卷式裝裱

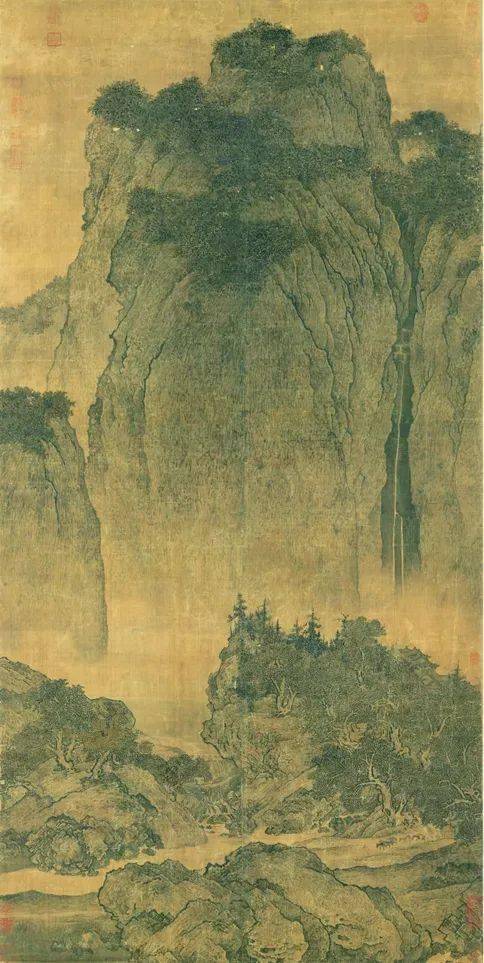

巫鴻進一步指出,掛軸的發軔為繪畫創作帶來了深遠影響,首先體現在為“大山堂堂”這一經典圖式產生提供了直接條件。如今為人所熟知的《溪山行旅圖》《早春圖》,正是“大山堂堂”式的代表之作。位于畫面中心的雄偉山峰牢牢地控制著整體畫面構圖,這不僅是“大山堂堂”圖式最基本的特點,也隱含了其中兩個重要的媒材特征,即完整的單一構圖與豎直的樣式。

范寬《溪山行旅圖》北宋,臺北故宮博物院藏

此外,這也促使畫家對手卷這種傳統的媒材特性進行有意識的發掘與再創造。

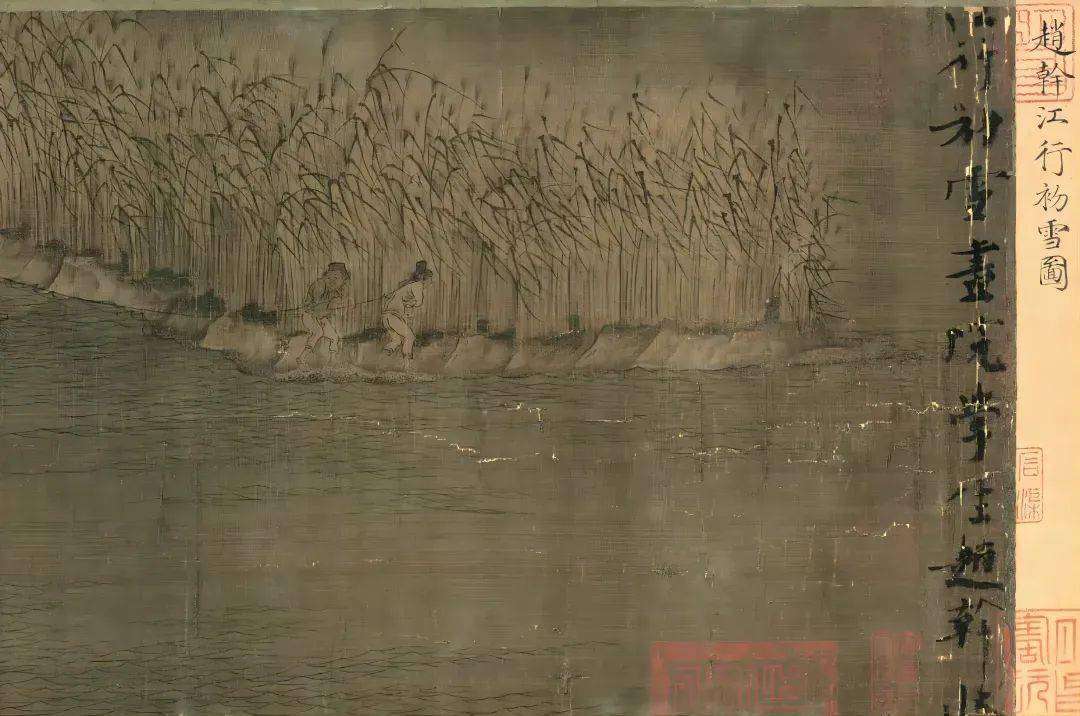

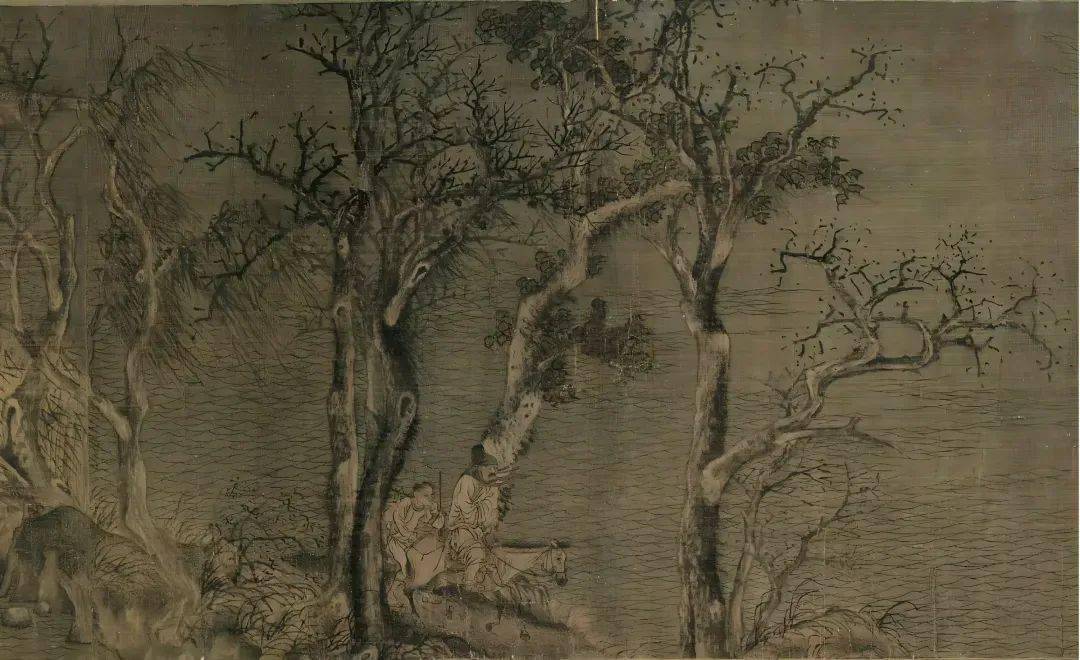

趙幹《江行初雪圖》(局部)。五代,臺北故宮博物院藏

10世紀畫家趙幹,充分利用手卷的時間性和移動性,在《江行初雪圖》中取消或隱蔽長幅畫面上的空間分隔和內部界框,呈現出首尾銜接、流暢不止的觀畫經驗。而在系于董源名下的一系列畫作中,特別是《夏景山口待渡圖》《瀟湘圖》和《夏山圖》,隨著橫卷的展開,山水圖像持續流動,如同電影鏡頭掃視廣袤的平遠山水,處于無窮無盡的推拉轉換之中。這種橫卷山水與掛軸山水從不同角度表現出畫家對發掘繪畫媒材和圖像表現能動關系的巨大興趣。

董源《夏景山口待渡圖》 五代,遼寧省博物館藏

03

對考古美術資料給予特殊重視,盡力發揮這種實物證據在繪畫史寫作中的作用,這是巫鴻“中國繪畫”系列所秉持的方法論提案,在《中國繪畫:遠古至唐》中已有體現。

在勾勒五代至南宋的繪畫史脈絡時,這樣的材料與方法幫助我們解決或突破了一個長期以來的困境:目前具有明確畫家歸屬的作品數量相當有限,大部分傳世畫作都存在著時代、真偽和作者等問題。而考古發現的繪畫作品和圖像具有明確的斷代,也不存在真偽問題,因此可以有效地補充傳世卷軸畫的不足,特別對五代至宋初這一關鍵階段更是如此。

以遼代契丹貴族婦女墓葬(7號墓)出土的《深山會棋圖》為例,巫鴻借助這一可靠的考古材料,確定了山水掛軸出現的時間,也印證了當時流行的一種山水圖式。

《深山會棋圖》。遼,遼寧省法庫葉茂臺遼代契丹貴族婦女墓葬(7號墓)出土

另一方面,借助考古發掘材料,巫鴻在新書中持續擴展著中國繪畫的概念邊界——卷軸畫之外的墓葬壁畫和宗教壁畫材料被納入中國繪畫史的發展脈絡,不同媒材與創作群之間的互動、跨地域的繪畫交流也隨之進入觀察的視野。

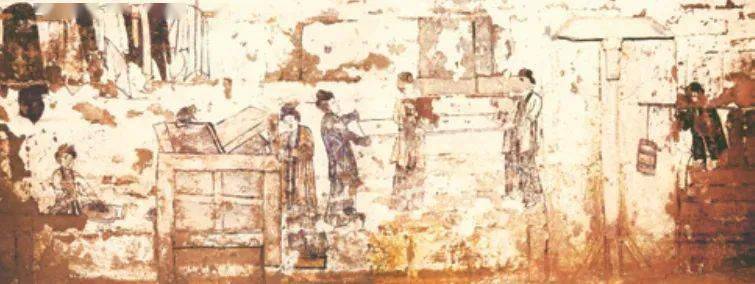

河北省石家莊井陘縣柿莊6號金墓東壁壁畫

一幅金墓壁畫中描繪了兩名女子從兩邊牽拉一匹白練,一名婦女手持熨斗在中間將白練熨平,而這個圖像明顯是從唐代張萱的《搗練圖》中抽取而來的。

宮廷繪畫、文人繪畫和通俗繪畫如何相互滲透與借鑒,壁畫、版畫與獨幅繪畫之間如何互動,遼墓壁畫如何融合中原和契丹畫風,西夏石窟佛畫在何種程度上吸收了“大山堂堂”式山水畫的風格,南宋時期的宗教畫、木版畫和商品畫為何能在地區間甚至國際上的流通……在更加立體和全面的視角下,多線索的中國繪畫故事被重新書寫與講述。

點擊圖片可購買

▽

文化名人紀念演講

梁漱溟先生逝世三十周年紀念講座|梁漱溟文化思想|葉圣陶孫女回憶葉氏文脈|柳詒徵先生紀念講座|陳寅恪先生誕辰一百三十周年紀念講座|陳作霖先生逝世一百周年紀念講座|作家張愛玲誕辰一百周年紀念講座|林散之、高二適先生紀念講座|錢穆先生逝世三十周年紀念講座|阮玲玉誕辰一百一十周年紀念講座|上官云珠、周璇誕辰一百周年紀念講座|譚延闿逝世九十周年講座 | 孫中山先生逝世九十五周年紀念論壇 |王陽明逝世四百九十周年紀念論壇|

文化名家系列講座

莫礪鋒:開山大師兄|周文重:國際關系新格局|周曉虹:口述歷史與生命歷程|周曉虹:費孝通江村調查與社會科學中國化|周曉虹對話錢鎖橋|周曉虹、張新木、劉成富、藍江對談:消費社會的秘密|群學君對話舒國治|群學君對話葉兆言|黃德海、李宏偉、王晴飛、王蘇辛、黃孝陽五作家對話|孫中興:什么是理想的愛情|杜春媚對話郭海平|程章燦:作為詩人與文學史家的胡小石|谷岳:我的行走之旅|黃盈盈:中國人的性、愛、情|金光億:人類學與文化遺產|周志文:人間的孔子|嚴曉星:漫談金庸|周琦:越南法式風情建筑|魏定熙:北京大學與現代中國|胡翼青:大數據與人類未來|生命科學與人類健康系列高峰論壇|畢淑敏讀者見面會|徐新對話劉成|謝宇教授系列演講|王思明:茶葉—中國與世界|祁智對話蘇芃:關于寫作|甘滿堂:閩臺廟會中的儺舞陣頭|張靜:研究思維的邏輯|翟學偉:差序格局——貢獻、局限與新發展|應星:社會學想象力與歷史研究|吳愈曉:為什么教育競爭愈演愈烈?|李仁淵:《晚清新媒體與知識人》|葉檀讀者見面會|馮亦同:金陵之美的五個元素|華生、王學勤、周曉虹、徐康寧、樊和平對話|

城市文化與人文美學

東方人文美學深度研修班(第一期)|東方人文美學深度研修班(第二期)|大唐風物,侘寂之美:日本美術館與博物館之旅(第一期)|大唐國寶、千年風物:日本美術館與博物館之旅(第二期)|當顏真卿遇上宮崎駿:日本美術館與博物館之旅(第三期)|史上最大正倉院與法隆寺寶物展:日本美術館與博物館之旅|夢回大唐藝術珍品觀展會|四姝昆曲雅集: 羅拉拉、單雯、孫蕓、陳薇亦 |昱德堂藏揚州八怪精品展 | 《南京城市史》系列人文行走活動 |《格致南京》系列文化活動|文心雅韻:中國傳統人文美學系列講演|“文學寫作與美好城市”高峰論壇|仰之彌高:二十世紀中國畫大家展|首屆微城市文化論壇|南京城市文化深度行走(第一期:南京運瀆)|南京城市文化深度行走(第二期:明孝陵)|南京城市文化深度行走(第三期:文旅融合)|南京城市文化深度行走(第四期:城南舊事)|南京城市文化深度行走(第五期:靈谷深松)|南京城市文化深度行走(第六期:清涼山到石頭城)|南京城市文化深度行走(第七期:從白馬公園到明孝陵)|南京城市文化深度行走(第八期:從玄武門到臺城)|南京城市文化深度行走(第九期:從金粟庵到大報恩寺)|南京城市文化深度行走(第十期:從夫子廟到科舉博物館)|南京城市文化深度行走(第十一期:從五馬渡到達摩洞)|南京城市文化深度行走(第十二期:從獅子山到揚子飯店)|南京城市文化深度行走(第十三期:從南朝石刻到棲霞寺)|南京城市文化深度行走(第十四期:牛年探春牛首山)|南京城市文化深度行走(第十五期:中山陵經典紀念建筑)|從南京到世界:第一屆微城市論壇|園林版昆曲舞蹈劇場《鏡花緣記》|秋棲霞文學日系列活動|

社會科學研修班與專題課程

社會心理學暑期班(2016) | 社會心理學暑期班(2017) | 社會心理學暑期班(2018) |社會科學經典理論與前沿方法暑期班(2019)|口述歷史與集體記憶研修班(2020)|中國研究:歷史觀照與社會學想象力學術研討會|中國社會學:從本土化嘗試到主體性建構——紀念中國社會學重建40周年學術研討會|第一屆長三角社會學論壇 (2018) |第二屆長三角社會學論壇(2019)|長三角論壇2019新春學術雅集|第三屆長三角社會學論壇(2020)|

《金陵刻經處》|《 生活的邏輯: 城市日常世界中的民國知識人(1927-1937) 》 |《謝辰生口述》|《袍哥》|《年羹堯之死》|《朵云封事》|《兩性》|《放下心中的尺子——莊子哲學50講》|《東課樓經變》|《舊影新說明孝陵》|《光與真的旅途》|《悲傷的力量》|《永遠無法返鄉的人》|《書事》|《情感教育》|《百年孤獨》|《面具與烏托邦》|《傳奇中的大唐》|《理解媒介》|《單向度的人》|《陪京首善》|《美國大城市的死與生》|《詩經》|《霓虹燈外》|《植物塑造的人類史》|《茶館:成都的公共生活和微觀世界》|《拉扯大的孩子》|《子夜》|《讀書的料及其文化生產》|《駱駝祥子》|《朱雀》|《死水微瀾》|《通往父親之路》|《南京城市史》(新版)|《被困的治理》|《雙面人》|《大名道中》|《箋事:花箋信札及其他》|《九王奪嫡》|《鄉土中國》|《白鹿原》|《馮至文存》|《在城望鄉》|《海闊天空》|《遺產的旅行》|《城堡》|《被遺忘的一代:第四代導演影像錄》|《了不起的蓋茨比》|《南京城市現代化路徑研究》|《湖中之云》|《社會變革的棱鏡》