□李培樂

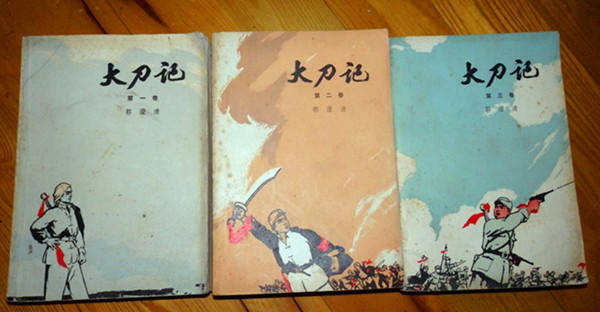

說起《大刀記》,上了年紀的人都耳熟能詳,上世紀70年代不斷從收音機里傳出的音符,在一代人身上烙下深深的記憶。

作為80后,在時間的隧道里曾與《大刀記》擦肩而過,卻在德州寧津的郭澄清紀念館里重新打開了穿越時空的閥門,管窺這位甘守清貧扎根農村的文人的風骨。

寧津縣原屬河北,新中國成立之后,劃歸德州市管轄。在這個以蟋蟀和雜技聞名的地方,有一個小村莊叫郭皋村。盛夏的郭皋村,麥田金黃,炙熱的太陽催促著顆粒歸倉,鄉村的小路上,鋪滿路面的小麥散發著新麥獨有的香味。

村口的郭澄清紀念館,像一個地標、一個文化符號,吸引著所有人的目光。

郭澄清先生

站在門口,端詳著王蒙先生題寫的牌匾,文化的氣息撲面而來。同行中的不少人,甚至帶著朝圣一樣的心情輕輕邁過門檻。

郭澄清先生的兒子郭洪志帶著對父輩深切的愛,對來人一一熱情歡迎。他說,每當有人來看父親,他總是特別激動,也特別感恩,他把每一個人都當成朋友,當成心心相印之人。

講述郭澄清,郭洪志最有資格。在紀念館里,他娓娓道來關于書柜的故事。

這個書柜在今天看來平淡無奇,甚至樣式老舊,可是在上世紀,這個鑲嵌著玻璃的推拉櫥柜,卻是郭澄清家最像樣的家具,也是為數不多的“沾光”的所在。郭洪志說,這個櫥柜是當地領導看到郭澄清的書都沒有地方放,特意指示縣里專門打造的,書柜上的木制雕刻也能看出制作的用心。

作家尚啟元寫的《郭澄清賦》擺在顯眼的位置。郭洪志對其贊不絕口:“人很年輕,頗具才分,寫得非常好。”尚啟元也是《郭大刀》的作者,因為了解,所以用心。

介紹中,郭洪志提到了郭澄清連續兩次拒絕組織分房,主動選擇回到農村,回到熟悉的魯北平原,回到這片生他養他的沃土,奮筆疾書。

按照當下的思維,我們或許很難理解這種高風亮節,但在郭澄清身上是那么的自然,因為他骨子里并沒有把自己當成官員,更不想享受特權,他只想好好地寫書,好好地呈現心中的文字,反而是這片平原滋養了他,啟發了他,讓他寫出了一部部膾炙人口的作品。

回到郭澄清的老宅,現在這座宅子年久失修,外墻墻體大量脫落,屋里昏暗的燈光似乎和當年一樣。

在土炕邊緣,我仿佛看見郭澄清奮筆疾書,以對時代的強烈感知,描繪著心中的《大刀記》。

我了解到全書從寫作到出版都充滿艱辛,但對文學的熱愛和文人風骨支撐著郭澄清一路前行。也正是這種文人的驕傲,得以讓兩部《大刀記》面世,并在新時代不斷地重印。2019年,《大刀記》入選“新中國70年70部長篇小說典藏”。

在人生最得意的時候回歸鄉土,我冒昧地揣測,他不想讓外在的光環和日常瑣事打擾平靜的內心,更不想浪費有限的生命,所以,他毅然決然回歸,在這個小村里不舍晝夜。即便在生病的時候,他依然靠著頑強的毅力,揮灑著內心的驕傲,一行行流淌的文字就是對生命最好的致敬。

作為80后,我會仔細地去品讀《大刀記》,去觸摸歷史的印記,走進郭澄清的文學世界。

曹丕曾說過一段話:“生有七尺之形,死唯一棺之土,唯立德揚名,可以不朽。”《大刀記》定會不朽,唯文字可以不朽。

新聞線索報料通道:應用市場下載“齊魯壹點”APP,或搜索微信小程序“齊魯壹點”,全省600位記者在線等你來報料!