120年前,諾貝爾物理學獎頒給了一對夫婦與他們的好友,以表彰他們對放射性現象研究做出的巨大貢獻。于是,第一位獲得諾貝爾獎的女性誕生了,她的名字叫瑪麗·居里——我們耳熟能詳的居里夫人。1911年,她又獲得諾貝爾化學獎,居里夫人因此成為首位兩獲諾貝爾獎的女性。

提到居里夫人,我們腦海中立刻會浮現出名人肖像畫中那張嚴肅端莊的面龐。今天我們不妨先把這位偉大科學家的“夫人”身份放在一旁,聽一聽瑪麗女士的故事。

年輕時的瑪麗·居里

獲諾獎的“夫人”和“主婦”們

“女孩子讀書沒用”的聲音,對瑪麗而言早已是家常便飯。雖然瑪麗生于教師家庭,家人在教育方面為她提供了最大的支持,但是社會上的教育不公還是給了瑪麗重重一擊。

由于性別的原因,瑪麗被波蘭的正規高等院校拒之門外,之后歷經波折,她才來到巴黎求學。就在她獲得了索邦大學的數學和物理學雙學位,準備回到祖國的高校繼續從事科研工作時,再次因為同樣原因吃了閉門羹。然而,即便瑪麗留在法國也沒有一路順遂,她直到獲得諾獎,才擁有了一個正式職位;丈夫去世之后,她才成為了索邦大學首位女教授。

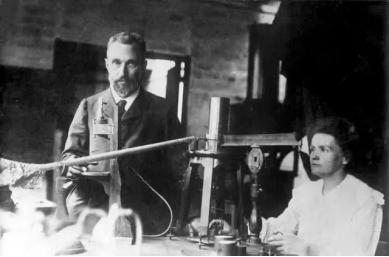

瑪麗·居里與丈夫皮埃爾·居里

在20世紀的科學研究領域,僅有10位女性獲得過諾貝爾獎,居里夫人的經歷是這些女性的一個縮影。她們中的大部分人都無法獲得與其能力相匹配的科研條件,直到獲獎后才開始擁有一份穩定的正式工作,更有甚者,在媒體報道其獲獎消息時,都僅被稱為“牛津主婦”“三個孩子的母親”(結晶學家多蘿西·克勞福特·霍奇金)。

生活越是艱難,瑪麗的成功就愈加珍貴,我們對她也更加好奇。僅僅是她醉心科研的故事,或是她淡泊名利的傳說,都無法將這位傳奇女性的形象塑造得更加飽滿。

然而就在重讀《居里夫人的故事》時會發現,正是那些溫暖的細節之處,令人一再動容。

她的故事關于成功,更關于愛

除去瑪麗那努力而富有天賦的科學家形象外,她還有諸多身份:妹妹、女兒、母親……

自己都只有十幾歲,卻為姐姐的未來計劃,鼓勵姐姐出國繼續接受教育,并且為此暫時擱置自己的夢想去賺錢供姐姐讀書。

終于,當瑪麗也等來讀書的機會時,她卻開始猶豫是否應該遠赴他鄉求學,只因放不下家中年邁的父親。

大女兒出生后,在實驗室工作的她會突然心里一驚,扔下實驗報告去確認孩子的安危。

丈夫皮埃爾·居里、大女兒伊雷娜和瑪麗·居里

瑪麗身上散發出的愛從來都是真實而具體的。

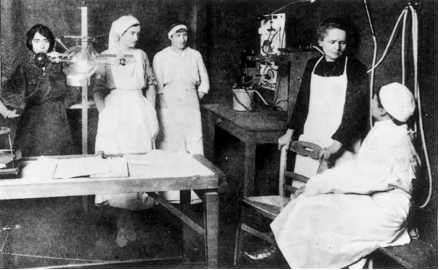

同時,她的責任感和愛不僅限于家庭關系之間,更延展到了社會關系中。瑪麗會捐贈出大部分獎金,給周圍的人買禮物,提高研究室成員薪水。她堅信鐳是屬于全人類的財富,因而拒絕申請專利,無償公布鐳的提煉方式。在戰爭到來之際,她親身奔赴戰場,制造出X射線車,培養技術人才,拯救了成千上萬的傷員。

站在人類角度思考的她是“博愛”的,并且“大而不空”。

戰爭中的瑪麗·居里與醫護人員

像“鐵人”一樣工作的瑪麗,在生活中卻是柔軟的,這兩點看似背道而馳,流淌在底層的信仰卻是一致的。

因為對家人、科學、人類的純粹的愛,她才能一次次超越自我。所以,她的成功根植于對世界的愛,而并非簡單的實現“小我”。

電影《放射性物質》(2019)劇照

瑪麗最終以女性的身份,成了一位改變世界的人。她務實而理想,柔軟且堅硬,用愛的邏輯向不公的環境宣戰。

正如愛因斯坦所評價的那樣:她的堅強,她的意志的純潔,她的律己之嚴,她的客觀,她的公正不阿的判斷——所有這一切都難得地集中在一個人的身上。

雖然瑪麗·居里的人生是不可復制的,但是她的故事揭示了女性在社會中面對的種種挑戰,并將永遠鼓舞著每一個人。

想要了解更多關于居里夫人更多的故事,不妨讀一讀《居里夫人的故事》,這是一本英國卡內基獎獲獎作品。在這本書里,她的童年故事會讓我們認識一個早慧可愛的小女孩,她曲折的人生經歷會讓我們從中獲得力量,而有趣易懂的科學知識則讓我們知道科學和生活的距離并不遙遠。

部分圖片來自網絡