寫論文、做翻譯、編代碼、出方案……最近,ChatGPT猶如平地起春雷,在短時間內火遍全網。截至今年1月末,僅上線2個月累計月活用戶突破1億人次。ChatGPT是美國人工智能研究實驗室OpenAI開發的一種全新聊天機器人模型,它能夠通過學習和理解人類的語言來進行對話,還能根據聊天的上下文進行互動,并協助人類完成一系列任務。

面對ChatGPT的火熱,其所引領的人工智能領域,或將成為2023年全球各大科技公司競相追逐的熱門新賽道,成為各大高校學科布局的“必爭之地”。

人工智能專業有多火?

人工智能的快速發展是深刻改變人類生活的重要戰略機遇,中國正在利用人工智能來建立發展優勢,加快創新步伐。

2017年,“人工智能”首次寫入政府工作報告,培育壯大新興產業、改造提升傳統產業成為行業所趨,亦為高校人才培養重點。

2018年,教育部發布《高等學校人工智能創新行動計劃》,引導高等學校瞄準世界科技前沿,不斷提高人工智能領域科技創新、人才培養和國際合作交流等能力,為我國新一代人工智能發展提供戰略支撐。同年,人工智能專業被列入新本科專業名單,同濟大學、北京交通大學、天津大學、廈門大學、山東大學、北京航空航天大學、吉林大學等35所高校成為獲批人工智能專業的首批高校,開始迎來大發展。隨后人工智能專業成爆款,眾多高校紛紛入局,連續三年位列新增備案專業數第一。

人工智能專業雖然2018年才被正式列入本科專業目錄,看上去是個年輕的專業,其實不然。此前,國內多所重點大學,將其作為計算機科學、信息科學的研究方向開展了長期的研究,已經具備很豐富的研究經歷。

北京大學是中國最早開展人工智能研究的大學之一,1988年成立了人工智能領域最早的國家重點實驗室之一,2002年創辦了中國第一個智能科學系,2007年最早建成本、碩、博完整的培養體系;創立于2005年的清華學堂計算機科學實驗班(姚班)已建成計算機科學和人工智能領域的人才培養高地;中國科學院大學人工智能學院,是我國人工智能技術領域首個全面開展教學和科研工作的新型學院。

中國高校人工智能哪家強

高校作為人才培養的主陣地,毅然扛起AI大旗:研究AI技術、培養AI人才、儲備AI力量,努力為國家新一代人工智能發展計劃,做出卓越的貢獻。在2022軟科中國大學專業排名中,南京大學、西安電子科技大學、清華大學、哈爾濱工業大學和北京大學名列人工智能專業前五,可謂是人工智能專業的領頭高校。

作為國內第一家成立人工智能學院的C9高校,南京大學人工智能學院由我國首位國際人工智能學會會士周志華教授親自掛帥,以其為首的科研團隊,研究成果榮獲2020年度國家自然科學二等獎;2019年,學院率先出版發布了國內首個專業教育培養體系——《南京大學人工智能本科專業教育培養體系》,成為兄弟院校建設人工智能專業的參考范本;同樣在2019年,人工智能專業入選首批教育部“雙萬計劃”國家級一流本科專業……一流的專業實力,奠定了南京大學人工智能教育全國領跑的地位。

更早開始發力人工智能的西安電子科技大學,構建了“國際化+西電特色”本碩博一體化人才培養、“高水平平臺+高層次人才”服務人才培養的育人體系,已有百余名校友成長為我國人工智能領域學術界和工業界的領軍人物。截至目前,西電是全國唯一一所智能科學與技術專業及人工智能專業雙雙入選國家級一流本科專業建設點的高校。

在計算機學科有六十余年底蘊的哈爾濱工業大學,其開展人工智能方面的研究,幾乎與世界人工智能研究同時起步,學校始終秉承“大項目大工程育人”,承擔國家重大科技工程30余項。依托支撐的強大研究團隊和教師隊伍,學校的人工智能專業在2021年被黑龍江省教育廳批準為省級一流專業建設點。此外,哈爾濱工業大學還成立了人工智能研究院,發力“人工智能+“領域,為哈工大多方面探索人工智能注入新力量。

“熱門專業”背后的挑戰

雖然人工智能已經成為目前炙手可熱的專業之一,但在“大熱”的背后,同樣也隱藏著些許挑戰。

2020年1月,教育部、國家發展改革委、財政部聯合印發《關于“雙一流”建設高校促進學科融合 加快人工智能領域研究生培養的若干意見》的通知,以推動“雙一流”建設高校著力構建趕超世界先進水平的人工智能人才培養體系,大力培養具有發展潛力的人工智能領軍人才。這從側面說明了我國在人工智能領域的發展速度,以及由此帶來的對人工智能領域技術人才的需求。

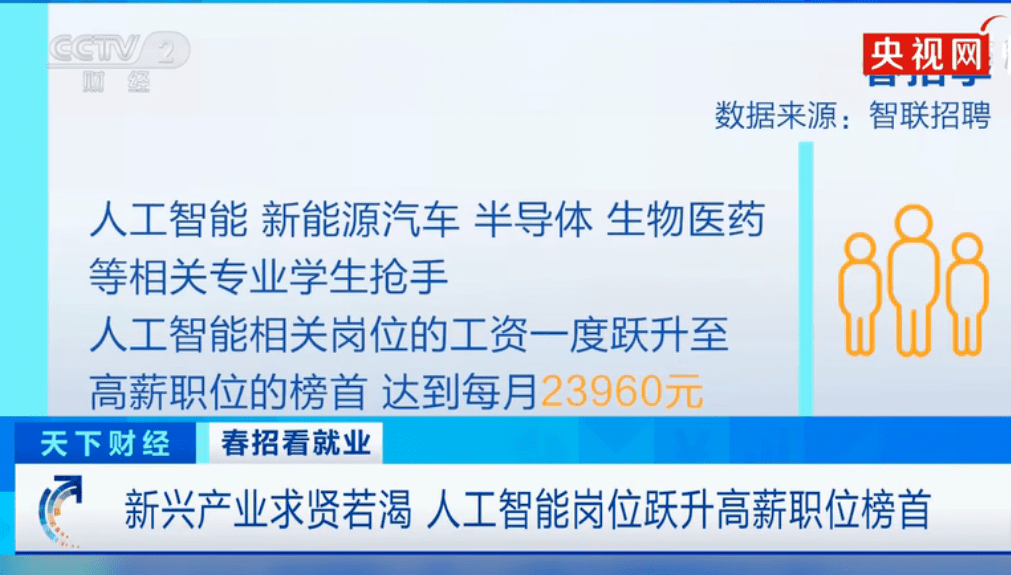

從該專業的薪酬來看,根據《2021人工智能人才報告》顯示,2021年人工智能行業校招薪酬增幅巨大,以人才缺口較大的算法工程師崗位為例,校招的平均薪酬高達21700元,較2020年校招增長7700元,增幅高達56%。

在人工智能的風口下,一面是市場需求下的“高薪”,而另一面則是當前人工智能專業人才仍然存在較大缺口。根據國家工業信息安全發展研究中心發布的《2020人工智能與制造業融合發展白皮書》指出,據測算,我國人工智能人才目前缺口超過500萬,國內的供求比例為1:10,供需比例嚴重失衡,并且在高度跨學科復合型人才的標準下,人才短缺將會長期存在。

由于人工智能的技術門檻較高,人才培養周期較長,加之AI人才培養還處于起步階段,在應用型人才培養力度、教育基礎方面都有所欠缺,課程內容設計和實踐能力鍛煉與市場對應用型人才的需求差距較大。相對于社會對人工智能人才的巨大需求,現有的人工智能人才培養“輸出”能力有限。

不過對于一個新興專業來說,經歷起步困難,再通過不斷變化和延伸,直到與其他專業融合,形成自己的特色是必然之路。上海交通大學校長林忠欽曾表示:“未來,學校里將有更多專業或方向能夠體現智能的特色,比如上交大的船舶專業、船海工程專業,過去是以力學為基礎,隨著時代的發展,現在船舶工程專業有一個大的方向就是智能化。”林校長的一席話也點明了,人工智能專業將往學科交叉方向繼續發展,人才也將向復合型轉化。

高校作為發展人工智能的重要陣地,應結合自身辦學特色和學科優勢,切實抓住發展人工智能的良好契機,爭取在人才培養、科技創新、社會服務和國際交流合作等方面有所作為,以加快推進我國人工智能的高質量發展。

而對于想投身于人工智能浪潮的年輕人,復旦大學原校長許寧生有這樣一句寄語:“核心還是要自愿加入,不能被卷入。