本文授權轉載自“南風窗”(ID:SouthReviews),點擊上方關注。

原標題 | 白玉蘭獎,張頌文為何不被提名

作者 | 邢初

編輯 | 吳擎

排版 | 劉亦琛

張頌文錯失白玉蘭,初是遺憾。緊接著被曝出,劇組壓根沒為張頌文競逐“最佳男主角”單元報名。

與此同時,張譯則憑借“安欣”一角,入圍“最佳男主角”。

這讓一撥觀眾的情緒,從遺憾演化成忿忿不平。

張譯與張頌文,兩人同樣在《狂飆》中貢獻了教科書級別的演技,但卻在獎項提名面前出現了待遇落差。

與提名情況相反的是,大部分觀眾認為,相比正派警察安欣的角色吸引力,反派黑老大高啟強更打動自己。

白玉蘭獎最佳男主角提名名單

作為近年來最受歡迎的“反派”,高啟強的角色完整度、人格厚度與情感重量,都是不少同類題材里臉譜化的反派所不能及的。

“一個迷人的黑老大”,頗有種致敬經典黑幫片《教父》的意味。從戲劇技術層面來說,《狂飆》里不少情節也確實能找到《教父》的影子:著重描述反派的內心世界與個人情感,抽象的“惡”,與殘酷的生存環境、個人的經歷與情感互相交織,在人性層面讓其走進觀眾內心。

由是,諸如“反派是否不能拿獎?”等爭議,及后續白玉蘭相關采訪對此的否定,仍然再次帶動了對“反派”角色藝術地位和價值的后續討論,也推動著對影視作品如何呈“惡”的關注高漲。

曾幾何時,國產劇里的所謂“反派”,常常連累著演員讓人“恨之入骨”。

比如因扮演容嬤嬤而被公交車拒載的老戲骨李明啟,比如《甄嬛傳》里陷害姐妹的安陵容,比如在《我的前半生》里演了小三后被罵得不得不關閉微博評論區的吳越,比如《三十而已》里和已婚男共吃冰淇淋的林有有。

而近年來,越來越多“迷人的反派”浮出水面。

除了《狂飆》里的高啟強,還比如早年警匪劇《征服》里孫紅雷扮演的黑道大哥劉華強,包括韓劇《黑暗榮耀》里冷峻狠厲的復仇者文東恩……對于他們的討論,也逐漸去“二元”化,開始趨于復雜和多面。

或許首先得明確:張頌文的熱度半年來居高不下,絕不僅僅是高啟強的角色后勁使然。

《狂飆》劇照

戲外,演員張頌文呈現出來的“正派”人格魅力、他的溫厚與真誠、被蹉跎的前半生經歷與初心不變的藝術追求、與角色的高度完整性等,共同筑成了人們對他的喜愛與期待。

從“高啟強”到“張頌文”,曲折的人設大轉身,本身如《狂飆》“彩蛋”一樣精彩。

而早在“白玉蘭”的兩個月前,張頌文在一條微博里回復網友:“(不論)什么獎都是一種肯定,我都會珍惜。但我內心有自己追求的目標,這個目標可能不是獎,而是你們永遠記得那些我塑造過的角色。”

《狂飆》初期,隨著高啟強變得越來越迷人,不少觀眾產生了負罪感。

各式影評與社交平臺上,你總能看到類似這樣的“懺悔”和“自證”:我只是喜歡戲劇里的角色,如果現實中有一個高啟強,我是一定會遠離并唾棄的。

對應地,也有一部分認為,喜愛反派甚至視其為偶像,是萬萬不可接受的,是價值觀的誤導與道德的淪喪。

其實兩類聲音本質上并不矛盾,只是立場維度的不同。

每一個有血有肉的角色,不論好壞、主次,職業編劇在創作時往往要為其寫下劇情里不需要的冗長人物小傳,包含童年、成長、家庭與重要經歷等,以輔佐其性格的形成與行為的邏輯解釋,也為了讓人物在情節的枝頭站得住腳。

高啟強這號角色更復雜一些,他不是所謂“爽劇”里打怪升級、單純讓觀眾“爽”的主角,也不是單一的復仇類主人公。

他人生每一階段的核心主題與行為動力都不同。比如,在經受屈辱與貧窮的階段,沒能經受住誘惑,而后續則是受權力迷惑之后的變質。

《狂飆》劇照

但不論在哪個階段,他身上始終具有一個不可撼動的情感內核——為了至親家人。

干凈壞事卻偏偏對愛情、親情忠貞不渝,這種強烈的沖突與反差,往冷酷無情里摻入一抹濃烈的溫情,是不少討人喜歡的反派成立且長存的關鍵。

就像《這個殺手不太冷》里猛漢柔情的殺手,包括《鋼琴家》里那個發自內心熱愛藝術的德國軍官。

在畸變、殘酷的外界環境下,他們內心的溫柔底色被長期壓抑,這層悲劇性帶來的戲劇張力,遠遠超過二元的道德標尺。

高啟強的悲劇性,則更具有一分中式美學意味。

最初,他為了家人走上不歸路,接著籠絡人心,化敵為友,也都是靠著內心那點溫情和道義。

隨著他在罪惡與野蠻的道路上一路狂飆,殘酷的事變接踵而至,內心世界逐漸失控……

最后,被老默的女兒推到陌路,何嘗不也是因為溫情和道義的淪喪導致了注定的悲劇?這里面有一種情與義的因果報應邏輯。

也可以說,打一開始,人們喜歡高啟強,不是喜歡他的狠,也不是所謂的爽劇代入感,而是樸素而實誠地,被其內心深處的情感道義所打動。

從“因”到“果”,從第一集到最后一集,高啟強身上發生的所有轉變和成長,幾乎集集有變化,人生每一階段的心態與掙扎、困境與情感轉變,不多一分,不少一寸,讓壞人先成為“人”。

就像透明敞開的后廚,讓觀眾看得清清楚楚明明白白,一個余味無窮的角色是如何煉成的。

《狂飆》劇照

從這個角度看,不論是好人變壞,還是壞人變好,都是塑造人物豐富性和故事厚度的殺手锏。一個作惡多端的人改邪歸正后,經受的道德碰撞與過往價值觀的殘余,同樣能營造出十足的烈度。

值得一提的是,不論是好人變壞還是壞人變好,迷人的反派角色往往都屬于非官方的權力上位者。要么本身是底層,要么是從底層步步往上爬,以反常規的方式坐上食物鏈頂端的“狼人”。

《狂飆》里,最惹人厭惡的“反派”不是高啟強,而是官場老虎趙立冬、王秘書和龔開疆等人。他們的“惡”,通過猶如大象踩死螞蟻一般輕松的絕對權力差距來實現的。

與高啟強這種黑化的“壞人”相比,無處不在的“趙立冬”們,更多屬于戲劇臉譜里的“小人”,是丑角。

小人和壞人,二者皆屬于反派,角色印象與藝術地位,卻歷來大不同。

時至如今,觀眾已經很少會用正派還是反派的“二元論”來判斷一個角色。這些角色能給人留下深刻印象和現實討論空間,都源于他們的人性真實與復雜性。比如《人民的名義》中的祁同偉,《偽裝者》里的王天風,《無證之罪》里寧理飾演的李豐田,等等。

文藝作品里的所謂“正反派”,往往是以現實世界的道德法則劃分的價值象限。具有樂于助人、寬厚善良、積極上進、博愛溫柔等特質的,被視為“正派”,具有自私自利、心狠手辣、冷漠殘酷等特質的,則屬于反派。

祁同偉/圖源:《人民的名義》劇照

但不論在藝術還是現實中,絕對的正派和絕對的反派都難以存在。而絕對的反派更難被現實認知。

要么是漫威滅霸式的超英式反派,在他們自己的世界觀與價值體系里,一切行動都是合情合理的。

要么,被設計為精神疾病患者、非常人的存在。比如福爾摩斯的老對手,以犯罪本身為樂的莫里亞蒂;比如蝙蝠俠里的小丑,把破壞作為畢生事業和理想,專為反抗主流價值而存在,是一個絕路上的罪惡行為藝術家。

而即便是吃人狂魔漢尼拔,編劇也為其創造了一個悲慘、扭曲心性的童年,以豐富人物的層次與立體度。

《漢尼拔 第三季》劇照

只不過,在我們小時候看過的影視作品里,絕對的好人常常作為主角,加上童年價值觀和認知體系的不完善,導致很長一段時間內,我們對“正反派”的區分都非常簡單粗暴——與主角做對的就是反派,是壞人。

不論是《西游記》《水滸傳》等名著里疾惡如仇、替天行道的主角們,還是瓊瑤、偶像劇里滿懷真善美的年輕男女,要么厲害得不真實,要么善良得不真實,人生路上處處是勝利,生活中樣樣可原諒。

但在記住這些圣人主角的同時,我們也記住了《小魚兒與花無缺》里為愛癡狂的蛇蝎美人江玉燕,記住了《仙劍奇俠傳》里磊落敞亮、對愛癡情的大魔頭重樓,再往后到10年代,國產劇進入新紀元,《甄嬛傳》里嬌縱跋扈的華妃至今還有人夸。

大多數“帶感”的反派都有一個共性——他們我行我素,干壞事干得磊落大方,殺伐決斷。他們不屑于正統世界的道德法則,但同時也不屑于利用正派的秩序來為自己謀利。內心的惡之來源,要么是復仇,要么是巨大的利益,要么是天生壞種,以破壞和毀滅為樂。

此時,他們依循的生存法則更像是一種原始、血性的江湖秩序。所謂江湖,一個充斥著血雨腥風、以暴制暴的叢林世界,在這個世界里,主角不可能“干凈”“純良”,但生殺予奪大都有著明確的來源,而且都是敞亮的、不遮不掩的惡。

尤其是在涉及不公、特權、欺凌等情狀時,一個內心能量被釋放出來的人,未必就是“壞人”,而一個歷經悲慘與凌辱卻依然積極向善的角色,反而虛假得驚悚。

電影界有個極致的代表人物,《電鋸驚魂》系列里的豎鋸。一個生命將至終點的老頭,用自己的殘暴方式,讓行不義之事而未得到法律懲處的人紛紛付出血與肉的代價。

《電鋸驚魂8:豎鋸》劇照

而縱觀幾十年來的文藝作品里,似乎從未有一個小肚雞腸、兩面三刀的“反派”被人們銘記甚至喜愛。

那些嗜好蠅頭小利、貪生怕死的小人,多以寄居強者作為人生目標。這類角色也往往被塑造成戰爭片里的叛徒、影視劇里的小三、封建時代的奴顏媚骨,等等。他們亦惹人厭惡,但永遠不可能讓觀眾產生深處的情感震動。

扎針的容嬤嬤、揮拳向妻子的安家和,這些靠演技給一代人留下童年陰影的反派,大多將暴力施向更弱者,既是“壞人”,也是“小人”。

從這個維度看,高啟強是帶著一點“小人”性質的“壞人”。

他的“小人做派”,在劇中主要體現在兩處情節:一是為了搶奪莽村項目謀害無辜工人李青的父親李順;二是為了權力和保護傘將真正的道義君子譚思言殺害。

高啟強“變壞”的部分被給予了太多扎實的描寫和鋪墊,這些令人咬牙切齒的“小人”情節,讓觀眾對人物動機有更深刻的體會。

而在情感層面大幅度讓位給了他對家人的責任與深愛,且后者是他所作一切的動力,盡管手段并不合法,也是更貼近普通人的生活要素和感情抉擇。

因此,觀眾自然就更容易代入到高啟強的角色中,由此影響了對角色的評判權。

英國作家福斯特在文學批評集《小說面面觀》里,將人物分為“扁形人物”和“圓形人物”兩種類型。

“扁形人物”又稱“類型性人物”或“漫畫式人物”,即可以被幾個有限形容詞高度概括的人物;“圓形人物”,則承載著更深層次的人性嬗變和命運曲線,他們可以成為時代的一粒沙,一頁注腳,挑起觀眾對社會、環境的審視。

當觀眾們開始用“圓形”“扁平”去區分角色,而非情緒至上的“好”與“壞”,甚至因此反過來推動創作的立體和豐富,影視作品就越是能貼近真正的文學與藝術,越能為我們生活的真實世界扮演鏡面,提供養分。

在構成人物吸引力的諸多要素里,真實性,首先在感性層面起作用,是居于理性道德價值之上的。

現實世界里,沒有人的心是透明玻璃做的,總有陽光找不到的角落,總有肉眼看不見的隱秘罅隙。那里未必藏污納垢,但鮮少能完全抹除人性的基本弱點,比如虛榮,自私,怯懦,等等。

另一個參考維度,是我們開始重新審視一些曾被釘在“反派墻”上的著名角色。

那些小時候讓我們感到厭惡、恐懼的所謂反派角色,時隔多年后再看,發現“平冤昭雪”了。

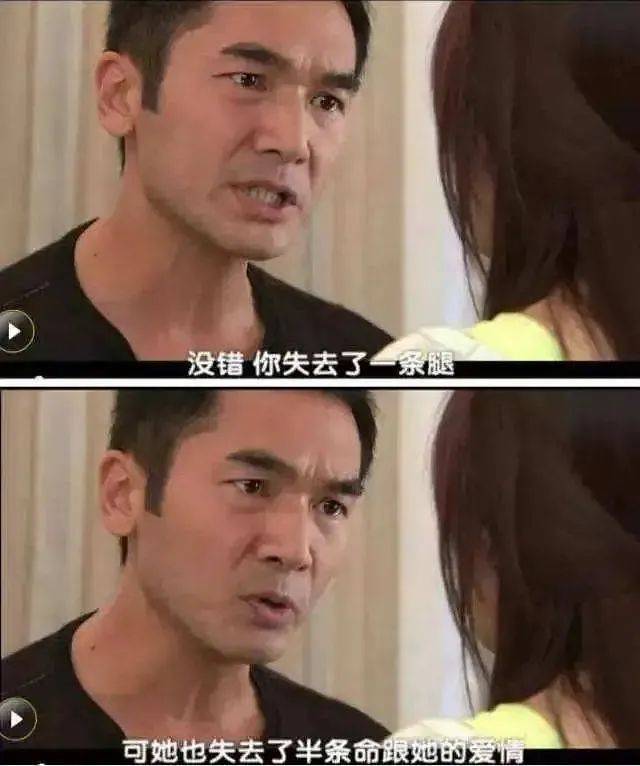

比如瓊瑤劇《又見一簾幽夢》里,因男友出軌導致車禍最終截肢的姐姐綠萍,她的歇斯底里,她的仇恨與憤怒,在當年的我們看來簡直是惡魔。

但如今看來,真正可怕的,是劇中傳遞的“愛情大過生命”的價值觀。

《又見一簾幽夢》劇照

又如《情深深雨蒙蒙》里傲慢刻薄的雪姨。帶著新時代的視角回看劇情,作為上海軍官的其中一個老婆,雪姨看似咄咄逼人的言語背后,其實藏著太多幼稚的“正派主角”們所看不見的人間真實。

對這些角色的反思,也滿足了觀眾童年時代被壓抑許久的叛逆自我,且觸碰到了長期未曾得到解答的困惑:究竟什么是惡,什么是善?

被設定為主角的人,做一切都是真與善的嗎?

從幻想里走出來,直面和索求真實的人性,摒除二元價值觀,不是“反派”的勝利,而是這屆觀眾的勝利。

回到這次爭議中心的“白玉蘭”,與獎杯擦肩而過的高啟強,被人們期待也好,同情也罷,也許真正的后勁兒在于:時隔半年后,當人們再想起張頌文,發現他已經離“黑道大佬”老遠,回到了復雜而生動的真實生活里。

張頌文生活照/圖源:@張頌文 微博

今年五月,有人給張頌文的微博留言:“希望老師身邊從此以后不再有壞人。”

張頌文回復道:“所有的壞人都不會覺得自己有問題的,他們只會從別人身上找出問題,不值得為了糾正別人浪費時間,希望大家都把時間放在過好自己的日子上。”

文中配圖部分來源于網絡

關注它,能讓你聽到更多真話,

多一分對世界的理解。

· 一 周 熱 點 回 顧 ·

需要“真實”的勝利↓↓↓