太生氣了,太糟糕了。

這是我在看到“那個為愛減肥的少女走了”熱搜時的第一感受。

一個15歲女生患上了嚴重神經性厭食癥,最后因重度營養不良而不幸離世。

她得的明明是一種死亡率高達5%-15%的疾病,卻在輿論場上變成了輕飄飄的“為愛減肥”?

熱搜之下,大眾的誤解更是洶涌而來。

有說她“戀愛腦”的,說她跟風畸形白瘦幼審美的。

但剝除一切偏見,這其實是一個少女被疾病吞噬的故事。

更可悲的是直到生命走到盡頭,依然沒人知道,那個吞噬她的根源究竟是什么。

01

她不是作,

而是病了

一個身體健康的15歲女孩,怎么能把自己餓到生命垂危?

很多看過小玲 (化名)故事的人,都有這個疑問。

小玲的案例出自最近一檔兒科醫生主題的紀錄片。她被轉送到這家醫院的時候已經失去意識,只能靠呼吸機來維持生命體征。

1米65的身高,體重去掉水腫后只剩下四十斤出頭,是真正的皮包骨頭。

這樣的體重即使在最苛刻的節食減肥圈,都已經是瘦到嚇人的程度。

所以也能理解很多網友的困惑:

“人又不可能一下子瘦成這樣,一開始發現跡象的時候,吃東西不就行了嗎?

“四十斤還要更瘦,這不是審美畸形是什么?”

從小玲父母的敘述中,也能看出他們一度把女兒的病情想得過于簡單。

開始小玲要減肥,爸爸想的是“愛漂亮減一減也沒什么,餓了自然就會吃的”。

后來發現孩子瘦的厲害,夫妻倆帶她去醫院,很快就確診了神經性厭食癥。

也一度計劃把小玲送去精神病專科醫院,但因為當時她的體重過輕,最后還是回到了綜合醫院先解決身體的毛病。

之后小玲就一直在住院、身體好轉出院、自行停藥、體重下降再次住院的怪圈里循環。

吃的卻是越來越少:從菜不放油,到不吃主食,再到每天幾乎只喝水。

對醫院的抵觸情緒也越來越重。

會在被強制送去治療的路上跳車、在醫院用花灑砸頭。

換句話說,這個家庭的敵人早就不是青春期孩子的“過度愛美”“叛逆不懂事”。

而是隨時可能會失控的病魔。

神經性厭食癥作為一種進食障礙,區別于普通節食減肥的最重要一點,在于病人心中沒有所謂的“理想體重”。

外人困惑于“為什么會覺得皮包骨才好看”,就連小玲媽媽在病床前都忍不住說“你原來那么愛美,可看看現在變成了這樣”。

但對于厭食癥患者來說,追求目標已經不再是“美”,而變成了體重秤上下降的數字,以及控制數字帶來的掌控感。

有人談自己50斤時瘦到肋骨突出,鏡子里看著“不像人也不像鬼”。

但她一邊覺得自己難看又可憐,卻還是無法控制地拒絕吃飯、使勁跑步。

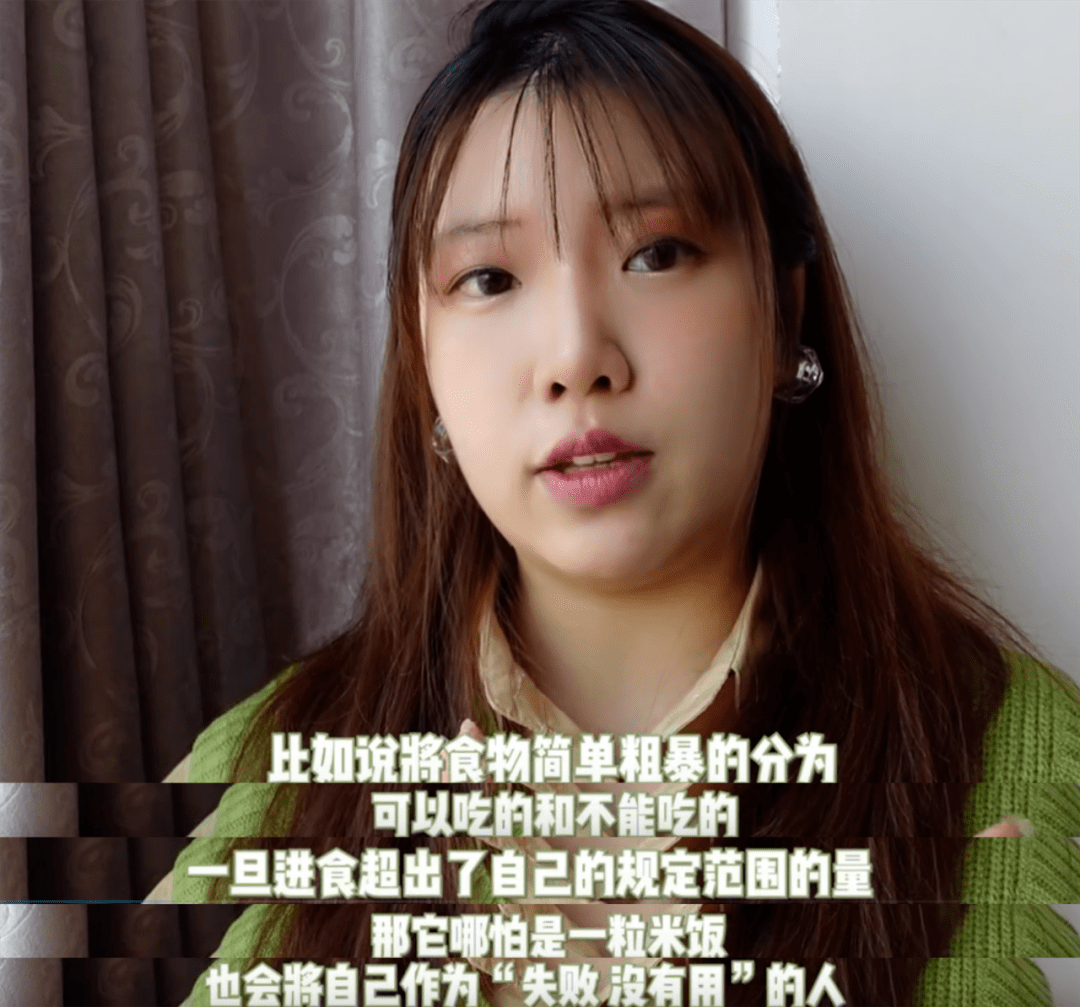

也有人一旦攝入了心中“規定”之外的熱量或者食物種類,就會產生無法控制的罪惡感;

覺得“這點事情都做不好,真的是個沒有用的人”。

@少女神婆婆

事實上,很多厭食癥病人都會在被醫生、家人強制要求進食的時候,存在抵觸行為。

也因此會被外界責怪“所有人都想讓你活,你卻偏偏想快點死”。

小玲就曾經說過自己好想快點到18歲,這樣就再也沒人管她,“想不吃就不吃”。

也有人在吃飯時陽奉陰違,偷偷把飯菜藏在口袋里、角落里。

但真實情況是,得了神經性厭食癥的人往往是夾在對生的渴望和對食物、體重增加的厭惡之間。

會為了讓媽媽開心而喝下半碗粥,卻又故意說碗臟了,讓媽媽把粥倒入另一個碗里,“這樣會有一些粥留在碗壁上,我就能少吃一點”。

02

“變瘦”是她們能抓住的

最后一根稻草

身材焦慮的人很多,減肥的人也很多,并非每個人最后都會變成神經性厭食癥。

這個病的臨床成因非常復雜,可能跟患者的下丘腦功能和染色體畸變有關;

父母有節食經歷或自身遭遇過創傷性事件的人,也更容易患病。

但病人們大多有著共同的心理特征:在體重和體型上賦予了過多的價值。

這當然是在“以瘦為美”的主流審美影響下,對身材的過分看重。

但同樣重要卻經常被忽略的是——除了體重外,她們往往找不到其他可以錨定自我、解除不安的事物。

@鹿鹿鹿鹿鹿呦

正因如此,神經性厭食癥的高發人群并非那些會把減肥掛嘴邊,每天比拼“A4腰”“鎖骨放硬幣的”20+辣妹。

而是12歲到18歲的青春期少女。

她們的身體迅速發育,生活中又充滿關于家庭、情感、前途的困惑。

就好像天上漂浮的熱氣球,當捆在籃子上的其他繩子都松松垮垮,體重就成了拼命也要抓住的那一根。

很多神經性厭食癥患者,到后面都被發現不止是簡單的身材焦慮。

而是試圖用控制體重的方式,控制生活。

韓綜《我金子般的孩子》曾經拍過一個拒食嚴重的女孩。只有10歲,甚至都還沒開始經歷青春期的脂肪增加、體型變化。

一開始專家完全看不出她厭食的來源。

經過幾次拜訪、聊天后才發現,她對小自己四歲的弟弟有很大敵意,“只希望能跟爸爸媽媽三個人永遠在一起。”

迷戀的不是瘦,而是拒絕吃飯后被全家人當作中心、被媽媽抱在懷里安慰的感覺。

曾被進食障礙糾纏6年的博主@少女神婆婆,也曾在科普視頻中提到;

很多神經性厭食癥的患者家庭都存在沖突多的情況,且沒有正常的解決途徑。

而孩子的厭食癥,往往在客觀上緩和了家庭矛盾。

換句話說,患者很可能是希望通過自己的病情,把家庭成員們重新“團結”起來。

即使是那些真正為了“漂亮”而落入厭食癥深淵的人,美對于她們也有著更深層的含義。

或者是為了擺脫在群體中的自卑,或者是為了獲得某種成績。

神經性厭食癥的另一個高發人群,就是對身材要求更加苛刻的行業:模特、主持人、藝考生……

令人恐懼的不是“變胖”,而是可能失去的機會。

有心理類自媒體采訪一個曾經歷厭食和暴食狀態的女孩,女孩小時候是當地小有名氣的童星。

后來她學芭蕾舞,發現自己因為體型不夠“完美”失去了很多發光的機會,于是開始“減肥”。

“當時對于我來說,變胖就意味著失去一切。”

“意味著失去舞臺劇的主角、舞臺上的C位,還有家人的愛。”

@曼朗mindfront

僅僅告訴她們“要吃飯”“不要被畸形審美綁架”是無濟于事的,內心的不安需要被填滿。

正如電影《骨瘦如柴》中,厭食癥治療機構里唯一的男患者,是一位腿部受傷、擔心自己再也無法登臺的芭蕾舞演員。

不吃東西、控制體重,只是在壓抑、失控的狀態下選擇的止痛藥。

每個人都有自己的“病根”,在內心的更深處等待發掘。

03

漫長的意志力戰爭

提到“神經性厭食癥”,人們想到的關鍵詞總是骨瘦如柴、營養不良、雙頰凹陷……

正如在小玲的新聞里,最讓人在意的細節也是她“24.8kg”的體重。

仿佛這群女孩的問題就只是“太瘦了”,只需要一次奇跡般的拯救——

在鬼門關繞上一圈,就怕了、懺悔了,可以像健康的人那樣大口吃飯、好好活下去了。

然而事實是,即便生理上脫離了危險,等待她們的依然是漫長的、痛苦的,需要全家上陣的戰爭。

幾年前國外曾有個厭食癥女孩,拍了個主題為“要媽媽決定我每天吃什么”的視頻。

媽媽端來的三餐中不乏黃油、巧克力醬這類高熱量的食物。每一樣都在打破女孩的“進食原則”,但她還是痛哭著吃完。

然而這并不意味著勝利,只不過是全家齊心協力又挺過了一天。

上文提到的博主@少女神婆婆 足足跟進食障礙抗爭了6年。

厭食最嚴重時瘦到56斤,頭發大把大把掉,在醫院被開了病危通知書。

到了2020年,鏡頭里的她看起來已經是個身材正常、精神旺盛的健康女生。

@少女神婆婆

但片尾字幕告訴我們,“看起來已經很健康”的她,依舊沒有完全克服進食障礙。

這幾年來,她先是跟自己對增重的恐懼搏斗;

內心控制感完全崩塌之后又開始暴食,“花生醬一罐一罐地喝。”

然后又幾乎用了全部的毅力,讓自己不要去催吐:“我不能一樣還沒戒掉,就再去戒另一樣。”

小玲的悲劇所能帶來的,當然應該有對社會中“以瘦為美”審美霸凌的反思。

它讓青春期的少女們在面對精神世界的動蕩時,抓起了一把會弄傷自己的刀。

但或許更重要的,是承認神經性厭食癥是一種嚴肅的、需要被重視的疾病。

而非用“減肥過頭了”“太愛美了”,掩改女孩們真實的焦慮與痛苦。

或者至少想想這個令人心碎的事實——在那個韓綜的結尾,不吃飯的10歲女孩終于吐露“希望媽媽多安慰我”的愿望,并擁抱了她的弟弟。

而小玲卻一直昏睡到了生命的盡頭。

她內心的不安、渴望來自何方,人們全都無從得知。

一個生病的少女離開了,留下的卻只有那句空洞而殘忍的“為愛減肥”。

· 一 周 熱 點 回 顧 ·

?