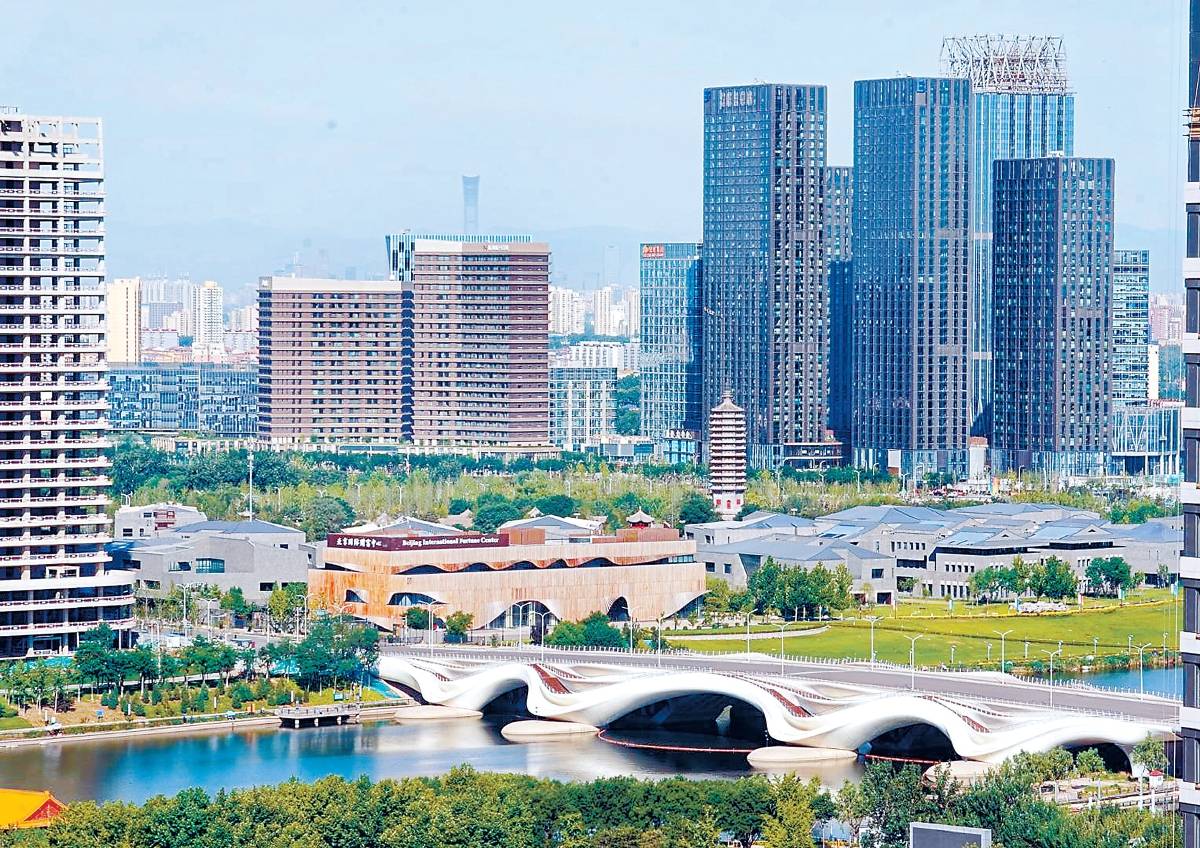

初秋的北京城市副中心,氣爽景明。登上大運河游船,十公里水路碧波蕩漾。沿途,燃燈塔、大光樓、三大建筑、綠心森林公園……古今交織,美不勝收。沿著這條玉帶,北京城詩意蜿蜒——

大運河畔,千載延綿,顆顆明珠,串聯成鏈;萬里長城,巍峨雄踞,創新保護,煥發生機;茫茫西山,滔滔永定,一帶山河,熔古鑄今……近年來,北京市在全國文化中心建設“一核一城三帶兩區”總體框架下,持續推進大運河文化帶、長城文化帶、西山永定河文化帶建設。三條文化帶上,更多文化遺產、現代地標“亮”出來,連接起千年古都的過去與未來。

古老的大運河畔,城市副中心拔節生長。方非攝

數讀北京三條文化帶

大運河文化帶以元明清時期的京杭大運河為保護重點,以元代白浮泉引水沿線、通惠河、壩河和白河(今北運河)為保護主線,全長82公里,橫跨昌平、海淀、西城、東城、朝陽、順義、通州7個區,包括5處世界文化遺產點段、10處全國重點文物保護單位、3處北京市文物保護單位。

長城文化帶約占北京市域面積的30%,總面積4929.29平方公里,穿越平谷、密云、懷柔、昌平、延慶、門頭溝6個區,貫穿北京北部生態涵養區。規劃范圍內具體分為長城資源、長城相關文化資源及自然資源三大類,共計2873處/片。其中,長城資源、長城相關文化資源等共計2833處/片;自然資源包含自然保護區、風景名勝區等7類,共計40片。

西山永定河文化帶覆蓋大興、房山、門頭溝、石景山、豐臺、海淀、昌平、延慶8個區。北京西山長約90公里、寬約60公里,面積約3000平方公里,約占全市面積的17%;永定河北京段全長170公里,流域面積3105平方公里,占全市面積的18.9%。

運河畫卷 生生不息

站在城市副中心北運河北關分洪樞紐上,放眼望去,溫榆河、通惠河、小中河、運潮減河、北運河“五河交匯”的美景盡收眼底。

“這里就是京杭大運河的北起點。”指著寬闊的水面,與運河打了一輩子交道的北京市北運河管理處高級工程師白文榮說,以前這是條黑臭河,“蛤蟆跳水里,都得憋口氣”。近年來,治污、植綠、清理違建,打出運河治理“組合拳”;雨水、再生水、生態補水,讓運河重新蕩漾清波。“現如今,這兒是綠色生態帶,有30多種水生植物、200多種鳥,卷羽鵜鶘、黑鸛等稀客都變得常見了。”

北運河北關分洪樞紐西岸,一座重檐疊角、雕梁畫棟的雄偉建筑巍峨聳立。這便是有著“潞河第一觀”之稱的大光樓。大光樓臨河而建,視野開闊,清朝乾隆皇帝前往東陵祭祖,途經通州曾在此登樓小憩,觀景吟詩。但1900年八國聯軍入侵通州,大光樓焚毀,從此不復存在。

“100多年后,水務部門與文物專家共同努力,在原址附近復建了大光樓。”北運河管理處北關管理所所長沙洪利說,在保障新北關攔河閘生產管理用房功能的同時,還實現了對大運河文化的保護、傳承和利用。

大光樓西側不遠處,一座古塔周身遍布精美磚雕,2248枚銅鈴高懸塔上。“云光水色潞河秋,滿徑槐花感舊游。無恙蒲帆新雨后,一支塔影認通州。”清代詩人王維珍《古塔凌云》中的“一支塔影”,說的便是大運河北端這一標志——燃燈塔。

“古時候沒有導航,從南方到北京的漕運要經歷半年之久,凡是從大運河北上京城的船只,只要看到燃燈塔,就知道到了京城的東大門通州。”通州區文旅局大運河文史專家任德永說,時光流轉,如今燃燈塔已成為運河文化的象征,以塔為核心,通州文廟、紫清宮、佑勝教寺等建筑環繞,形成了“三廟一塔”景區。

燃燈塔與周邊建筑群經過修繕、環境提升,得到整體修復。站在運河邊回望,拱形的新北關攔河閘(橋)、雄偉的大光樓、古樸的燃燈塔,與四周現代化建筑物渾然一體,彰顯出大運河文化的開放和包容。

眼下,城市綠心森林公園西北部,城市副中心三大建筑——“文化糧倉”“森林書苑”“運河之舟”浮現在濃綠的樹蔭之上。北京城市圖書館、北京藝術中心、北京大運河博物館三大建筑進入工程全面收尾階段,預計9月底竣工驗收。最快今年底,三大建筑將開門迎客,作為展示京城發展的生動窗口,成為大運河文化帶上一串閃耀的明珠,為全國文化中心建設添彩。

大運河,宛若一條時光軸,串聯起一處處歷史遺存和現代都市風光。從小在運河邊長大的“大運講述人”李立軍,將這些美景都拍到了視頻里,向國內外網友展現運河的變化。他說:“我想把生生不息的運河故事,講給更多人聽。”

壯美長城 傳承發展

萬里長城氣魄雄偉,是世界上最偉大的工程之一。

北京的崇山峻嶺間,綿延著520.77公里的長城,是全國保存最完好、價值最突出、工程最復雜、文化最豐富的段落。

位于密云區的古北口是萬里長城的一個關口。古北口長城以“險、密、奇、巧、全”聞名于世,包括司馬臺、五里坨、蟠龍山、臥虎山、北齊五個城段,墻體總長度30.1公里,北齊段與明代長城部分疊壓并存,工藝價值極高。

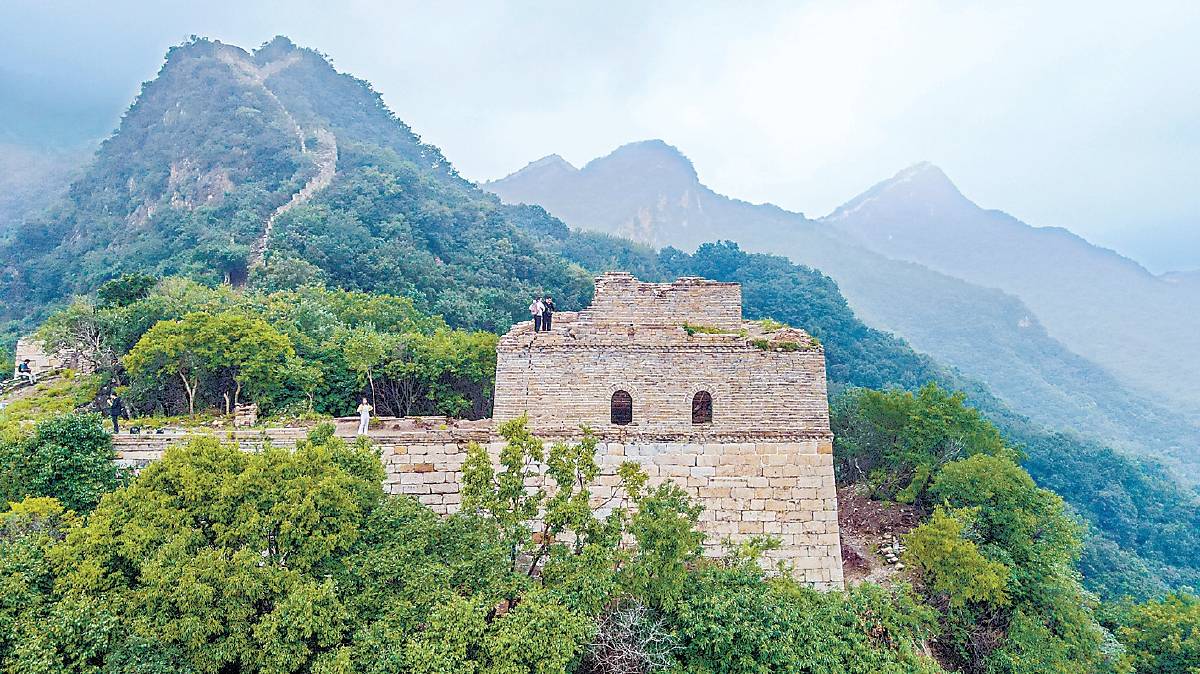

研究性修繕后的箭扣長城142號敵臺“將軍守關”。 武亦彬攝

站在古北口放眼望去,蟠龍山上明長城巍峨蜿蜒,這段長城以保持歷史原貌著稱,將軍樓和二十四眼樓是其精華所在。近年來,古北口鎮通過搶險加固敵樓,整治長城步道,構建旅游標識系統等措施,保護長城遺產。

“古北口長城蟠龍山段低矮,易攻難守,是自古以來發生戰爭最多的長城段,有記載的共有138次。”古北口鎮工作人員李俊臣介紹,1933年3月到5月,這里爆發了“長城抗戰”,打響了北京地區抗日戰爭的第一槍。

登上蟠龍山長城,可以看到,將軍樓頂部的垛口完全被炮火擊毀;在西門口墻上,有文字磚寫有“萬歷五年墻子路營造”字樣,為當年記錄的建樓時間;在樓內城磚上,還留著當年侵華日軍攻占后刻的漢字,是日寇侵華罪行的鐵證。

飽經滄桑的古北口鎮已經華麗轉型。為紀念中國人民抗日戰爭勝利,古北口長城腳下的古北口村重修了北門城樓,將古民居改造成歷史文化館,打造古北口長城抗戰紀念館,并在侵華日軍受降地舊址建設勝利廣場。

依托長城文化帶和長城國家文化公園建設,2020年起,古北口鎮結合區域資源先后打造了“勝利之路”“國歌長城”“壯美山河”三條長城文化探訪主題路線。沿著“勝利之路”,古北口鎮副鎮長陳如細細解讀:該路線串聯起古御道景區、古北口七勇士紀念碑、蟠龍山長城文化體驗園、將軍樓、二十四眼樓等點位,濃縮了古北口的長城抗戰文化、紅色文化、古鎮文化。

進入9月,來古北口鎮的游客越來越多,陳如和同事們心里樂開了花:“未來,我們還將利用現代科技手段延伸長城文化,系統講述歷史典故和抗戰故事,助力中小學開展研學活動;依托古鎮,打造傳統商業古街,再現古鎮煙火氣,吸引更多旅客走進這里。”

古北口長城只是一個縮影。

市文物局遺產管理處四級調研員唐磊介紹,2000年至2022年底,本市共計開展110余項長城保護工程,長城文化帶和長城國家文化公園建設取得豐碩成果。在聯合國教科文組織第44屆世界遺產大會上,長城被世界遺產委員會評為唯一世界文化遺產保護管理示范案例,以北京箭扣長城保護工程和八達嶺遺產影響評估為代表的長城保護管理實踐為巨型線性文化遺產保護貢獻了“中國經驗”和“中國智慧”。

將目光聚焦延慶區八達嶺長城,坐落在長城腳下的中國長城博物館自1994年建成開館以來,共接待中外觀眾960萬人次。目前,該館正在改造提升,項目規劃總用地面積約2.7萬平方米,總建筑面積約1.6萬平方米。重新設計建設的博物館,將與宛如巨龍蜿蜒的八達嶺長城融為一體。

中國長城博物館館長孫建華說,新館計劃2025年開館,改造完成后,該館將全面提升博物館研究、教育、交流、展示等主要功能,除面向普通觀眾外,還將承接國事活動和學術交流活動,展覽內容將更加豐富多彩,觀展體驗也將全面升級。未來,中國長城博物館將成為全面展示中國長城歷史脈絡及長城文化的國家級博物館、長城精神的傳播高地、全國長城文化研究的學術殿堂、國際長城文化交流互鑒的國家級平臺。

西山永定 講古續今

從距今70萬年的人類歷史遺存點周口店遺址,到3000年前的“北京城之源”琉璃河遺址,再到見證870年北京建都之始的金中都遺址……探訪山水之間的西山永定河文化帶,仿佛經歷了一場時空之旅。

北京周口店遺址,位于龍骨山東北坡的“猿人洞”,保留著人類最早的印記。如今,走到龍骨山下,遠遠就能看到山坡上撐起了一把綠色的“保護傘”,專門為遺址擋風遮雨。這是在2015年啟動的保護工程中,國內外諸多領域的學者和設計師為猿人洞設計的特別保護裝置。

周口店北京人遺址博物館工作人員介紹,3700余平方米的保護棚由825個玻璃鋼材質的葉片組成,“葉片隨著山勢的坡度起伏,高出地面僅2米,既可以保護猿人洞不受風雨侵蝕,也將人工造物對地形結構的影響降到最低。”2018年,保護棚搭建完成;2020年,這一工程獲得聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護獎創新獎。

更多的保護工作提上日程——

新版《周口店遺址保護規劃》開始實施,周口店國家考古遺址公園啟動建設,周口店遺址博物館同步推進展示提升,最新的考古科研成果有望搬進展廳;琉璃河國家考古遺址公園建設規劃已獲國家文物局批復,正在進行考古遺址公園一期建設,在考古工作者的努力下,刻有“太保墉匽”銘文的青銅卣、獸面形銅飾、炭化植物種子等歷史遺存不斷被發現,“北京城之源”的輪廓越來越清晰;結合北京建都870周年,在豐臺區麗澤金融商務區,金中都城遺址公園即將開工建設,預計一年后建設完成,成為彰顯歷史、融入自然的主題城市公園……

一條文化帶,沉淀著豐厚的歷史文化,也不斷釋放新活力。

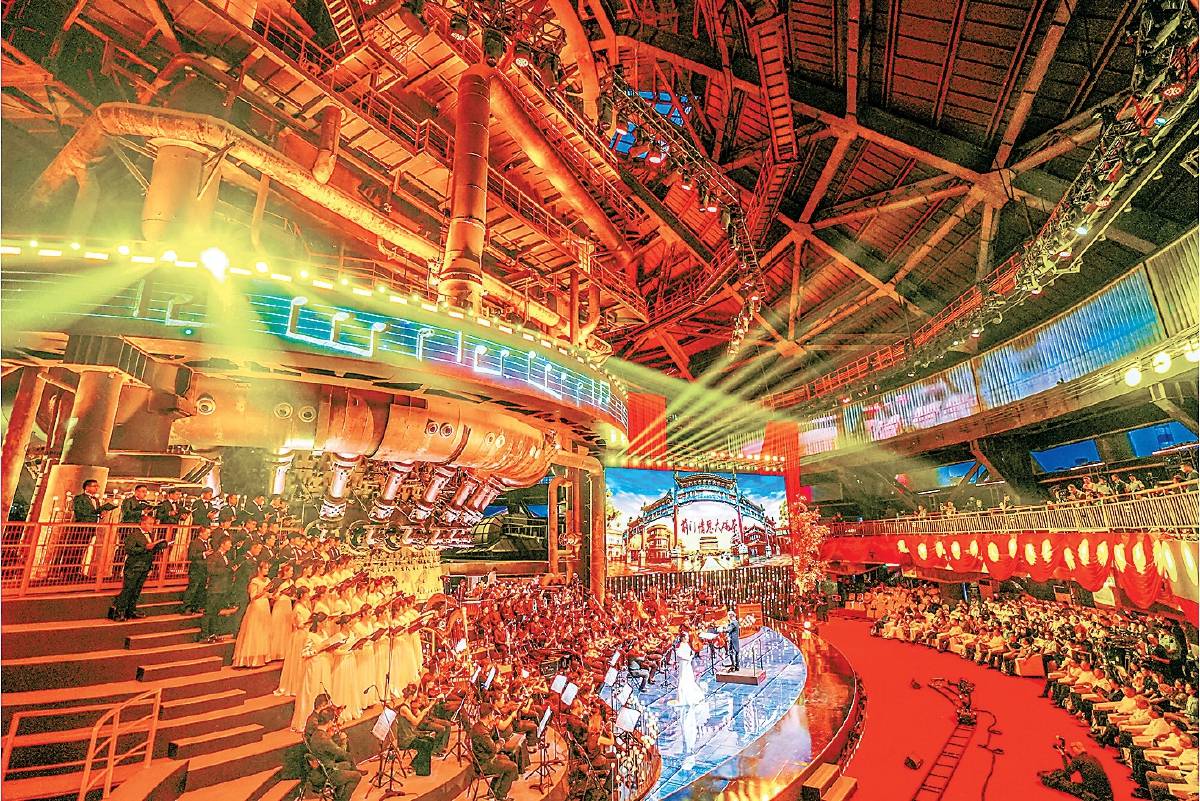

西山腳下,首鋼園區正在實現從廠區、園區到街區、社區的轉變,北京冬奧會和冬殘奧會、中國國際服務貿易交易會、中國科幻大會等重大盛會接連在此舉辦,昔日的工業遺存正在煥發活力;三山五園藝術中心將打造集文化遺產保護、科技前沿發布、自然生態體驗于一體的“城市會客廳”;永定河畔,有著700多年歷史的皇家琉璃窯廠經過保護、轉型、改造、升級,窯火重燃,變身為嶄新時尚的文創園區。

一山一河,為北京這座城市的發展開拓了更加廣闊的舞臺。

點評

三條文化帶中

讀懂古都文脈

王銘

大運河、長城、西山永定河三條文化帶將北京的山、水、城、道等關鍵要素連接起來,在燕山、太行山、長城、大運河交匯處,與北京老城、中軸線一起,構建起了獨特的古都北京形象。

在呈現形式上,大運河文化帶以大運河北京段的一河兩岸為基礎,串聯運河相關水工設施、漕運遺跡、倉儲建筑、水源湖泊、沿線城鎮村落,并且穿城而過,連接了北京西郊、北京老城和北京城市副中心,呈現為將運河串珠成線的獨特樣態。

長城文化帶是以長城本體保護修復為重點,長城區域聯合保護為主體,整合長城相關資源要素進行點段連接和展示,所以長城這堵“邊墻”的線性形象比較凸顯,尤其是內長城、外長城在北京西北部連接,形成了“北京結”的獨特形象。

西山永定河文化帶以三山五園為核心,呈現為一山、一河交叉連接的文化廊道空間,將諸多不同類型的遺產資源點進行串聯,呈更擴散的寬帶狀分布。

6月25日晚,“山河永定 古都新韻”演出在首鋼三高爐舉辦,拉開了2023北京西山永定河文化節的序幕。 武亦彬攝

近年來,三條文化帶建設穩步推進,首先是讓公眾感受到生態環境的明顯改善,從河道、湖泊到林草、公園,我們可以在很多點段看到藍綠交織、水鳥相依的美麗風景。更重要的是,三條文化帶豐富的歷史文化資源得以更整體性、系統性地展現在公眾面前。我們從中得以更好地閱讀北京這座具有70萬年人類史、3000年建城史、870年建都史的獨特城市,讀懂古都文脈。

(作者系首都師范大學歷史學院副教授)