德國光伏產業被中國“卡脖子”,德國因此至少丟了12萬個就業崗位。

這是德國ZDF電視臺的一檔關于“歐洲光伏的發展”的電視訪談中,瑞士太陽能設備生產商梅耶博格(Meyer Burger)的首席執行官Gunter Erfurt說到的一段話。

外媒采訪:光伏被中國“卡脖子”

在這檔節目中,主持人出于“某些政治立場”,想要引導這位企業高管說出:歐洲早期出口技術和設備給到中國,中國光伏產業才能有現在的發展。

結果,這位高管說:這不能完全算錯,中國光伏產業的發展奇跡確實跟歐洲技術有關,但僅僅是一部分原因,但是真正的、最重要的原因是中國發展的戰略野心。15年前,中國就開始對光伏產業給予了巨大的支持,投入了幾千億的資金,光伏產業才建立起來。

后來,主持人又問:德國光伏產業因此丟了多少就業崗位?

這位企業高管說:12萬個。

主持人又開始希望,把話題轉到中國是從德國手里“偷”了技術,然后才發展出更好的光伏設備。而這位企業高管也意識到了主持人埋下的的坑,隨后回答道:中國整個機械制造體系,發展勢頭很猛,尤其是在一些關鍵領域,這才是中國做對的地方,是中國遠大的“工業化”抱負,15年前,中國意識到了光伏產業的重要性,而歐洲到今天都沒有意識到這個趨勢。

主持人接下來又繼續埋坑,他問:歐洲現在還能從中國買光伏設備嗎?

這位企業高管回答道:中國從2020年開始限制部分光伏技術出口,因為中國想在太陽能這個未來能源領域占據統治地位。

(多說一句,這位高管其實沒上套,他只是說技術出口被管制,而非光伏設備出口被管制。)

其實整個訪談很長,主持人的中心思想就是想把話題引到“中國拿了德國技術發展了光伏,現在中國光伏反倒對德國卡脖子了。”

那么問題來了,事實真的如此嗎?

答案顯然不是,不僅如此,如果回溯過去20多年,我國光伏產業的發展,那只能用“蕩氣回腸”來形容,多次面臨歐美聯合圍剿,多次經歷幾乎全行業的覆滅,又再一次崛起。根據我國發布的“十四五”可再生能源發展規劃文件顯示:

光伏產業占據全球主導地位,多晶硅、硅片、電池片和組件分別占全球產量的 76%、96%、83%和 76%。

中國光伏:沖破歐美聯合封鎖

中國企業在全球光伏產業鏈各個環節都處于統治地位。而中國光伏產業能有如今的成就,除了中國光伏產業人的奮斗之外,還有一部分原因是被歐美逼出來的。那這究竟是咋回事呢?

2001年,我國提出“光明工程計劃”,目的是希望通過發光發電,來解決西部地區以及偏遠山區的用電困難。這是因為如果采用傳統的電網延伸來解決這些問題,西部地區的百姓要都用上電,起碼還需要20年。而這也造就了我國對于光伏發電組件的市場需求。

2003年,我國第一代光伏組件企業英利、無錫尚德開始相繼投產。

2004年,德國出臺光伏并網政策,歐美掀起來了“能源轉型”的熱潮,歐洲各國開始推出各種補貼政策。歐美市場對光伏和風電的需求量激增,一年里需求量翻了一番。我國第一代光伏組件企業開啟了出海的浪潮。在這一年,無錫尚德赴美上市。在接下來的幾年里,又有包括英利在內的多家中國光伏企業赴美上市。

2007年,中國光伏組件企業占全球光伏市場份額達到35%,超越日本,成為全球最大的光伏生產基地。當時在歐美資本眼里,這些企業都是一塊塊“大肥肉”,他們已經迫不及待地想要圍獵中國光伏產業。

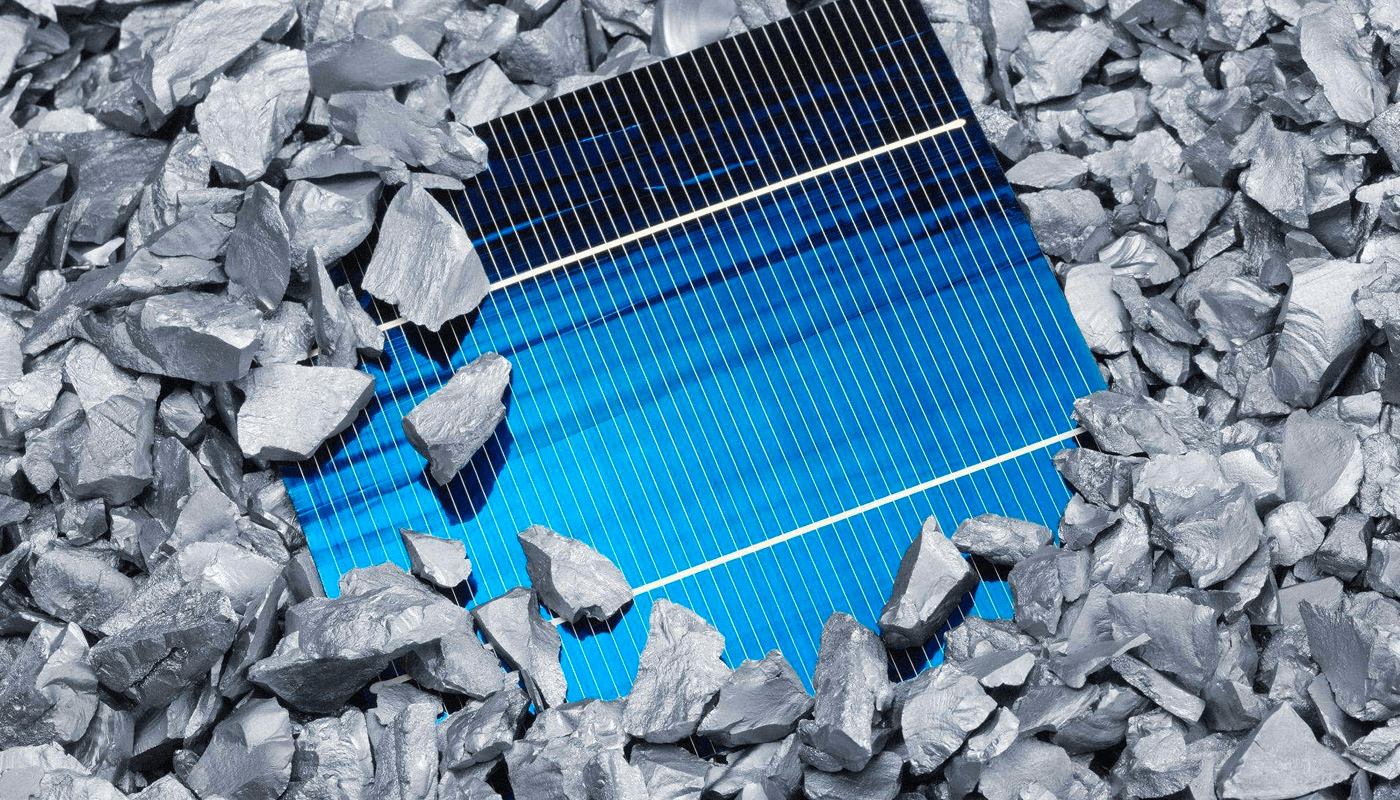

光伏產業鏈包括硅料、硅片、電池片、電池組件、應用系統5個環節,上游是硅料、硅片,中游是電池片和電池組件,下游是應用系統。我國第一代光伏企業主要進入的是光伏產業鏈的中下游,這是因為技術門檻相對較低;而美、日、德三國則是壟斷了上游。

看出危險來了沒有?然而更刺激的是,我國當時第一代光伏組件企業出口占比幾乎都達到了95%。這意味著如果上游硅料、硅片價格波動,就會給我國第一代光伏組件企業帶來滅頂之災。

事實也正是如此,從2000-2006年,多晶硅從每公斤9美元漲到100美元,翻了11倍。只是由于當時全球光伏需求量依然很大,當時一些企業就決定和提供硅料的歐美日企業簽訂長約,鎖定價格。如果硅料價格不跌,那也還好,問題是2008年發生了金融危機,硅料價格暴跌,如果繼續維持長約,那簡直虧死了,而違約又要賠一大筆錢。

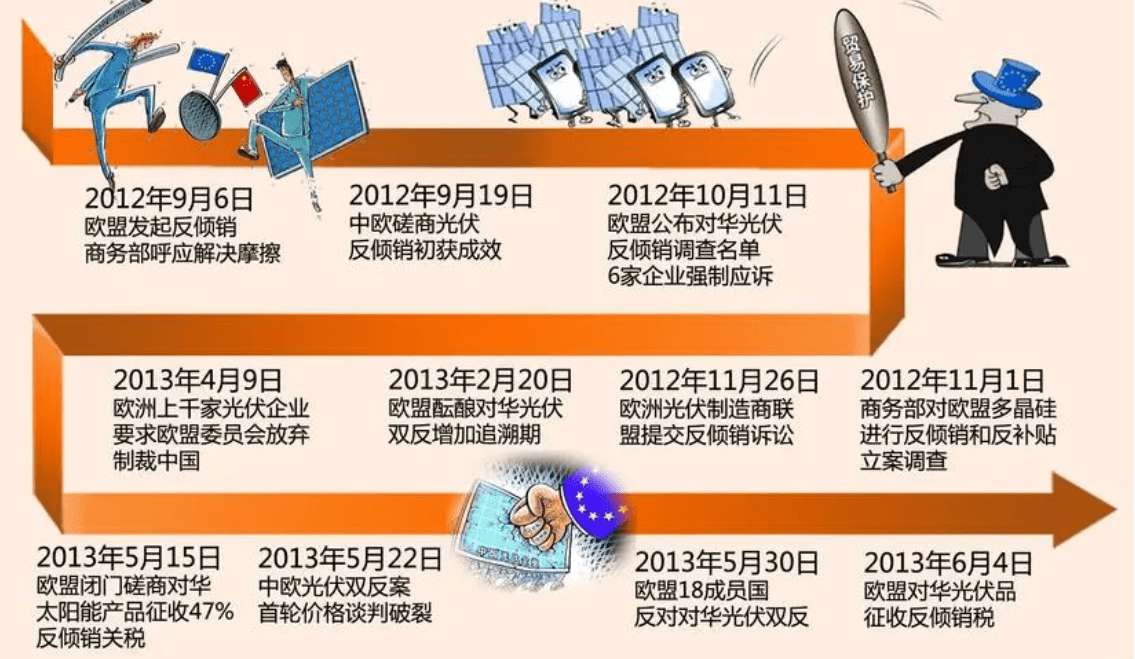

這僅僅是原材料帶來的危機,主要依靠出口的危機也馬上到來,歐美瞄準了時機,突然宣布對中國光伏產業啟動“雙反”調查。“雙反”調查,是指對來自某一個(或幾個)國家或地區的同一種產品同時進行反傾銷和反補貼調查。

2011年11月,美國開始立案調查中國的75家光伏企業。2012年9月,歐盟也啟動了針對中國光伏產品的“雙反”調查。而在“雙反”調查中,需要界定中國光伏企業是不是以低于成本的價格出口光伏產品,按照WTO的規則,需要找一個替代國,也就是用一個和中國基本指標上差不多的國家作為樣本,這個樣本生產的光伏產品的成本,與中國光伏產品的出口價格進行比較,來判定最終結果。

按照當時的標準,這個替代國應該是印度或者烏克蘭,結果被美國強行換成了泰國,而泰國其實根本不具備生產光伏板的能力,更不要說中國和泰國在各項指標上也相差太多了。

因此,沒有懸念,美國商務部決定對中國的光伏產品征收23%~254%的高額雙反稅。

于是,中國光伏產業出口額大幅度下滑,第二年對美國的出口額大幅度下跌了近5成,對歐洲的出口額下跌71%,中國光伏產業迎來了至暗時刻,大量的光伏企業倒閉,整個行業面臨絕境,如果持續下去,全國可能會有50萬人失業。

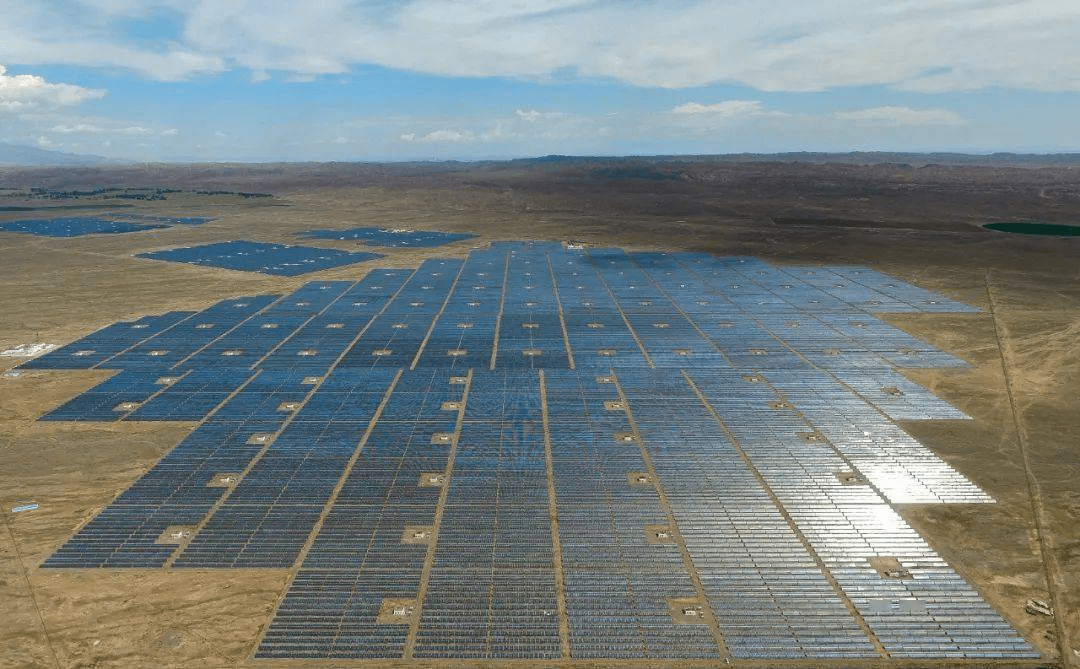

雖然第一代光伏企業犯下了這兩個致命錯誤,并幾乎斷送整個行業的發展,但國家并沒有放棄,而是汲取了之前第一代光伏企業的失敗教訓,通過各類政策,打開了國內市場,以此來促進光伏企業的發展,說白了就是通過電價補貼的方式,鼓勵光伏企業到中國西部資源優勢區域發展,建設光伏電站,讓光伏發電并網。

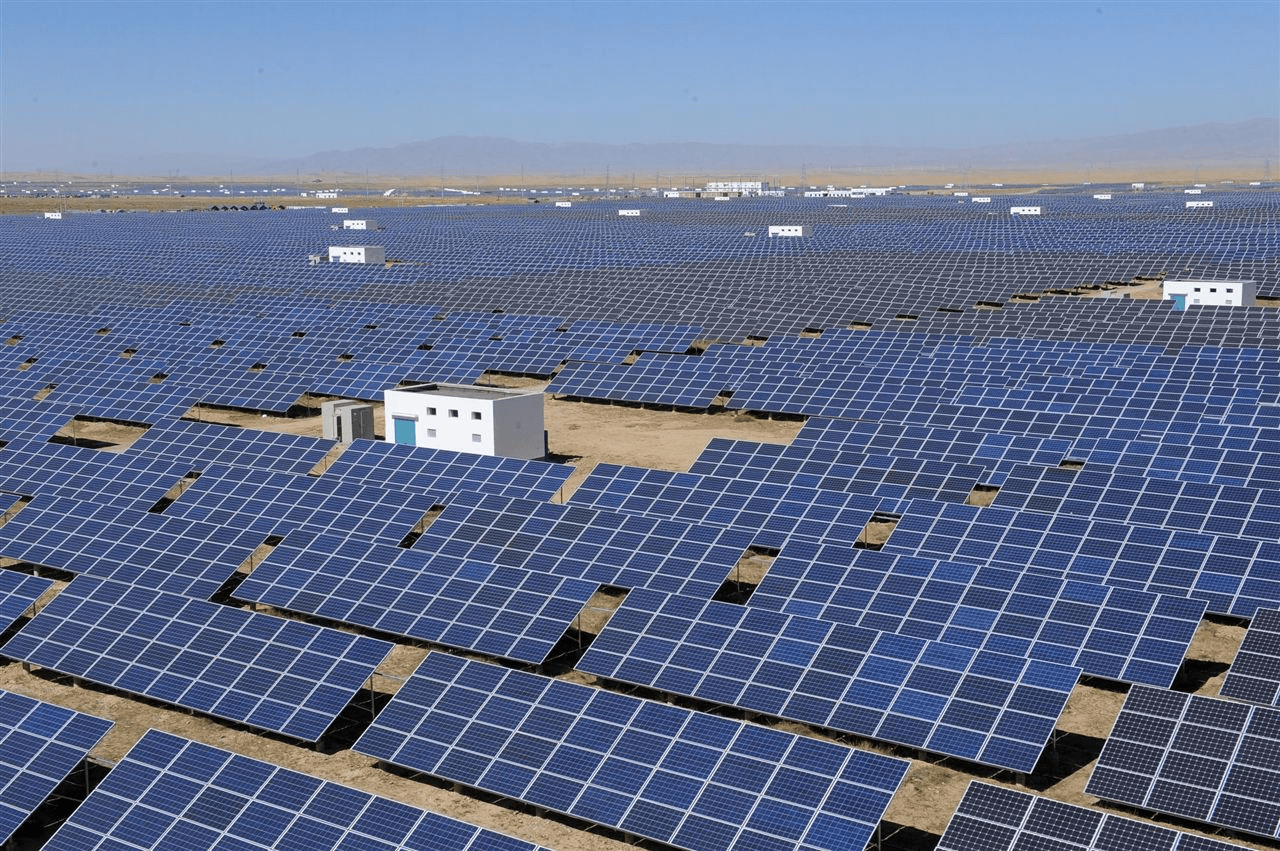

于是,光伏企業終于找到的出路,開始爆發式增長,全產業鏈技術都在快速迭代。這次就不僅僅是局限在中下游了,上游產業也有不少布局,我國西部也大規模建設起了光伏發電站。

2013年,保利協鑫成為全球多晶硅料、硅片雙龍頭,并開始把布局光伏產業鏈的中下游,并開始建設光伏電站。

這一切看起來很順利,但也有一個的問題。光伏電站屬于重資產運營,為了擴大產能,還要不斷貸款,而收入主要依靠補貼。一旦補貼沒了,很容易還不起負債。所以,想要把光伏做起來,核心還是要能夠真的讓老百姓用的起光伏發電,這意味著光伏的電價不能高于火電。

傳統的光伏板主要采用“多晶硅”,這是因為一開始多晶硅的成本更低,研發難度也更小。由于行業共識,當時的硅料、硅片企業都選擇了多晶硅。

但有一個企業是例外,這就是隆基綠能。“單晶硅”工藝復雜,生產成本高,所以沒有人愿意研發,但隆基綠能卻一直堅守在這條路上,他們堅信想要降低光伏電價,就得從技術上入手。于是,經過多年的研發,隆基成功研制出了多次裝料拉晶技術,讓單晶硅成本和多晶硅持平。隨后,隆基再一次實現了突破,研究出了金剛線切技術,這項技術長期被日本所壟斷,可以大幅度降低單晶硅的成本,同時提升產能。經過一系列的研發,隆基最終把單晶硅的成本壓低到比多晶硅還要便宜。自此,隆基引領了光伏產業變革。

2019年,隆基取代了保利協鑫,成為了硅片、組件的雙龍頭。其單晶硅產能和出貨量都超越了多晶硅。

此時不少國家也意識到中國光伏產業是可以幫到自己的,于是包括日本、印度、澳大利亞在內的多個國家開始引進中國的光伏產品。歐美看到中國光伏行業在西部的發展以及又開始新一輪的出海,恨得牙癢癢,但“雙反”調查已經是最狠的制裁手段的,根本沒有其他好辦法,他們發現唯一能做的就是在輿論上抹黑中國。于是,發動傳統藝能,利用“NGO”組織的力量,在國際上大搞輿論戰,主要抹黑的內容就是我們常見的那些涉疆謠言,號召全球各國抵制新疆生產的光伏產品。

在強大的輿論攻勢下,這次歐美并沒有得逞,雖然眾多歐美企業開始對中國光伏產業進行技術封鎖,但此時的中國光伏哪里還是他們封鎖得了。在歐美國家和企業聯手重拳出擊之下,中國光伏不僅實現了一次次技術升級,還繼續壓低了光伏產品的成本。

歐美此時終于明白,無論是“雙反”調查,還是技術封鎖,都沒有辦法圍剿中國光伏產業了,如果持續下去,最終受傷的只能是他們自己。于是,解除了之前的“雙反稅”。

中國光伏企業再一次進入歐美市場,并且占據相當大比例的市場份額。此時的中國光伏產業已經在全產業鏈的各個環節都是統治級別的存在,根本不留給歐美打壓的機會。

所以,你看,德國哪里“幫助”過中國光伏企業發展了?明明是一直在配合歐盟、美國打壓中國光伏產業。德國直接在機場帶走中國光伏企業高管都不止一次了。不僅如此,現在的光伏技術是這些年來逐漸打磨出來的,由于西方的圍剿和技術封鎖,我們根本不可能從他們手里直接拿到這些核心技術。