出品|虎嗅醫療組

作者|陳廣晶

編輯|廖影

頭圖|《超體》

你愿意接受在腦子上動刀嗎?

因為要在腦袋上“動刀”而引發的醫鬧,最早可以追溯到三國時期,曹操為此斬殺了神醫華佗。

如今,馬斯克創辦的腦機接口(BCI)公司Neuralink(神經連接),再次把問題拋給患者。據該公司9月19日公開的信息,為了檢驗腦機接口產品的安全有效性,該公司公開招募第一個自愿接受在大腦中植入腦機設備的受試者。這也意味著,侵入式腦機接口首次進入以上市為目標的人體試驗階段。

一旦有真人受試者愿意接受這一挑戰,人類距離用腦電波控制世界就又近了一步。

消息一出,引起了行業內外的熱烈討論,有人稱之為令人心跳加速的試驗,有人好奇技術本身;有人還在擔憂沒人敢接受試驗,有人已經開始討論這一具科幻色彩的新技術,未來商業化問題了。

過去幾年,馬斯克帶火了腦機接口,也讓人們對此產生了很多不切實際的幻想。

現實中,大腦工程是21世紀以來各國都非常重視的領域,有數十億元,乃至上百億的投資規模。

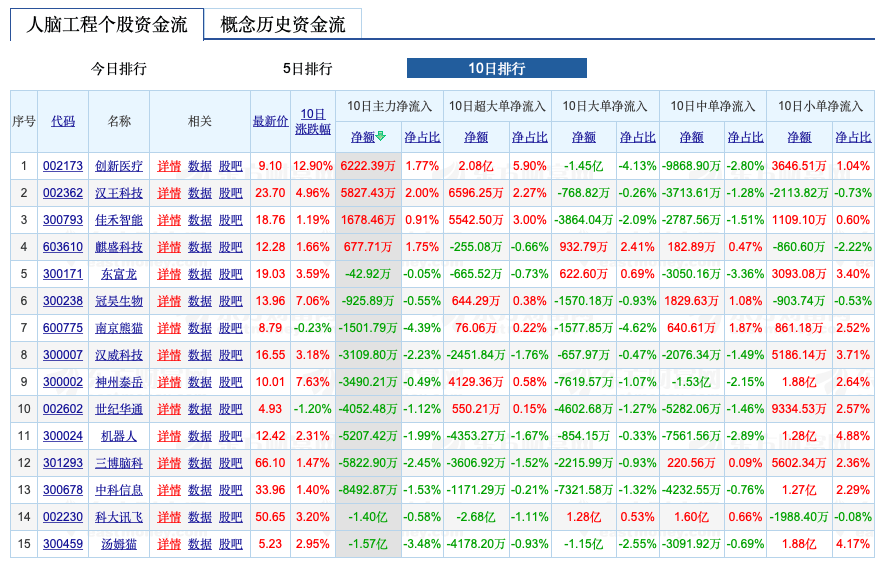

中國在2021年,也提出了一項數百億、上千億元規模的國家計劃。就在中秋國慶假期前,腦機接口概念股,在A股掀起了一波投資熱潮——創新醫療、三博腦科、冠昊生物、愛朋醫療等都有不同幅度的上漲。其中,創新醫療9月18日到28日的10天內漲幅達到12%以上,冠昊生物、神州泰岳漲幅超過7%。創新醫療作為腦機接口龍頭企業,一年之內已經漲停至少12次。

熱情延假期之后仍在延續,10月9日開盤,就又有近2億元資金流入A股的腦機接口概念領域。

熱潮之下,中國腦機接口進展情況如何?與全球先進水平的差距有多大?

中秋國慶假期前腦機接口概念股漲跌情況。

來自:東方財富網

中國腦機差距不太大

腦機接口,簡單來說就是可以使大腦“跳過”外周的神經與肌肉系統,直接與外接設備進行信號交流的設備。

在這個過程中,腦機接口提取大腦信號,經過翻譯再向外界設備發號指令,有望令聾啞人重新聽到外界的聲音、重新開口說話,也有望使“漸凍癥”患者重新獲得運動的能力。在最瘋狂的設想中,腦機接口甚至可以讓人類擺脫肉體束縛,實現永生,被認為是碳基生命對抗硅基生命的重要手段。

目前,包括美國、中國、日本、歐洲在內的多個主要國家和地區都在積極布局大腦相關的項目。其中美國曾在2013年計劃10年投入45億美元,歐盟計劃投入10億歐元。后來實施中,美國將計劃延長至2025年,總投入追加至52億美元(約合人民幣379.7億元)。腦機接口是關鍵。

雖然起步較晚,中國也在2014年提出了“腦計劃”,并有上百億、千億的投資計劃。2021年9月16日,科技部正式發布了“科技創新 2030 重大項目之一——腦科學與類腦研究”重大項目,當年就部署指南方向59個,國家預計撥款達到31.48億元。

馬斯克的腦機接口已經向商業化大步邁進了,中國腦機接口的進展情況如何?

“我們國家還是一個追趕的狀態。”在Neuralink宣布招募人體試驗受試者后不久,臨港實驗室研究員李澄宇在“第十二屆中國醫療器械產業大會”分享其團隊研究進展時表示。

行業人士認為,中國距離國外有5到10年的差距。不過,中國追趕的速度不慢。

重慶郵電大學經濟管理學院袁野等研究者撰寫的《關鍵技術的后發追趕與動態比較 》一文指出,中國尚處于成長期,且成長時間較長——需要24年,這“表明中國在未來追趕過程中仍有較多技術難題亟待攻克”,研究者同時預言“在 2030 年左右將實現重大轉折”。

在部分賽道,比如非侵入式采集傳感技術等領域,中國還處于領先地位。

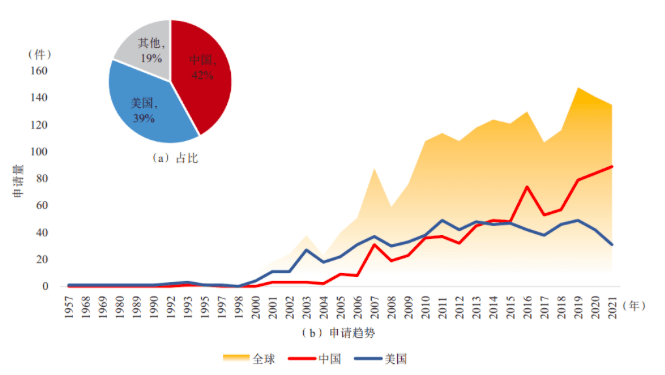

從專利布局上看,中國在腦機接口領域申請的專利數甚至超過了美國。根據中國信通院周潔等人撰文統計,在侵入式電極專利方面,中國的專利數占比42%,甚至超過了美國的占比——39%。另據前瞻產業研究院的數據,僅2021年中國就有1896件腦機接口相關的專利申請。

圖為植入式電極專利全球及中美申請占比和趨勢

來自:《信息通信技術與政策》

如果單從個案的臨床應用上看,包括中國已有多例靠腦機接口重新獲得語言、運動能力的患者。

就在2020年,浙江大學腦機接口團隊已經與浙江大學醫學院附屬第二醫院神經外科聯手,完成了中國首例侵入式腦機接口臨床研究,患者利用“意念”控制機械臂和機械手拿食物、飲料,還可以打麻將。

2021年,中國科學院深圳先進技術研究院的李驍健團隊就已經完成了在獼猴腦內長期植入超1400通道的柔性電極陣列,并同步采集了每一個通道的神經信號,在中國打通了腦機接口的全技術鏈條。

在更加前沿的領域,中國也與世界接軌了。比如:今年5月份由南開大學段峰教授團隊完成的“全球首例非人靈長類動物介入式腦機接口試驗”,用的就是與Neuralink的“老對手”澳大利亞的Synchron公司一樣的技術路線。不需要在顱骨上打洞,通過往腦血管介入支架就可以采集腦內信號。行業人士預計該技術在中國有望在5年以后進入臨床。

在細節上,國內侵入式腦機接口也不乏創新點。

比如:國內對標Neuralink的腦虎科技,其采用的蠶絲蛋白包裹技術,可以將電極的厚度降至1微米——低于Neuralink電極的5微米,在動物體內穩定記錄的時間也更長;李澄宇研究中所用的柔性材料,可以做到在空氣中是硬的線,進入大腦就變得柔軟,可解決柔性材料難以進入大腦的問題。

從現實情況看,Neuralink的腦機接口確實走在了前面。按照馬斯克2017年所說,10年內這種芯片將推向全人類。從目前的進展看,如果一切順利,Neuralink腦機接口人體試驗可以在6年后結束,10年之約確實有望實現。

中國距離這一天也不會太遠了。

中國腦機接口還有什么問題?

盡管中國已經有一些科研上的突破,但是不得不接受的現實是,腦機接口要想惠及更多患者,就必須成為商品,以醫療器械的形式獲得監管部門的批準。這其中有很多道“坎”需要跨越,且比其他醫療器械更難。

中國的腦機接口研究,與其他醫療器械不同,以醫生為主導的研究不多,幾乎都是科研院所在推進。加之,這一領域融合了計算機、神經科學、生物工程、機械工程等諸多學科,要實現商業化,研究者需要解決的問題更多,從實驗室到產業,從產業到臨床,幾乎每一步都非常艱難。

腦機接口主要有非侵入式(電極貼在頭皮上)、半侵入式(腦機設備植入顱腔而在大腦之外)和侵入式(設備植入大腦)之分,安全性遞減、清晰度遞增。近年來還發展出了介入式,以期用更小的代價獲取清晰的神經元信號。

Neuralink選擇的路徑是清晰度最高的侵入式,安全風險也最高。這種模式最終能夠獲得FDA的認可,也與其“工程學”上已經獲得公認的突破有關。

這包括:將柔性電極植入人腦的手術機器人“縫紉機”,早期只能給大鼠植入,現在已經可以給人和動物植入上千根電極;以及芯片的微型化和無線傳輸能力——從公開信息看,Neuralink上一版產品還有USB接口,新一版已經可以做到無線,只有硬幣大小 ,安裝在顱骨上,外觀可以做到隱形了。

Neuralink腦機接口植入示意圖

來自:視覺中國

盡管如此,問題還是非常明顯。在最關鍵的安全性方面,即便該公司證明了產品的安全性,但背后還有無法除去的風險,如:在植入電極過程中,神經元損傷等問題不可避免。

某種程度上,藥品、醫療器械等,最終能否進入臨床、是否有人選擇使用,背后是安全性和有效性之間利弊權衡的結果。風險再高的產品,也會有病情嚴重者愿意“賭一把”,疾病治療的前景足夠誘人,愿意在腦子上開刀的“勇夫”也還是會有。

而從商業化的角度看,這些風險至少現階段會導致此類產品的受眾更加受限。在中國,這更意味著審評審批環節加倍的嚴格和審慎。

目前國內也還沒有腦機接口的審評審批指南,關于侵入式腦機接口領域監管,有中國相關專家呼吁關注腦機的安全風險和倫理問題。

包括:關注“植入電極的手術風險和術后感染及排異的風險”;腦機增強或刺激神經元時,“需要保證不會給神經元及神經系統帶來的損傷”;“讀取病患的神經活動信息以及潛意識等內容”時,要注意“是否構成對其個人隱私的侵犯”等。

在中國,基礎研究的不足,也可能會影響到產業發展的潛力。“中國真正以神經科學命名的院系都很少。”多名腦機接口領域從業者曾這樣公開表示。

大腦是非常復雜的器官。每個大腦有至少860億個神經元,每個神經元又有上千個連接,由此形成的巨大網絡,它是如何工作的,人類所知仍然非常有限。繪制“人類大腦圖譜”也是多國“腦計劃”新的發力點。

在神經科學之外,腦機接口也受限于工程學、計算機科學等學科的現有發展水平。

比如:Neuralink此次進入臨床的產品,其N1植入物(腦機芯片)的64根導線,比頭發絲還細,其上分布著1024個電極,可以直接連接神經元,記錄神經活動。也就是說。這一設備最多可以同時監測1024通道神經元的活動,而這只是人腦內神經元總數的上億分之一。

從實踐上說,因為該產品選擇通過藍牙來實現無線操作,不得不犧牲了電極數量,在無線通信設備有限帶寬之下,1024通道已經是巔峰之作了。

實驗上,這點數據確實足夠讓猴子玩電子游戲了,要解決實際問題,實在是不夠看。

根據中科院上海微系統與信息技術研究所副所長、腦虎科技創始人兼首席科學家陶虎在一次科普活動上所說,電極數量至少要到10萬數量級,腦機接口在應用層面才能有實質上的進展。

而要對如此龐大的信息量進行分析,又是現有算力難以滿足的——研究認為,人的大腦神經網絡復雜程度堪比宇宙星系,整個人腦連接組涉及的數據大小可達10億個TB(10^21,ZB)。

更令人擔憂的是,在產品上市路徑還沒明確,安全性、倫理方面的爭議還沒定論的時候,中國腦機接口領域的投資過熱、內卷等一系列問題,已經開始浮現了。

腦機接口工作流程示意圖

來自《生物化學與生物物理進展》

這么前沿也能卷起來?

在中國,腦機接口也是近年來的投資“風口”之一,過高的熱度讓專業人士感到擔憂。

“腦機接口發展到最后,可能是一個競爭非常激烈的領域。”在前述醫療器械論壇上,李澄宇不無擔憂地表示,十年前我們開始真正做腦機接口實驗的時候,估計也就只有二三十家企業,最近幾年快速涌現了很多腦機接口企業,“我估計得有100家”。

統計數據在一定程度上也在印證他的擔憂。

根據動脈網統計數據,2016年以來,中國腦科學領域的融資進入了逐漸升溫階段。2016年至2021年,這一領域的融資事件總數達到187起,其中腦機接口排名第二,僅次于腦部放射影像智能分析,占比近30%。短期內涌現至少43家醫療級腦機接口及芯片相關初創企業。

值得一提的是,Neuralink的階段性成功也讓中國投資人看好這一賽道,紅杉中國、鼎暉投資等知名創投機構也都紛紛下場,想投出一個中國版的Neuralink。在A股,也有至少12支腦機接口概念股。其中,就包括此前股價大漲的創新醫療、三博腦科、冠昊生物、愛朋醫療等。

從公開信息來看,中國的腦機接口商業化領域,主要關注的還是較為安全的非侵入式腦機接口。

康復領域目前是腦機接口發展最好的方向,可落地的點比較多,包括:腦卒中、阿爾茨海默病(俗稱老年癡呆癥)、多動癥、自閉癥等。人工耳蝸這種技術較為成熟的侵入式腦機接口,也是在康復領域商業化落地較好的典型案例。

近年來中國腦機接口研究也在向介入式腦機接口等前沿領域滲透,不過,仍然處于較早期。

中商產業研究院的統計數據顯示,中國腦機接口市場中,非侵入式腦機接口占比86%。主要用于康復訓練、教育娛樂等領域。壁壘更高的,主要用于醫療健康領域的侵入式腦機接口占比只有14%左右。

比如愛朋醫療布局的相關產品主要用于手術麻醉過程中的監測、睡眠監測等;創新醫療及其占股40%的博靈科技——浙江大學求是高等研究院許科帝教授創辦,研究的腦機接口也是非侵入式的,屬于幫助偏癱患者操縱前臂和手部運動的可穿戴設備。即便是站在腦科手術前沿的三博腦科,在腦機接口方面,也主要關注的是康復領域。

短期來看,應用于康復領域的非侵入式腦機更加安全,也更容易變現,但是從長期發展的視角看,這種技術應用范圍有限。

這也很容易出現在某一方面內卷,而在前沿領域突破不足的局面。表面繁榮,實際上不利于產業發展。特別是,類似阿爾茨海默病、多動癥、自閉癥等疾病,因為致病機制不清,很難找到治療靶點,腦機接口能發揮的作用也還很有限,更多精力與其放在產業上,不如放在基礎研究上。

在熱炒的腦機接口領域,還有很多烏龍事件。比如:冠昊生物。該公司9月22日在投資者互動平臺上澄清,他們暫無腦機接口相關研究,所做的腦生物膜,跟腦機接口完全是兩碼事。

李澄宇擔心,輿論的過度關注、投資人一擁而上會給產業帶來不好的影響。“我認為這件事情對整個領域的傷害是蠻大的。”

天津大學研發的腦控打字系統

來自:視覺中國

長遠來看,腦機接口技術無疑是重要的、有前景的。“腦機接口是人機交互、人與人工智能交互的終極形態。”清華大學長聘教授高小榕在接受北京日報采訪時曾指出。沒有腦機接口,設想中未來的“智能社會”的邏輯都跑不通了。

可觀的收益,也會推著這一產業快速前進。第三方研究機構Data Bridge Market Research預測,2022年全球腦機接口市場規模17.4億美元,這一數值預計到2030年將達到56.92億元,年復合增長率15.61%。

據麥肯新預測,未來10到20年,全球腦機接口產業的總經濟價值有望達到2000億美元的高值;2040年潛在市場可達400億美元。

這種技術也確實有望治療耳聾、肌萎縮側索硬化癥(漸凍癥的一種)、癲癇、帕金森和脊髓損傷等神經系統疾病,也是自閉癥、抑郁癥、兒童多動癥等疾病的潛在治療手段。還將對教育、科研等多個領域產生顛覆性的影響。

但是,在今天,無論是在國內還是國外,這項技術都還只是小小的萌芽。如果要真正進入臨床階段至少還需要6到10年時間。在現有法律法規、倫理規范等還不盡規范的情況下,盲目炒作腦機接口,只會適得其反、得不償失。

正在改變與想要改變世界的人,都在虎嗅APP