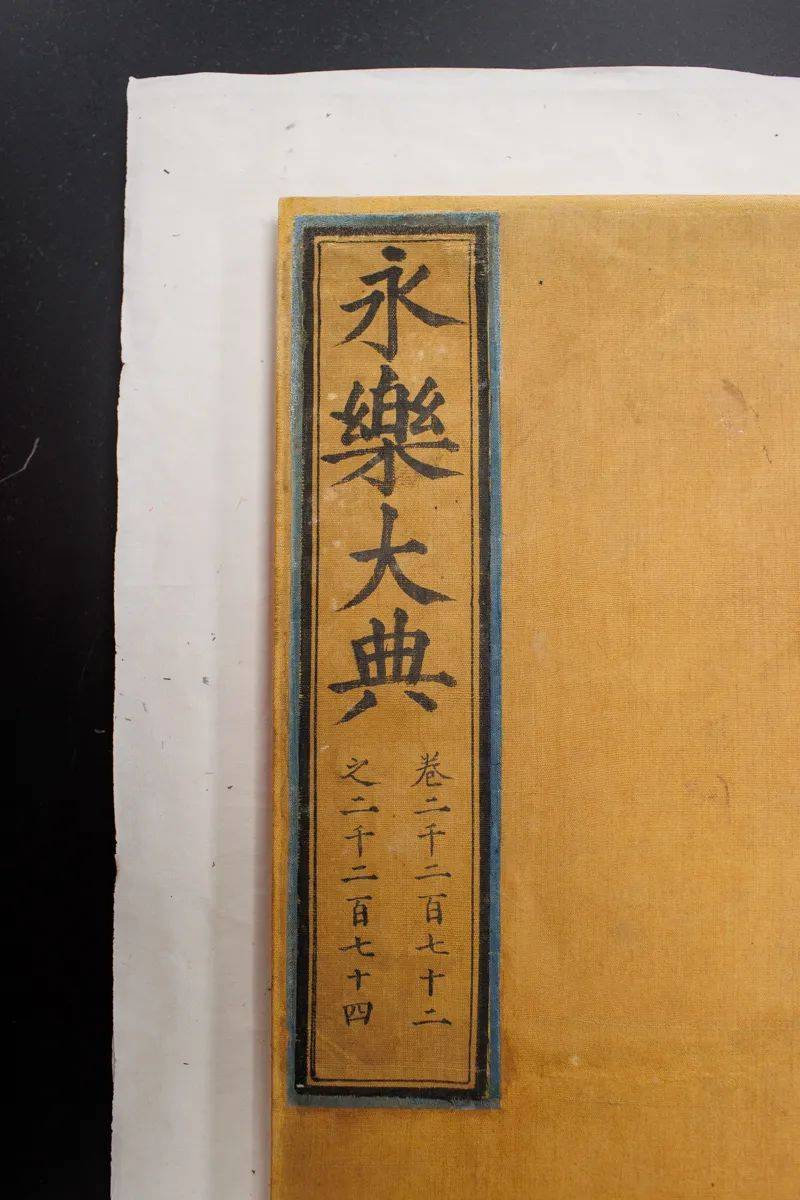

5月16日,“同心護珍寶 聚力續華章——‘字節跳動古籍保護專項基金’成果展”在國家圖書館舉辦開幕式。其中,修復完畢進行展出的《永樂大典》“湖”字冊頗受關注。

▲《永樂大典》局部。

《永樂大典》成書于明永樂六年(1408年)。《永樂大典》載錄我國上自先秦、下迄明初的各種典籍資料約八千種,內容包羅萬象,總字數約3.7億字,裝成11095冊。歷經滄桑,《永樂大典》目前在全球范圍僅存400余冊,極為珍貴。

《永樂大典》“湖”字冊收錄了有關“湖”字的詩詞文等文獻,包括謝靈運詩、唐宋元明人詩文及宋元人詞等內容。2014年,國家圖書館將此冊大典仿真影印出版后,仍有學者從中輯出《全宋文》《全宋詩》《全宋詞》遺漏之篇目,具有很高的文史研究價值。

據了解,2021年6月,中國文物保護基金會與字節跳動聯合設立“字節跳動古籍保護專項基金”,并在國家圖書館正式啟動。中國文物保護基金會、國家圖書館(國家古籍保護中心)與字節跳動簽署《古籍保護與利用公益項目合作備忘錄》,首批資金1000萬元定向用于三方合作開展的古籍修復、人才培養、古籍活化與數字化等公益項目。

▲老師傅們的古籍修復工具。

2021 年8月,珍貴古籍修復項目啟動。專家組根據古籍的破損情況、文獻開發使用計劃,以及歷史、學術和藝術等多維度價值,在全國10 家國家級古籍修復中心,最終選擇104 冊件珍貴古籍列入此次資助修復計劃。這些古籍大多存在較為嚴重的紙張糟朽、斷裂、蟲蛀、原裝幀損壞脫落等問題,亟須進行搶救性保護修復。其中就包括《永樂大典》“湖”字冊的修復,相應修復工作目前已完成,成果展將 為期2個月。

━━━━━

制作三本樣書模擬修復

在104冊古籍中,《永樂大典》“湖”字冊的修復是重中之重,難度最大,它的修復動態總能獲得社會關注。

據國家圖書館文獻修復組的修復師宋晶介紹,修復的前期準備就花了半年多時間。2002年,國家圖書館修過一批《永樂大典》,但囿于客觀條件,技術手段、溫濕度把控等原因,老一輩的修復師們留下了一些遺憾。根據這些經驗,十幾位修復師在此次修復過程中,不斷修正方案,改變修復方法和材料。

▲4月24日,國家圖書館,正在工作中的國家圖書館文獻修復組的修復師宋晶。她正在對即將展出的展品進行檢查。

《永樂大典》“湖”字冊是明代的包背裝書籍。在多年的流傳過程中,書籍磨損嚴重,書殼與書芯完全分離,書脊只有少部分殘留。

前期,修復師宋玥對《永樂大典》進行拍照,保證其裝幀情況與破損狀況留檔。修復組將書籍的所有材料都進行了檢測,方便后期為絲制書衣配絹,為書葉配補紙。

▲宋玥坐在工作臺前。

為了修復《永樂大典》,修復組花了兩個月時間做了三本同結構樣書,再按照《永樂大典》原狀模擬破壞,將樣書的書腳磨損、封面紙板四周破損來驗證修復方法是否可行。

一項古籍修復工作,要進行拆線、編號、清洗、折葉、噴水、壓平等20余道工序。在《永樂大典》原件修復過程中,修復組沒有對其進行拆裝幀,“我們盡量還原書籍的本來面目,達到最小干預的效果,書芯也采用掏補的方式。”宋玥說。

宋晶負責書芯的修復,據她介紹,以往在修完書葉會有“錘平”的步驟,即在同一個位置存在破損,“搭口”壘得較多,需要用錘子輕輕把它錘下去。他們此次修復采用了雙層薄紙,省去了錘書的步驟,摸上去手感也沒有太大凹凸感。

據宋晶介紹,平時他們在書葉修復時會用LED透光燈板,但是其體積較大,約為90厘米長。這一次使用“掏補”的方式修書芯,需要把書架起來,他們上網找到幾厘米長的燈板,塞進架起的書葉里進行修復工作,防止沒有燈光照耀下,書葉出現錯位粘連。

━━━━━

科技助力修復

國家圖書館文獻修復組的修復師李屹東記得,紙張纖維的檢測、脫酸、去霉菌、拍照儲存技術比他剛入行時有了很大的進步。如今,修復師可以利用光譜儀知道文物的化學元素,可以利用老化儀模擬古籍原件的老化程度。

▲4月24日,國家圖書館,正在工作中的國家圖書館文獻修復組的修復師李屹東。

宋玥主要負責的是《永樂大典》絹質書衣等絲織品的修復。修復過程中,她第一次接觸到體視顯微鏡。她在顯微鏡下操作,一邊用針錐調整經緯絲,一邊通過前方和臺式電腦屏幕同等大小的顯示屏,清楚觀察到經緯絲的變化與操作情況。

最傳統修復絲織品的方式,是用原件蓋住新加的補料,兩種面料互相搭疊在一起,搭口大約兩三毫米。宋玥與同事們想創新嘗試其他的方法,例如讓兩種面料碰接在一起,不留縫隙、沒有搭口,或者將絲織品的經緯線接在一起,用體視顯微鏡將其對齊等方式。

▲李屹東站在工作臺前。

這些方法理論上可行,但在實際操作中,由于原件破損的程度并不相同,毛茬脫絲的現象比較明顯,不做搭口的修復效果并不理想。最終他們仍然沿用了以前的修復方式。“傳統的修復方法將原來破損的邊緣裸露在外面,壓住新的絹線,一定程度上也符合古籍修復‘修舊如舊’‘最少干預’的原則。”宋玥回憶,雖然嘗試失敗,但是修復師們依舊吸取到了很多經驗。

4月17日,國家圖書館舉辦驗收大會,現場很多專家對此次《永樂大典》“湖”字冊的修復表示認可。“專家們對多學科協作、結合現代科技手段進行修復的方法給予了充分肯定,也是對我們較大的鼓勵。”宋玥說。

━━━━━

“這種欣喜只有修復師能感受到”

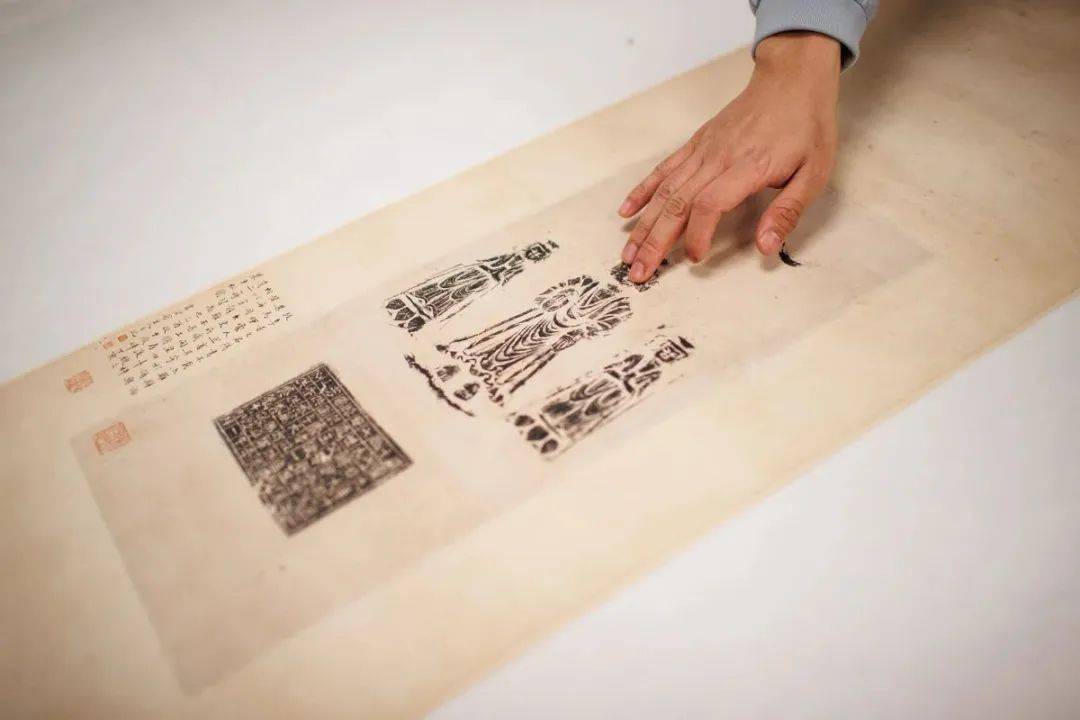

此次中國文物保護基金會字節跳動古籍保護專項基金定向資助修復的104 冊古籍中,也包括《克鼎》裱軸拓片、《浙江海塘工程圖》經折裝輿圖、《揚州府圖說》絹本輿圖等文物。

其中,修復師發現《克鼎》裱軸拓片上存在很多紫斑。由于該文物經歷過一次修復,情況很復雜。到底是有機物霉斑,還是經過修復后留下的化學試劑,并不能靠經驗來判斷,需要一定的科學支撐。“我們請了專業的測試人員來館內做便攜的XRF檢測,其中沒有金屬元素,我們便按純有機物進行處理。紙張原料脆弱,如果做了錯誤的判斷,它可能就撐不住第二次嘗試。”宋晶說。

李屹東2015年來到國家圖書館文獻修復組,今年從事這個行業第8年。他修復的《白石神君碑》拓片與《李芳造像并記》拓片兩個清代的拓本也被字節跳動公益項目支持。

▲4月24日,國家圖書館,正在工作中的國家圖書館文獻修復組的修復師李屹東。

古籍修復是個經驗活,可能在其他行業做5年就是老手,但對古籍修復來說,5年才算剛剛入門。這兩個拓片他每個都要花費一個月的時間來修復。為了保持拓片原本的凹凸感,李屹東在做“揭裱”的步驟時,避免把“字口”全都抹平。

另一個難點則在裝幀形式。修復畫作不僅要修復畫心,還要修復裝裱材料。“裱軸旁邊還有一圈綾子,這些都要保留,因為它們也是歷史信息。” 以往的修復可能用一些現代的裝裱材料將其替換,但是現在會要求在原有基礎上修好。

古籍修復并不像人們想象中的那么文雅,它是一件“體力活”。有一次國家圖書館修復乾隆時期的《五百羅漢圖》拓片,原石早已不存。因為尺幅特別大,20多米長的拓片鋪在地上,老少修復師跪成一排,全撅著屁股,修了一兩個月。

對于李屹東來說,修復并不是完全枯燥重復的工作,他會在拓片背面看到意味著“防火”的道教符箓,他也會在書畫背面看到原始的繪畫技法。“有的古人在絹的背面畫上一些東西,正面再稍稍上些顏色,這種發現時的欣喜只有修復師能感受到。”

據了解,字節跳動公益還在古籍數字化方面投入大量精力。2022年3月17日,字節跳動公益與北京大學合作,共同研發古籍數字化閱讀平臺“識典古籍”,免費對公眾開放,目前上線古籍1100余部。

2023年2月,國圖出版社的國家重點項目永樂大典數字高清影像數據庫由“北大-字節數字人文開放實驗室”承接設計與研發,“40冊永樂大典首次公開”話題一度引發文史界關注。

文/郭懿萌 王子誠 實習生 金芷怡

值班編輯 古麗

一口氣帶你看懂當代年輕人

“寧可鳥巢門口站,也不能讓黃牛賺”

公安機關對哈爾濱私拆承重墻事件責任人采取刑事強制措施