與其他著作相比,《無籍之徒:中國流氓的變遷》稍顯特別。本書是第一部系統闡述中國流氓問題的專著,在書中,作者就流氓的起源及變遷作了詳盡的敘述,將中國歷史上流氓這一社會階層的生活狀態、形象以及與社會的關系系統勾勒。

正如人們所習見的那樣,在兩千多年里,流氓意識深刻影響了傳統中國,而流氓的歷史也必然會影響法治、道德、文化等諸多方面。就流氓的產生演變,流氓習氣對于中國歷史的影響等問題,我們的特約記者采訪了陳寶良。

陳寶良,1963年生,浙江紹興人,北京師范大學歷史學學士、碩士,新加坡國立大學哲學博士。現任西南大學歷史文化學院教授、博士生導師,兼任北京大學明清研究中心研究員,中國明史學會、中國社會史學會理事。研究方向為中國社會史、明史。著有《狂歡時代:生活在明朝》《明代士大夫的精神世界》《明代秀才的生活世界》《明代社會生活史》《中國的社與會》《無籍之徒:中國流氓的變遷》等多部專著,并在海內外報刊發表明清史論文百余篇。所著多被海內外知名大學列為學生指定參考書。其中《中國流氓史》《飄搖的傳統:明代城市生活長卷》兩書,已被翻譯成韓文、英文出版;《明代社會生活史》一書,則被“中華讀書報”評為“2004年度十大社科圖書”,并入圍“首屆華語傳媒圖書大獎”。

中國歷史上的流氓

最初是如何形成的?

新京報:王學泰先生以研究游民文化著稱,他強調,“游民”跟“流氓”不能畫等號,古代的“流”和“游”差不太多,“民”和“氓”也相通,“游民”和“流氓”這兩個詞并沒有本質區別,但現在“流氓”這個詞發生演變非常大,特別是現在講到流氓學等等,并且講到“流氓”這個詞有貶斥的意思。王先生對游民不管是正面還是負面評價,并沒有貶斥,游民的產生和演變,他們在社會上起正面或負面的這種作用,并不是由于他們思想和想法的復雜,而是社會演變的結果。

《大明風華》390-400頁寫到了明代的流氓,《無籍之徒》是一部研究中國流氓的專著,你強調,流氓屬于游民(600頁)。在你看來,流氓和游民的區別在哪里?

陳寶良:在回答這些問題之前,有必要對《無籍之徒》這本書的寫作原委與出版過程做一個簡單的交代。這并非自己“王婆賣瓜”,而是為了讓讀者更多地了解這一論題的學術意義,進而同情地理解作者寫作此書的用意乃至苦衷。

《無籍之徒:中國流氓的變遷(增修版)》,作者:陳寶良,漢唐陽光|山西人民出版社2022年12月。

拙著最初名為《中國流氓史》,1993年由中國社會科學出版社出版,首印萬冊,在當時算得上是學術暢銷書,這是我聊以欣慰的事情。此書先是被翻譯成韓文,在韓國出版,且翻譯者憑借此書獲得2001年度韓國“中語中文學會翻譯獎”。記得當年在韓國獲此大獎的有兩本書,另外一本是《魯迅》一書的譯者。這應該說是一個很有意思的巧合。魯迅是我的同鄉先賢,我之所以寫作此書,除了個人童年時期的生活經歷之外,實際上更多地是受到了魯迅《流氓的變遷》這一講演稿的影響。此書韓文版出版后,韓國《東亞日報》《朝鮮日報》《每日新聞》《京鄉新聞》均有書評與書訊。至于有關拙著的書評,更是見諸中國大陸之《光明日報》《文匯讀書周報》《博覽群書》《中國史研究動態》,香港之《大公報》,日本之《明代史研究》,法國之《漢學文獻評論》等報刊。

更令我感到欣慰的是,我所敬仰的著名漢學家卜正明教授親自為拙著撰寫了書評,在法國的《漢學文獻評論》上刊發,并在他所寫的漢學名著《縱樂的困惑:明代的商業與文化》(此書獲2000年美國“列文森中國研究最佳著作獎”)中,將此書列入參考書。另外,美國漢學家魏根深(Endymion Wilkinson)教授在其所著《中國歷史手冊》(Chinese History : A Manual)一書中,也對拙著有所評價,使此書得以成為哈佛大學學生研究漢學的參考書,這也是令我鼓舞的好消息。2008年,上海人民出版社將拙著再版,并于2013年又修訂出版。

這次再次增修,改由山西人民出版社出版,并易名為《無籍之徒:中國流氓的變遷》。改用“無籍之徒”一名,會更符合歷史的實際,即從社會史的視角來看,流氓確實是脫離了國家戶籍制度管理的游手好閑之徒,甚至成為一種“棄民”。

回到問題上來。關于“流氓”與“游民”的區別,我基本上同意王學泰先生的看法。事實上,我在書中的基本觀點,大致也與王先生的觀點相同。為了使這種區別得以更加明晰,我在這里不妨做進一步的申述。簡單地說,可以從兩個方面看:一是流氓也是游民,是游民群體中的一個分層;二是并非所有的游民均可以歸屬為流氓,因為維持生計的手段與行為的特殊性,導致流氓在游民群體中分離出來,成為一個特殊的社會階層。

如果更為詳細地說,游民是從傳統的社會結構中游離出來,且不工、不農、不商、不士的獨立于“四民”之外的社會群體。從傳統社會結構的角度來說,舉凡“不事恒業者”,均可視為“游民”。可見,游民概念的內涵,確實比“流氓無產者”更大一些。流氓,尤其是職業流氓,既來自流民,更來自游民,是一批專事游蕩、擾亂社會秩序、為非作歹的不良莠民。盡管流民也是產生流氓的“后備軍”,但從總體上說,史學界對流民有一個基本的涵義界定,他們大多為一些安分守己的饑民,最為急迫需要的還是追求生存的基本物質條件,即土地與糧食。一旦有可能,他們會重返家園,附著于土地之上,重新登錄于戶籍之中,即使不再回到故鄉,同樣也會以“附籍”“客籍”等形式,登載于寄居地。從廣義上講,游民也是流氓,他們與流氓有著千絲萬縷的聯系,但游民這一概念明顯大于流氓。換句話說,游民除了流氓,以及一部分職業性的盜匪之外,還包括游丐、江湖賣藝者、習拳舞棒者、賭徒、游方僧道、散兵游勇等。

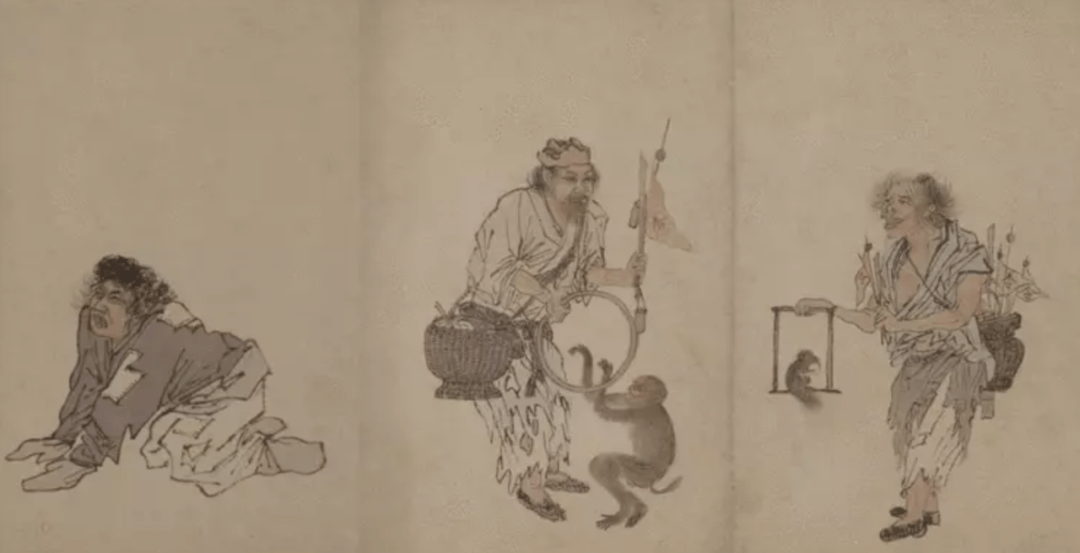

明 周臣《流民圖》。

新京報:流氓的產生和演變又具有怎樣的特征?

陳寶良:追溯流氓的源頭,反而是游士與游俠成為了流氓的祖師爺,而并非后來的職業游手。魯迅認為,流氓一來源于“孔子之徒,就是儒”,二來源于“墨子之徒,就是俠”。這是一種高屋建瓴的見解。孔子之徒,儒家的末流,即戰國時期的“游士”,他們不僅具有“儒的詭辯”,而且頗有些流氓習氣。在戰國時期,這些游士又被稱為縱橫捭闔的“策士”。他們以三寸不爛之舌游說人主,議論古今,陳說利害,上為國家排解憂患,下為自己博取富貴,可見不過是一群寄食于君主門下的政治流氓。當然,先秦貴族政治崩潰之后,失去世業的流民,并非僅僅限于這些作為孔子之徒的“士”,其實還包括原業農工的下層失業流民,這些人大多成為俠士。其中的墨家,多出自這些俠士。尤其是墨家中的“鉅子”,更是成了后世黑社會組織的嚆矢。

流氓在后世的演變,大抵沿著這兩大群體展開:歸于儒家的“士”,在上進正途無門的窘境下,轉而墮落為一些“幫閑流氓”,諸如先秦時期的“門客”,唐代的“妙客”,以及明清的“山人”“清客”,均屬于此類流氓;歸于墨家的“俠”,在戰國、漢代一度很盛行,轉而流變為秦漢的“閭巷少年”,魏晉南北朝的“無賴少年”,隋唐的“坊市惡少”,以及明代的“打手”與“打行”。當然,流氓的源頭并非僅僅限于儒、墨的末流,更多的還是游離于土地的職業游民。早在先秦時期,就已經出現了“惰民”與“閑民”,唐代有了“閑子”,宋代有了“浮浪人”與“閑人”,元代有了“無徒”與“無籍之徒”,明代有了“逸民”“喇唬”“光棍”與“把棍”,清代有了各色“棍徒”,更是名目繁多。諸如此類的特殊群體,才稱得上是流氓演變中的生力軍。

至于流氓演變的特征,基本體現在以下兩個方面:一是儒、墨之徒的日漸墮落。儒家之徒的墮落,尤其是士行的無賴化,應該說是知識階層的最大悲劇。原本應該憑借自己的知識,積極投身于治國平天下的千秋功業之中,但最后因為上升途徑的狹窄,導致諸多士人的“失業”,成為了“失職之士”,不得不淪落為憑知識依附于權貴大佬之門的門客與幫閑,甚至不乏做出一些捧屁、呵大卵孵的丑陋行徑來。這無疑是值得后來的研究者最為值得深思的事情。墨家之徒的墮落,甚至俠客失去原本正面的形象,同樣值得引起關注。流氓是俠客墮落以后的產物。換句話說,真正意義上的俠客、劍俠一流人物,理應是秉天地之正氣,能為人雪不平之事,霜鋒怒吼,雨血橫飛,最稱得上是世間第一快人,可以行世間第一快事。

可惜的是,后世所謂的俠客,已經很少得此真傳。世人偶然學得幾路拳腳,舞得幾路刀槍,便儼然自命為俠客,不是貽禍身家,便是行同盜賊,最后還是把一個“俠”字弄壞了。這就是說,后世的俠客,已經墮落成“以殺人為好漢”,或者“借放縱為任俠”。二是職業流氓的崛起。時至明代,出現了“喇唬”“光棍”這兩個專有稱謂,均屬于專門害人的“詐騙之匪”,也就是職業流氓。到了清末,“流氓”這一稱謂更是出現了轉化,即從原本泛指流民的稱謂,轉而成為職業游手的稱謂。這一稱謂,不僅見諸當時的報紙《申報》上,甚至見于官方的史籍即《清實錄》上。

新京報:漢代的開國皇帝劉邦,明代的開國皇帝朱元璋都曾經是流氓,他們也都完成了從流氓到皇帝的人生逆襲。一般說來,從最底層崛起的皇帝和官員,對權力會看得特別重,甚至有一種畸形的迷戀。而這兩人也正是如此:劉邦稱帝以后,以種種借口翦除異姓王,同時又分封劉氏子侄為同姓王;朱元璋大肆屠殺功臣,持續時間有十幾年;劉邦生前與群臣定下白馬之盟,立下“非劉氏而王,天下共擊之”的誓約,以此作為鞏固西漢中央政權的輔助手段。朱元璋廢除了宰相,將權力空前集中。那么,兩人身上的流氓習氣起到了怎樣的作用?這種流氓習氣對于兩朝的政治文化乃至社會風氣的塑造起到了怎樣的作用?

陳寶良:正如臺灣學者薩孟武所言,在中國歷史上,對傳統社會最高統治者構成極大威脅的不外乎下面兩類人:一類是地方豪強,如曹操、楊堅、李世民之流;另一類是流氓,即被統治者斥責為“亂民”的那批人,如劉邦、朱元璋之流。大致說來,地方豪強有財有勢,平時積累財富,招納亡命,聚集門客,一旦社會動蕩,他們就起兵奪權,便于成功。這自然是眾所周知的事實。而流氓光棍一條,一無所有,了無牽掛,所以能做到勇于冒險,無所顧忌。盡管歷史上流氓爭奪帝位的斗爭頻繁發生,但其成功者寥寥無幾。當然,爭奪帝位的野心,卻是這些流氓人人具備的。

需要指出的是,在中國歷史上,盡管豪強與流氓是兩個不同的社會集團與社會階層,他們的行為卻頗多相似之處。尤其是,豪強需要流氓,流氓也離不開豪強。他們臭味相投,雖不可能結成永久性的聯盟,卻也能一時狼狽為奸。流氓一旦依附于豪強,其違法活動就會得到庇護,得以逃避國家法律的懲罰;而豪強如果得到流氓的支持,就會在原有財勢的基礎上,增加一些潑皮的膽氣與手段,從而在政治角逐中所向披靡。

劉邦、朱元璋堪稱中國歷史上政治流氓的典范。正如大家所知道的,據《史記?高祖本紀》記載,劉邦“少不事家人生產作業”,“無賴,不能治產業”。至于朱元璋的出身,有人認為是“游丐”,有人認為是“游方僧人”。其實,自宋代以后,所謂的游方僧人,大致與游丐相近,一概被稱為“掛褡僧”或“掛單僧”,均屬于游民。清代史家趙翼曾稱明太祖朱元璋其人,一人兼具圣賢、豪杰、盜賊之性,這顯示出相當敏銳的史識。

電視劇《楚漢驕雄》劇照。

政治流氓最為顯著的本性,就是不講信義,翻臉不認賬,心狠手辣。舉例來說,凡是手下將領在戰場上失利,就會被違紀斬決,但到戰爭勝利后,政治流氓又會反過來大舉殺戮有功戰將,其理由無非是犯了功高震主的忌諱。可見,屠殺、迫害功臣宿將,是政治流氓本性的大暴露。如劉邦就殺了韓信、彭越,而朱元璋則先后制造胡惟庸、藍玉慘案,胡案族誅至三萬余人,藍玉案也誅至一萬五千余人,開國功臣幾乎一網打盡。所以,自古就有這樣一句至理名言:“狡兔死,走狗烹;飛鳥盡,良弓藏。”另外,還流傳著這樣一句俗語:“太平原是將軍定,不許將軍見太平。”這兩句話,一方面說明凡是參與創業的功臣武將,他們在建國以后盡管也會享受到短暫的富貴榮華,但終究無法榮耀終身,甚至不乏被誅戮的悲慘下場;另一方面,又告誡那些功臣,在面對流氓皇帝春風得意之時,應該及時避其鋒芒,盡早隱退,以免成為皇帝的案上之肉。當然,這種事情不僅發生在君臣之間,有時連骨肉之間也是如此。而劉邦、朱元璋所行之事,就是這兩句話的最好注腳。

當然,皇帝出身流氓,或者說皇帝天生帶有一些流氓習氣,其中對于政治與社會的影響,可以從好的或惡的兩個層面加以考察。從好的層面來說,出身于社會底層的一段經歷,顯然使皇帝可以洞徹社會下層的疾苦,一旦登基成為皇帝,那么在頒布或實施的政策中,會出現一些同情小農或社會底層的政策,也就是休養生息、輕徭薄賦。這些政策,固然是為了自己的江山的安定乃至萬年長久,但確實對于王朝建立初期社會經濟恢復乃至民眾生活的改善不無裨益。這無疑與他們自己的那段經歷不無關系。從惡的層面來說,皇帝出身流氓的經歷,對于一代政治風俗或多或少會產生一些不良的影響。

以明太祖朱元璋為例,其超越制度乃至法律的強權行為,至少在當時的政治層面已經留下了不好的惡習:一是唯我獨尊,一方面是制度的建設者,另一方面又是制度的破壞者,《大誥》《大誥武臣》的頒布,足以證明皇帝的權力可以超出制度之外,甚至凌駕于一代典制的《大明律》之上。除此之外,洪武時期為具體處理胡惟庸、藍玉二案而獨自頒布的《昭示奸黨錄》與《逆臣錄》,同樣也從一個側面證明,流氓出身的皇帝可以為了一己私利而大肆殺戮功臣,并藉此警示甚至恐嚇臣民。二是獨斷專行的行政作風,顯然已對從元末過來的知識人產生了心理警示的作用,明初知識人不愿意進入地方學校成為秀才,或者說一些知識人不愿意出來做官,就是典型的證據。至于對社會風俗的影響,鑒于相關證據的缺乏,很難在這里一一展開闡述。

電視劇《洪武大案》劇照。

明代流氓與一條鞭法

新京報:《無籍之徒》185頁寫到了萬歷年間北京的流氓組織——以錦衣衛官員韓朝臣為首的“十虎”。“十虎”與蘇州的流氓組織“龍蛇幫”并稱萬歷時期的“雙黑幫”。有人認為,萬歷時期是黑惡勢力最猖獗的時期,幾乎每個城市都有黑幫存在,而黑幫的出現,則與“一條鞭法”導致的大規模人口流動高度相關。對此,你怎么看?

陳寶良:若以明代社會、文化、生活、風俗等為視角,相對重要的社會轉型與文化變遷,應該說是在成化、弘治年間。更確切地說,發生在明武宗在位的正德時期。正德前后,明代的社會、文化、生活、風俗發生了前后大為不同的變化,而并非需要延宕至萬歷年間。

有意思的是,成化、弘治年間,是一個被后來的士大夫所百般稱頌的時代,甚至可以與“三代”相媲美。但正是在這令人敬仰的兩個朝代,流氓黑惡勢力得以長足的發展。如果我們從《實錄》與戴金編的《皇明條法事類纂》兩種史料來看,成化、弘治年間,流氓勢力至少發生了以下兩大變化:一是新的流氓稱謂“喇唬”的出現,他們的活動日漸猖獗。從當時的兵部尚書余子俊的上奏中不難發現,所謂的喇唬,實際上是指閭巷惡少與各處捕盜罪囚結聚黨類之后的稱呼。可見,喇唬既是一種流氓稱謂,又是一種流氓團伙。二是出現了在當時頗為有名的流氓團伙。如成化六年(1470),山西太谷縣的流氓頭子杜文翥,自己號稱“都太歲”,與兄弟一起結交一批惡少,號“十虎”“二賢”“八大王”等,暴橫鄉里,時常聚眾做一些奸惡不法的事情。

當然,到了萬歷年間,流氓勢力更為猖獗。這體現在以下三個方面:一是流氓團伙紛紛出現,并且靠結拜兄弟這種儀式維系團伙成員的關系,如當時北京的流氓頭子韓朝臣,平日依靠錦衣衛的勢力,結義十個兄弟,號稱“十虎”,橫行于京城各個地方。二是自萬歷以后,主要是泰昌元年(1620),在北京出現了“把棍”這樣一種流氓稱謂。這些把棍均為游手無賴之徒,平日主要靠“拿鵝頭”(即訛詐愚笨之人)與“生事詐人”為業。“把”是把棍的組織團體。惡棍聚在一起,結成團體,就稱“把”。我心中一直存有一個推測,這就是明代的把棍是近代四川“舵把子”的不祧之祖。

當然,這兩者之間的淵源關系,目下限于資料的匱乏,尚有待于后來的研究者加以證實。三是“打行”的出現及其興盛。明代中期以后,在經濟富庶的江南地區,尤其是蘇州、松江兩府,出現了一大批專職替人報私仇的無賴,這就是當時名震江南的“打手”,有時又稱“青手”,而打手的組織則稱為“打行”。在明清的史籍中,打行又稱“打降”。這是因為,在吳語系統中,“降”可與“行”同音。所謂打行,就是以打人作為自己的職業。以松江府崇明縣為例,萬歷年間的打行人員,比較著名的有曹鐵、抄化、李三等人。天啟初年,有楊麻、大陳、梅二、郁文、昌橋陳二、熊帽子等人。打行本身已經是一種流氓組織團體,但在此之外,他們又從中結成“團圓會”“地皇會”一類的組織。

晚明城市黑幫團伙的出現,固然少有直接證據證明與“一條鞭法”的實施有關系,但毋庸置疑的是,與社會經濟發展,人口從農村向城市的大量流動應該有很大的關系。在明代,“一條鞭”有時又稱“一條編”,原本是在明代久已存在的一種俗稱,其中的含義具有簡便、省心諸義,后用在地方賦役改革上,稱之為“一條鞭法”。一條鞭的實施,是一個歷史的過程,是各地賦役改革嘗試的結晶,而后至萬歷初年而廣泛推行。據我有限的閱讀范圍,至少至今沒有資料證明,一條鞭法的實施,直接導致晚明流氓勢力的勃興。

不過,流氓勢力與明代賦稅徭役的關系,從打行這一組織可以得到部分的證據。這就是說,到了明代末年,打行的活動開始有所變化。當時由于官府追賦急迫,百姓無法按時交稅,時常受到杖責之苦。于是流氓專門開設打行,實行壟斷,代人挨板子。這些流氓替人挨板子,定有時價,一般每挨一板子付銀二錢。此外,有一點倒是確鑿無疑,即流氓勢力是人口流動乃至社會流動的產物。進而言之,明代中期以后大量流動人口的存在,顯然為城市黑惡勢力提供了溫床。而大量人口流動的出現,無疑基于以下兩個事實:一是明初所定官方戶籍、路引制度的松弛,使人們有了外出、流動的基本自由,進而產生了諸多游手好閑的流動人口;二是官方管理僧道度牒制度的廢弛,從而導致大量游方僧道的出現。

電視劇《萬歷首輔張居正》劇照。

新京報:你此前的著作《明代秀才的生活世界》曾經寫到,明代后期一些秀才墮落為流氓和無賴,《中國流氓史》271-275頁寫到晚明秀才被人雇作打手,以及秀才和流氓無賴結合,坑害普通民眾。除了士風墮落的原因之外,這是否和當時讀書人的出路太少,難以謀生相關?

陳寶良:秀才是一種民間俗稱,正式的官稱應該叫“儒學生員”。按照道理來說,秀才是斯文一脈,其行為不妨扭扭捏捏。所以,有人就把秀才形容為“處子”。但事實并非如此。大概從明代中期以后,士風開始墮落,秀才行為日漸無賴化,甚至如同“妓女”“淫婦”。這當然是一種比喻的說法,說的更確切一些,晚明的部分秀才,實則已經稱為“劣衿”,甚至成為一個地方官必須面臨的大問題,這就是所謂的“學蠹”。

晚明秀才的無賴化,主要體現在以下三個方面:

一是秀才一旦在科名上沒有上進的出路,有些人就出任訟師,靠此維系家庭生計。尤其是到了冬末,一些原本在鄉村教書糊口的秀才,都歇館在家過年。一等有事,就終日纏官擾民,今日上手本,明日上呈子,興訟、息訟,一由他們任意所為。他們包攬詞訟,甚至成為“學霸”。這些劣衿的活動,猶如群宿的大雁,于是被人稱為“雁”。百姓在路上遇到劣衿,就紛紛說:“雁來矣。”人人趨避,唯恐不及。秀才興訟滅訟,甚至結成了“破靴黨”。這個稱謂很有意思,也很能說明問題。靴子是秀才的服色,代表著一種身份,非普通庶民可以穿著,但一個“破”字,足以說明秀才之窮,連一雙嶄新完整的靴子也買不起。

二是秀才鬧事及其無賴化,甚至被稱為“藍袍大王”。所謂藍袍,是秀才的服色,也就是青衿、襕衫。所謂大王,或指神廟中各色大王神像,或指占山為王的山大王,就是攔路搶劫的“強徒”,也就是落草為寇之人。秀才有“藍袍大王”之號,無疑就是秀才無賴化的最好注腳。

三是晚明秀才多以“兇”出名。如當時蘇州府常熟縣有一位叫單君右的秀才,因兇相而有“韃子”之號,里中百姓有“單韃子倒兇”之說。到了明末,更是流傳著這樣的笑話:凡是市井閭閻中有人互相爭斗,動輒曰:“我雇秀才打汝!”秀才本應溫文爾雅,卻被人雇去充當打手,一臉兇相。

至于士風墮落的原因,確實與士子科名之路日趨狹窄有關。當然,科舉失敗的秀才,雖然只能走不同于中舉人、進士而后進入仕途那樣的正途,但同樣可以走岔路,以維持家庭的生計。這就是說,科舉失敗的秀才,并不一定會成為無賴流氓,在岔路中還是有兩條路可走:大部分安分守己的秀才,通過教書、行醫、入幕等正經職業而維持生計,其中一小部分不安分守己的秀才,則淪落為訟棍,甚至日趨無賴化。

《大明風華: 明朝人的城市生活》,作者: 陳寶良,岳麓書社 2023年1月。

流氓與官家權力

新京報:錦衣衛官員韓朝臣和其他9名流氓拜把子,組織成北京談虎色變的流氓組織“十虎”,其他一些流氓組織的興衰史都說明,城市中的流氓組織要發展壯大,就必須勾結權力,撐起自己的保護傘。那么,在古代社會,流氓與政府權力之間是一種怎樣的關系?

陳寶良:從社會學的角度來說,流氓無疑是社會過剩的勞動階級,也即沒有勞動地位,或僅僅做不正規勞動的一股社會力量。而從中國古代的實際情況來看,流氓是從農村土地中分離出來的一股社會閑散力量,是不事勞作或僅僅從事不正規勞作的職業游手。在傳統中國社會中,流氓的起源頗早,而且在社會中的力量也相當強大。而流氓階層力量的強弱,也會在某種程度上反映傳統小農經濟的穩定與否。流氓一旦勢力擴大,形成一個獨立的社會階層,勢必會擴大自己的影響,參與政治、經濟、軍事、文化諸領域。換句話說,流氓既有代表本階層的政治與經濟需求,同時也將積極地參與軍事與文化活動。

流氓勢力與權力勾結,淵源有自。無論是春秋、戰國時期的門客,還是明清時期的清客幫閑,無不是寄食于衙署官員。此外,南宋杭州的“賣闕”,明代北京的“撞太歲”,也足以證明流氓廣泛參與政治,積極充當政治上的說客與中間人,甚至不乏借用欺騙這種無賴的手段從中牟利。

至于古代社會中流氓與政府權力之間的關系,我想可以從以下三個方面觀之:

其一,因為流氓勢力本身對于社會具有極大的破壞性,政府一直通過各種制度與法律手段加以積極的管理與懲治。從管理層面來看,就是通過登記造冊制度,以便控制流動人口。尤其是像流氓這樣的無籍之徒,更是將他們打入“另籍”“另冊”,或者歸入“棄民簿”,或者在保甲冊中注明“游民”二字,以加強對這些黑惡勢力的管理。從法律的層面來看,明清時期已經在官方法律中出現了對“喇唬”“光棍”這些流氓的懲治條例,以及相關的地方司法實踐。

其二,我們不得不承認,在具體的歷史事實中,確實不乏流氓與權力相勾結的例證。其中最為重要的例證,就是明清時期地方巡撫、巡按為了訪察地方弊政與豪惡勢力,不得不使用“采訪”新聞的方法。而在巡撫、巡按采訪的過程中,慢慢出現了“窩訪”這樣的弊端。換句話說,所謂的訪察地方官員,更多的時候是被流氓組織“訪行”所把持。如明代蘇州府常熟縣的訪行組織“保生社”,其頭目邵聲施,被組織內的成員稱為“大阿哥”。邵聲施與當地的官員多有勾結,且往來頻繁。于是,很多地方官員就成為邵聲施等流氓成員的保護傘。

其三,官方的制度與法律,對于管理與懲治流氓勢力固然發揮了一定的作用,但仍然無法起到消除這一特殊社會階層的真正效果。于是,在官員或士大夫中,開始出現了這樣一種新見,即積極利用這些流氓勢力并加以有效地管理。像“天罡”“地煞”“把棍”之類的流氓,無疑是一種“惡人”,也即良民的“蟊賊”。盡管所有官員與士大夫一致認同,只有去除這些“蟊賊”,良民才得以安居樂業。但在如何管理這些流氓的問題上,明末東林學者高攀龍則提出了頗為新穎的看法,即不再是除惡務盡,而是利用流氓中的首領,即那些所謂的“首惡”,由他們來管理與控制手下的黨類。他的具體主張是將那些“天罡黨”中的首領登記在冊,由地方政府提供他們的薪祿,平時則由他們管束自己的組織成員,一有事情,再使用這些流氓。若是他們的黨類中發生詐害良民之事,也是惟首領是問。這樣具有創新意義的見解,竟然出自以講儒家正統之學為主的東林黨魁之口,不能不說流氓無賴的勢力在當時確實已是相當強大,以致儒家的正統人士也不得不開始考慮如何適當管理和利用好這些勢力。這當然是問題的一個方面。從另一方面來看,這種見解出自東林黨人士,也將促使我們對東林黨所代表的社會利益階層作出諸多新的評價。

電視劇《大明王朝1566》劇照。

新京報:《無籍之徒》317頁寫到了清代宗室人員的流氓化、無賴化,《大明風華》也寫到了朱元璋的后代親王、郡王、將軍和流氓、無賴勾結。顯然,這些“趙家人”(皇族)敢于作惡,很大程度上是因為享有特權,地方官不敢“違法必究”,因為君主制時代的中國是人治社會,享有特權者可以藐視法律。那么,地方官對此通常采取怎樣的對策?在什么樣的情況下才敢懲治這些“趙家人”?

陳寶良:宗室成員的構成相當復雜,其內部也處于日漸分化之中。換句話說,宗室成員也有上下層之分,上層宗室成員可以憑借自己的祿田而過著錦衣玉食的生活,而下層的宗室成員,尤其是那些沒有名封的宗室“花生子女”,因為祿糧不多甚至沒有祿糧而往往生計沒有著落。至于宗室成員的行為,尤其是他們的無賴化行徑,同樣處于一種兩分的狀態:上層的宗室成員,則是把持地方衙門,武斷鄉曲,甚至廣泛搜羅流氓無賴為自己所用;下層的宗室成員,則因衣食無著而游蕩于社會,其行為幾乎與無賴相同。

就此而論,宗室成員的無賴化,固然與他們本身享有的特權有關,但更是社會流動的自然結果。其實,以明代為例,朝廷對宗室犯罪的懲治同樣具有一整套的法律體系,且在鳳陽設立專門的監獄“高墻”,用來關押宗室中的犯罪人員。高墻的設立,一方面說明同樣是法律懲治,宗室有著不同于普通民眾的特權;另一方面,說明朝廷確實也在借助于法律而對宗室成員加以規范。尤其是明朝的開國之君朱元璋,對自己的兒子諸如秦王等,一旦有了超越倫理與法律的不法行徑,往往也會直斥其非,甚至不乏嚴厲的訓斥,現在保存下來的《御制紀非錄》一書,就是朱元璋記錄自己兒子為非作歹行為的實錄。

明代的宗室問題,有著一個內在的轉向:在明初時期,宗室最大的問題是擁有護衛之兵,且權力頗大,進而對朝廷構成很大的威脅,而后才有建文帝的“削藩”之舉,以及隨之而來的“靖難之役”。朱棣獲取皇帝寶座之后,同樣實施的是“削藩”政策。可見,明初的宗室問題,歸根結底是一個政治問題,也就是王權與藩王權力的爭斗。自明代中期以后,隨著“削藩”的成功,宗室一方面不再擁有護衛之兵,另一方面又被嚴厲禁止干涉政治,于是宗室只能埋首于富貴淫佚的生活,隨之而來的則是宗室人口的膨脹,宗室成員的祿糧也就成為國家的一大財政負擔。可見,明代中后期的宗室問題,已經成為一個經濟問題。宗室成員無所事事,勢必使宗室成員趨于分化:一方面,宗室成員進無門路,且又有豐厚的祿糧供給,于是就成為了一個“棄物”,對于國家與社會毫無用處;另一方面,一部分生活沒有著落的宗室成員,開始游蕩于社會,并與流氓無賴為伍。

在傳統中國社會,因為倡導“人治”,缺少必要的“法治”精神,司法缺乏公正性是一件很自然的事情。除非出現了包拯這樣不畏強權的清廉之臣,否則在面對特權階層的犯罪行為時,很難做到“違法必究”,甚至難免會出現徇私枉法之舉。包拯因清明公正,而被民間百姓譽為“包公”,甚至將他的事跡編入戲曲、小說而廣為傳播,但從整個官場來看,真正能為百姓利益考慮且不畏強權的官員,確實寥若晨星,更多的還是和光同塵,甚至與地方豪惡、黑惡勢力沆瀣一氣,同流合污。

《大明劫》劇照。

流氓意識與民間文藝

新京報:你在《無籍之徒》中談到,流氓意識不可避免地打上了游民劣根性的烙印,具體表現為山頭主義、土匪意識、見利忘義與雇傭意識。

此前,王學泰先生曾反復強調,戲劇、說書人、皮影戲等民間的通俗文藝,對于底層民眾的價值觀有著重大影響。有學者研究,義和團請的“神”,有很多就是來自戲劇。如你在《大明風華》所說,明代是一個世俗化的朝代,那么,這種民間的通俗文藝,對于流氓的意識層面產生了怎樣的影響?

陳寶良:關于這一問題,我在拙著出版的后記中,已經有一個基本觀點的闡述,不妨在此再做一些申述。作為一個社會階層,流氓仍屬處于社會下層的平民階層,只不過是平民中的一個特殊階層而已,因此他們也有自己的意識與文化興趣。盡然流氓是平民中的不良分子,即他們時常違法犯禁,與朝廷維系傳統統治秩序的教化倫理鑿枘不合,但他們的文化興趣倒是與一般平民歸趨一致。

這就是說,他們與滲透于平民階層的俗文化相親,而與士大夫的雅文化較為疏遠。當然,不排除有些流氓頭子,一旦成為暴發戶以后,附庸風雅,藉此進入上流社會。一般說來,流氓識字不多,有些甚至大字不識幾個,所以,其文化旨趣必然受到大眾文化心理的影響。他們對朝廷確立的以儒家倫理規范百姓的做法極為反感,不愿做一個以耕織為生的“順民”,而是希望擺脫土地的羈絆,到處游逛,自由自在。基于此,他們沾染了不少市民階層中的不良習氣,酗酒、賭博、嫖娼樣樣來,而且在處事上不乏油滑、刁鉆,有時甚至帶有幾分狡黠、詭譎,更有潑皮的膽氣。在這些方面,他們與傳統農民那種老實、膽小怕事、安分守己大相徑庭。魯迅筆下的阿Q與閏土,即是流氓與農民的兩種典范。

當然,如果從另一個角度來看,傳統的農民意識在流氓中顯然根深蒂固。盡管他們擺脫了土地的束縛,但終究無法脫離農民意識的拘束。這顯然是傳統中國市民意識不獨立乃至不徹底所致,但確實在一定程度上限制了流氓意識的獨立性。流氓與傳統的農民在文化興趣上有諸多的雷同之處:他們雖不愿對朝廷規范的官方祭祀活動表示尊敬,卻與農民一樣,對民間的宗教祭祀活動表示出極大的興趣,有時甚至成為民間“社會”“廟會”的具體張羅者與組織者,佛道信仰以及民間的宗教信仰在這些人中仍然十分流行;他們對儒家經典雖無多少好感,對孔孟或儒家的先賢不屑一顧,卻對流傳于民間戲曲、小說乃至民歌興味盎然,對梁山泊眾綠林好漢肅然起敬,對關云長這樣的忠義英雄更是頂禮膜拜。如明代蘇州的流氓也是極喜山歌的,諸如《山坡羊》《掛枝兒》這一類的情歌,他們也時常掛在嘴邊哼哼。

流氓大多來自破產的農民,屬于游民,因此其流氓意識不可避免地打上了游民劣根性的烙印,具體表現為山頭主義、土匪意識、見利忘義與雇傭意識。流氓的結幫拉派,互相火并,形同水火,動輒斗毆,藉此搶奪地盤,山頭主義的陋習根深蒂固。以歷代農民起義為例,這種山頭主義的壞習慣,必然會嚴重破壞起義隊伍的紀律與內部團結,進而便于統治者分化與鎮壓農民起義。在流氓中,土匪意識也極其嚴重,燒、殺、搶、掠似乎成為了他們的家常便飯。歷代農民軍為了維持生存而采取的“打糧”這一措施,實則是一種下山搶糧的行為。至于在明末廣為流傳的“賊過如梳”的謠諺,這決可簡單地視之為污蔑不實之詞,而是起義隊伍中因流氓增加而造成的土匪意識膨脹的實錄。

電影《新龍門客棧》劇照。

流氓雖以“義”字當頭,以此聯絡同黨,維系組織,但是,見利忘義之事也不斷發生。流氓組織間各派互相拉攏,于是出現了一些流氓紛紛跳槽、各攀高枝的現象。而每當起義隊伍處于最為艱難的時刻,隊伍中的流氓就會動搖意志,經受不住朝廷的勸誘,賣身投靠,最終出賣起義組織。在流氓中,雇傭意識也極其嚴重。為此,他們可以拋棄義氣,誰有錢就替誰出力。在這種意識的驅使下,流氓就不僅僅是違法犯禁,成為朝廷的對立面,而是可以投靠豪強,成為打手、保鏢,有時甚至成為朝廷的鷹犬,為統治者出力賣命。

戲曲、小說、詞話、影戲一類的民間文藝,確實與流氓結緣很深。一方面,在傳統中國,諸如戲子、說書藝人、皮影戲一類的江湖藝人,這些到處走碼頭的三教九流之人,無不被歸入游民的行列。另一方面,自唐宋以后,尤其是到了明清兩代,戲曲、小說尤其繁盛,隨之而來者,則是在儒、佛、道三教之外,新出現了一教,這就是“小說教”。當然,所謂的小說教,不過是一個籠統的說法而已,實則應該包括戲曲、小說、民歌、說書、彈詞等民間文藝。所有這些民間文藝,均受到了包括流氓在內的城鄉庶民的喜愛,并逐漸滲透到下層民眾的意識中。

舉例來說,很多流氓所取的綽號,如“三十六天罡”“七十二地煞”之類,顯然受到了小說《水滸傳》的影響。清代乾嘉時期著名學者錢大昕曾明確指出,自從很多小說作品出來后,逐漸影響到民間百姓的一些倫理道德觀念,也即“以殺人為好漢,以漁色為風流”。所謂的“以殺人為好漢”,其實是指《水滸傳》一書而言;而“以漁色為風流”,則指《西廂記》《金瓶梅》兩書。

《明代士大夫的精神世界》,作者:陳寶良,北京師范大學出版社2017年1月。

鄉紳與底層社會

新京報:我在讀《晚清官場現象:杜鳳治日記研究》一書時發現,地方紳士成為豪強,橫行鄉里,窩盜、窩賭,借重權勢欺壓平民的現象相當普遍。而《無籍之徒》541-554頁顯示,紳士勾結流氓無賴,在鄉鎮欺壓普通平民。因為縣官收稅需要倚重紳士,因此也對紳士的某些行為視若無睹。

此前,有一些學者將古代宗法社會下的鄉村描述為溫情脈脈的熟人社會,但這些記錄都顯示,哪怕是同宗同族的熟人社會,其內部也存在著處于利益計算下的壓榨和非法行為。也就是說,底層平民既遭受著皇權的壓迫,同時也遭受著鄉紳流氓的欺凌和剝削。縱然一些鄉紳會做一些好事,但這一面也不可忽視。你怎么看?

陳寶良:這個牽涉到傳統中國社會的認知問題。細說起來,又包括兩個方面的問題:一是傳統中國社會的性質問題,二是傳統中國地方社會中的社會力量問題。

就第一個問題來說,社會學家費孝通在《鄉土社會》一書中,從社會學的視角對中國社會性質有一個基本的界定,也就是將中國傳統社會斷定為一個“鄉土社會”。在鄉土社會里,一說起“訟師”,大家就會聯想到“挑撥是非”之類的惡行。一個負責地方官員的父母官,維持禮治秩序的理想手段是教化,而不是折獄。于是,在鄉土社會里,打官司也成為一種可羞之事,表示教化不夠。在鄉村里碰到矛盾,最為看重的是調解。而所謂的調解,其實又是一種教育過程。毫無疑問,將傳統中國社會定義為以“無訟”為主體的“反訴訟”社會,大抵反映了中國的實際情況。

但值得指出的是,歷史研究固然需要這種概括社會本質的社會學理論的指導,但更應關注歷史上社會形態的動態變遷,以及變遷的內在理路,進而闡釋其原因。鑒于此,日本學者夫馬進教授與我都認為,到了明清時期,已經從“鄉土社會”轉而變為“好訟”社會。在明清史料中,“好訟”“喜訟”“健訟”“囂訟”“刁訟”等,已經成為一些出現頻率較高的詞匯。更有甚者,至清代,時人已經將“積年健訟者”稱為“訟油子”,而且此類健訟之人的廣泛存在,已經稱為滋生擅長“刀筆”之訟師的溫床。“好訟”的各種面相,主要體現在以下幾個方面:一是民告官之風的形成;二是家族內訴訟案件趨于頻繁;三是土地訴訟案件的漸趨增加;四是婦女出面告狀風氣的形成;五是僧道涉訟案件的增加;六是地域性“好訟”之地的形成。由此可見,盡管儒家知識分子追求一種“無訟”的理想境界,而明清社會的現實狀況卻是一個“好訟”的世界。

《明代婦女生活》,作者: 陳寶良,中國工人出版社 2023年6月。

新京報:和平民相比,鄉紳在地方屬于強勢者。

陳寶良:按照張研教授的研究,傳統中國基層組織呈現出縱橫依賴與相互聯系的實際狀態。而基層社會組織的構成,則包括以下三大系列:一是里社、保甲、坊廂系列,此屬于法定社區中官方下令編組、反映了縣以下基層行政的社會組織;二是家族、宗族、鄉族系列,此為自然社區中人們長期以來在“物”和“人”的生產中自然形成,并以血緣、地緣為基本紐帶的社會實體組織;三是行業組織與經濟型鄉族組織系列。

其實,上述三類社會組織,歸根結底是紳士(亦可稱“鄉紳”,或稱“紳衿”)在從中起關鍵作用。鄉村基層行政組織,盡管紳士自己不曾出任擔當,而是多由家無產業的無賴棍徒充任,但其本身所具有的由社區自行推薦的特點,無疑使紳士可以借助自己的勢力而操縱推薦,從而達到左右鄉村社會的目的。而鄉村宗族勢力,從某種程度上說,其實就是紳士勢力的真實反映,一般庶民百姓不過是宗族的依附者而已。至于行業性的經濟組織或同鄉組織,當然無法否認商人在從中起作用,但紳商或紳董的出現,事實上已經證明紳士的勢力同樣已滲透到經濟組織。所以,我認為,傳統中國的基層社會,其權力實際上操縱在紳耆(紳士與耆老)、鄉保(里甲與保甲)與無賴層的手里。紳士無疑是地方社會的領導者,但無賴層勢力的擴大,也造成他們可以更多地參與地方性社會事務。換句話說,傳統中國的地方社會,不是紳士層獨自在扮演領導者的角色,而是紳士層與無賴層互相妥協、互相滲透,共同管理或控制地方社會。

對于紳士與宗族的歷史定位,歷史學界事實上存在著一種“矯枉過正”的偏弊。就紳士這個社會階層來說,在階級史學的大纛下,難免過分強調了紳士的階級屬性,將其歸類為貴族地主、特權地主之列,過分強調了這一社會階層與統治者利益的一致性,也就是官僚、地主、紳士的三位一體。而西方學者的研究,則偏重于就科舉、紳士作社會的研究,過分強調科舉的“公平”性,以及紳士與土地的分離。其實,紳士除了是統治階級的中堅以外,又何嘗不與國家力量有沖突的一面,而且更多的是扮演朝廷與地方之間的一股中間勢力的角色。

反觀之,即使純粹做一些社會學研究,也無法忽視對中國傳統的土地制度的研究。這就是說,傳統中國所特具的專制政府,必然隱含著統治者與被統治者之間顯然的區別。每一個階級都因那縱非對立也必然相異的利益,而與其他階級截然有別。這僅僅是問題的一個方面。至于紳士形象,同樣必須加以辯證分析。正如日本學者宮崎市定所言,紳士階層在鄉里的活動以及他們的形象,實則存在著“惡”與“善”的兩面:一方面,他們是“鄉宦”,以鄉里為根據地,在鄉里厚殖資產,動輒利用自己在中央政府的地位與權力,橫暴鄉里,甚至招致“民怨”;另一方面,他們又是“市隱”,擁有一定的科名及官位,因為對仕途絕望而居于鄉里,雖較一般民眾有特權的地位,但熱愛鄉里,與民眾同甘苦。

就宗族力量來說,在階級史學的旗幟下,族權被視為一根“繩索”,是套在家族內普通成員頭上的一根繩索。所強調的是族長、族正等族內領導者(或者是地主)對族內普通成員(或者是農民或佃戶)的盤剝,進而將族內成員形塑為一種緊張的階級對立關系。這當然存在著偏差。當社會史廣泛興起之后,觀察的焦點發生了轉向,開始過分強調宗族在控制或穩定地方社會方面的正面價值,甚至將宗族內的生活形塑成一種溫情脈脈的理想狀態。

其實,這同樣具有片面性。若是認真梳理明清家族史,因“好訟”之風的興起,家族內同樣存在著諸多的爭競,甚至分家成風。在明代,號稱天下有“三大家”:第一個是鳳陽的朱家,具有皇族的身份;第二個是曲阜的孔家,世襲衍圣公;第三個是龍虎山的張家,在元代被封為“天師”,至明代被降格為“真人”,也是世襲的。即使是名頭如此之大的三大家族,如果我們去仔細閱讀一下《明實錄》,不難發現如下事實,即三大家族內,不但無賴的丑行比比皆是,而且在家族內部,同樣為了利益而爾虞我詐,甚至不乏斗個死去活來。

歷史的真實往往具有復雜性和多樣性,歷史研究的興味與價值所在,恰恰也在于揭示歷史事實的復雜性與多樣性。作為一個歷史學者,最為重要的一點,理應具有一種辯證的思維,而不是將歷史問題簡單化甚或片面化。

采寫/釋枷

編輯/李永博 王銘博

校對/趙琳