前不久舉辦的首屆中國紀錄片大會,讓很多人想起了“全民看紀錄片”的歲月。上世紀五六十年代,紀錄片是京城各大電影院的銀幕主角,通過看紀錄片,人們了解了很多國內外發生的大事。不過,因為跟不上時代的發展,紀錄片有段時間沉寂了。近年來,電視臺紀實類專業頻道的開播以及多項文化政策的支持,為紀錄片行業注入了新的活力,一個全新的紀錄片時代正向我們走來。

1954年,在蘇聯展覽館電影館外,觀眾們等候看紀錄片。 王一波攝

1962年,紀錄片攝影師在沙漠里拍攝駱駝隊。

上世紀80年代,紀錄片《話說長江》紅極一時。

2009年,央視首部美食類原創紀錄片《舌尖上的中國》受到熱捧。圖為記者在拍攝采摘松茸。

進影院通過紀錄片看新聞

1954年10月15日,《北京日報》1版

1956年4月1日,《北京日報》3版

上世紀五六十年代,人們了解新聞的渠道比較少,除了報紙和電臺,就要數紀錄片了。

那時候,北京的各大電影院都會放映紀錄片,紀錄片像故事片一樣,是銀幕的主角。其中,一部分是從國外引進的,像波蘭紀錄片《和平一定在全世界勝利》、匈牙利紀錄片《匈牙利國家人民文工團在新中國》、蘇聯紀錄片《革命搖籃維堡區》等;另一部分是國產的,像北京電影制片廠攝制的《反對細菌戰》、中央新聞紀錄電影制片廠攝制的《朝鮮停戰協定簽字》、八一電影制片廠攝制的《星火燎原》等。

因為可以開闊眼界,了解國內外發生的大事,學到許多新知識,觀眾們非常喜歡這種“形象化的政論”。據本報1954年10月15日1版《看電影的人們》報道,當時人們看了《里海石油工人的忘我勞動》《科學與技術》《先進的方形耕作法》等一系列蘇聯紀錄片后很受啟發。國營雙橋農場林藝隊負責菜園工作的李寶貴向隊長提出申請:“瞧,人家西紅柿每公頃的產量達到28600公斤,我們的產量和這差得多遠啊!快讓我學習駕機器吧,咱們國營農場在學習老大哥先進經驗上,也得給農民樹立榜樣呀!”一名食品廠工人在紀錄片里看到蘇聯制糖過程全部自動化后信心倍增:“今后,我們也一定要這樣來制糖。”

為了滿足觀眾需求,1955年,紅星影院改成了專門放映紀錄片和科學教育片的影院。這家影院放映的紀錄片主要有三種:第一種是時效性強的新聞,比如《解放一江山島》《1955年國慶節》《北京市“社會主義改造勝利大聯歡”》,以及外國國家領導人來我國訪問到達北京的新聞短片,有的新聞事件發生后第二天就和觀眾見面了,在當時來說已非常及時。第二種是記錄人們關心的重大事件,比如《亞非會議》、政治教育片《一定要解放臺灣》、蘇聯紀錄片《第一個春天》等。第三種屬于文化類,比如我國文化代表團出國訪問演出、外國文化代表團來我國訪問演出,還有介紹風景、物產和動物生活的內容等。僅僅一年時間,這家影院就放映了2000多場,觀眾達90多萬人次,月平均上座率最高時達81%。(1956年4月1日《北京日報》3版,《紅星影院一年來》)

紀錄片的時長并非千篇一律,有長也有短,長的在40分鐘以上,和故事片一樣,短的從10分鐘到40分鐘不等。特別值得一提的是,當年電影院播放的短紀錄片中有兩個欄目,一個叫“新聞簡報”,另一個叫“世界見聞”,兩個欄目各自編入了不同題材的新聞短片,專門在正片放映前播出。到電影院看國內外新聞,成為當時京城百姓了解國家大政方針和世界發展形勢的一種重要途徑。

助推精神文明建設

1983年3月1日,《北京日報》2版

1985年12月10日,《北京日報》1版

上世紀80年代,紀錄片成為進行愛國主義教育、精神文明建設的生動教材。

1983年,北京開展“文明禮貌月”活動,為了配合這項活動,市電影公司特意選出了《自有真情在人間》《新風暖千家》《美的心愿》《莫讓年華付水流》等20多部紀錄片,向城郊各放映單位推薦映出。這些紀錄片有宣傳遵守交通規則的,有反映人與人之間互相關心、互相幫助、和睦相處的,還有記錄青年工人舍身救起落水兒童的,令觀眾受到精神文明教育。(1983年3月1日《北京日報》2版,《市電影公司發行20余部紀錄片》)

當時,影院里放映的紀錄片已不如故事片多,但為了發揮紀錄片的鼓勵、激勵和教育作用,成為思想教育、普及科技知識的生動教材,市電影公司還是盡可能改進放映工作,讓影院通過編組映出和加片映出兩種方式,使觀眾看到更多、更快的紀錄片。與此同時,大型紀錄片也不斷攝制完成,《近代春秋》《毛澤東》《零的突破》《我與祖國共命運》等連續性專題紀錄片、大型彩色紀錄片陸續上映,這些紀錄片充滿歷史感、時代感、親切感,令人鼓舞、振奮、自豪。

1985年,紀錄片《使命》在清華大學首映。這部紀錄片展現了我國青年在不同歷史時期肩負起歷史賦予的偉大使命,為共產主義理想奮斗、拼搏的歷史畫卷。影片放映時,清華禮堂座無虛席,情到深處,同學們情不自禁地熱烈鼓掌,好多沒有座位的人是站著把片子看完的。放映結束后,有同學說:“看了這部片子,就像大海一樣心潮澎湃。要趕上世界先進水平,我們擔負著更重大的任務。”還有的同學表示:“我們一定要十分珍惜安定團結的局面,為四化建設腳踏實地地做出更大貢獻。”(1985年12月10日《北京日報》1版,《紀錄片〈使命〉首映式在清華反響熱烈》)

受電視崛起影響風光不再

1992年12月5日,《北京日報》5版

1993年4月27日,《北京日報》5版

上世紀90年代初,輝煌了幾十年的紀錄片陷入困境。

據本報1992年12月5日5版《新聞紀錄片還要不要?》記載,當時,紀錄片已淪落到半死不活的境地。死不了,是因為有國家保著,尚可維持;可又活不好:耗費大量人力物力拍出的片子沒有影院訂購拷貝,只能鎖進庫房。

紀錄片的生存空間越來越小,大文化市場的沖擊、電視的崛起是最主要的原因。那時候,北京的文化大市場已是五彩繽紛,人民群眾的文化生活非常豐富。而電視的迅速普及,使得紀錄片的功能很大程度上被各種各樣的新聞節目和專題片替代,加上電視媒介廣闊、時效性強、信息量大,又是無償收看,對紀錄片沖擊很大。

與此同時,我國電影發行體制改革也在進行。1993年,科教片、美術片、紀錄片、兒童片70%通過中影公司原價收購發行,其余30%及其他載體由各廠自己發行,收入歸己。1993年之后,各廠自主發行比例逐漸提高。這意味著,此前由國家全責保護的紀錄片也要走向市場,這對本已缺乏市場競爭力的紀錄片來說更是雪上加霜。那一陣兒,中央新聞紀錄電影制片廠有職工200人,具有年產500本新聞紀錄短片的能力,而中影公司每年只收購250本,導致大量機器設備和人員閑置。(1993年4月27日《北京日報》5版,《新聞紀錄片何處去?》)

紀錄片的制作周期長、成本高、時效差,而電視新聞、電視專題片時效快,覆蓋面廣,能迅速傳播到千家萬戶。相比之下,很多人都不愿意花錢買票去電影院看紀錄片。從發行、放映角度來說,紀錄片票價低,影院也不愿放映,發行公司更不愿發行。所以,那段時間人們在電影院幾乎看不到紀錄片了。

紀錄片開啟大片時代

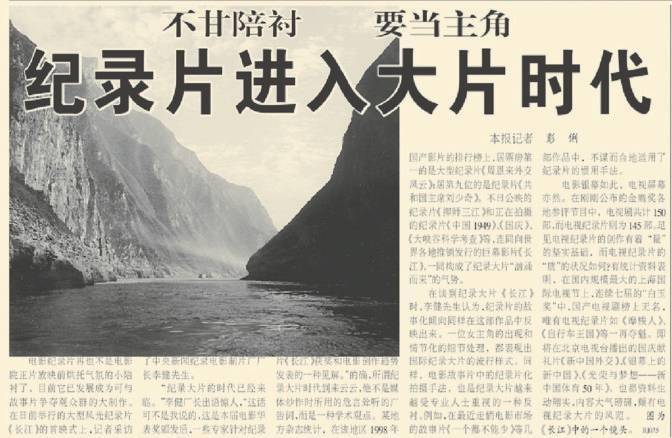

1999年6月5日,《北京日報》8版

2007年12月5日,《北京日報》13版

上世紀90年代中后期,電影發行系統開始應用市場經濟的方式發行新影片,紀錄片消沉一段時間后重新回到電影院。1996年,八一電影制片廠的紀錄片《較量》一炮走紅,引起轟動;1998年,大型文獻紀錄片《周恩來外交風云》獲得了如潮好評;1999年,大型風光紀錄片《長江》憑借巨幕征服了觀眾。“紀錄大片的時代已經來臨。”一些業內人士隱隱感覺紀錄片市場復蘇有望,有感而發。

紀錄片重返影院得益于影片的質量。就拿《周恩來外交風云》來說,這部具有“大片風格”的文獻紀錄片中出現了大量歷史鏡頭,涉及斯大林、戴高樂、赫魯曉夫、艾森豪威爾、尼克松、肯尼迪、尼赫魯等一批20世紀世界政治外交舞臺上的風云人物。值得一提的是,其中50%的史料是國內觀眾從未見過的。整部紀錄片有張有弛,有寫意有工筆,有抒情有議論,給人耳目一新的感覺。(1998年2月28日《北京日報》7版,《周恩來外交風云》)

電影銀幕如此,電視屏幕亦然。本報1999年6月5日8版《紀錄片進入大片時代》留下了這樣的記載:在國內規模最大的上海國際電視節上,連續七屆的“白玉蘭獎”中,國產電視劇榜上無名,唯有電視紀錄片《摩梭人》《自行車王國》等一再奪魁。后來,北京電視臺播出的《新中國外交》《銀幕上的新中國》《光榮與夢想——新中國體育50年》等紀錄片也都資料生動翔實,內容大氣磅礴,頗有電視紀錄大片的風范。

隨著時代的發展,中國紀實類節目越來越受到世界紀錄片同行的關注。2007年,中國五洲傳播中心與美國國家地理數字影像資料館達成代理合作共識,五洲傳播中心影視片庫的6000小時紀實節目素材,首次“入駐”美國國家地理數字影像資料館,成為這一世界影像傳媒市場平臺中的“中國元素”。這些素材非常珍貴,其中1000小時為成片,5000小時為素材,真實記錄了中國社會、經濟的發展。此舉也令中國紀錄片走向世界歷史性地向前邁出了一大步。(2007年12月5日《北京日報》13版,《中國6000小時紀實影像“入駐”美國國家地理》)

扛起“國家相冊”責任

2011年9月29日,《北京日報》21版

2013年11月22日,《北京日報》12版

近年來,電視臺紀實類專業頻道的接連開播和走紅,為紀錄片行業注入了新的活力。

據本報2011年9月29日21版《艱難站起的紀實頻道》報道,北京電視臺紀實高清頻道開播一個月,北京高清機頂盒用戶該頻道收視戶數比最初增加了10倍,日均收視次數從2萬漲到8萬多,收視人數從日平均9000多人次上升到5萬多人次。央視紀錄頻道改版后,在日首播4小時的基礎上,增加2小時節目量,一周之內,收視就從改版前的0.5%左右飆升至1%。

被業界稱為“中國紀錄片藍皮書”的《2011年中國紀錄片發展研究報告》顯示:截至2011年,全國已有8個電視紀錄頻道,電視紀錄片欄目總計83檔,紀錄片播出總量近6萬小時,產業總收入約10億元。(2012年4月2日《北京日報》7版,《新影廠要為紀錄片建院線》)

2012年,由中國電視藝術家協會、中央新影集團、北京電視臺和銳創控股集團共同投資組建的“北京國際紀實影像創意產業基地”在北京誕生,這是國內首個紀錄片生產基地,其重要功能是構建紀錄片的傳播渠道。一年后,在四川電視節上,北京國際紀實影像創意產業基地整合海內外資源,面向市場規劃立項,拿下了5部紀錄片的制作授權與合作協議,開始探索中國紀錄片發展的一條新路。(2013年11月22日《北京日報》12版,《紀錄片基地一氣兒簽五合同》)

2020年,作為第四屆北京紀實影像周重大政策成果,北京市廣播電視局正式發布了《關于支持北京紀錄片業高質量發展的若干政策》(簡稱“京九條”)。作為支持推動首都紀錄片持續健康發展的創新舉措,“京九條”從紀錄片題材規劃、推薦評優、扶持獎勵、推廣展映、節展活動、交流合作、引導服務、保障機制、人才培育九個方面,對紀錄片行業和產業貫通發展構筑起政策支撐,有助于推動北京紀錄片以更高質量、更高水準講述好中國故事,展現好“中國精神”“中國價值”“中國力量”,承載起“國家相冊”新時代責任和擔當。(2020年9月25日《北京日報》6版,《紀錄片“京九條”構筑政策支撐》)

2023年,首屆中國紀錄片大會舉辦,會上好消息頻傳。人們通過電影和電視感覺到,中國紀錄片高質量發展生態體系正在逐步構建,一個全新的“全民看紀錄片”的時代或將來臨。

本版文字:賈曉燕

資料來源:京報集團圖文數據庫、新華社