學生族暑假整容潮調查:平臺虛假點評販賣焦慮,或涉違規廣告

“畢業季,整容季”“早做早變美”“拼完成績拼顏值”……疫情放開后的第一個暑假,各大醫院和醫美機構迎來第一波學生“整形熱”。近日“媽媽帶高考結束女兒整容提升自信”“長沙學生族暑假扎堆整容”等多個相關話題也沖上熱搜,引發廣泛關注。

醫美領域一直是虛假“種草”的重災區,這些信息一旦對用戶造成不良影響,后果非常嚴重。早在2021年11月,《醫療美容廣告執法指南》(簡稱《指南》)就對九種情形予以重點打擊,其中居于首位的就是制造“容貌焦慮”。

未成年人暑期扎堆整容

虛假點評變相販賣焦慮

在各大平臺瀏覽做完功課后,近日陳婷主動約上同學好友,組團去醫美機構“提升顏值”。南都記者調查發現,和陳婷一樣,許多未成年人面臨不同程度的“容貌焦慮”,他們中很多是被“種草”平臺的文案吸引。

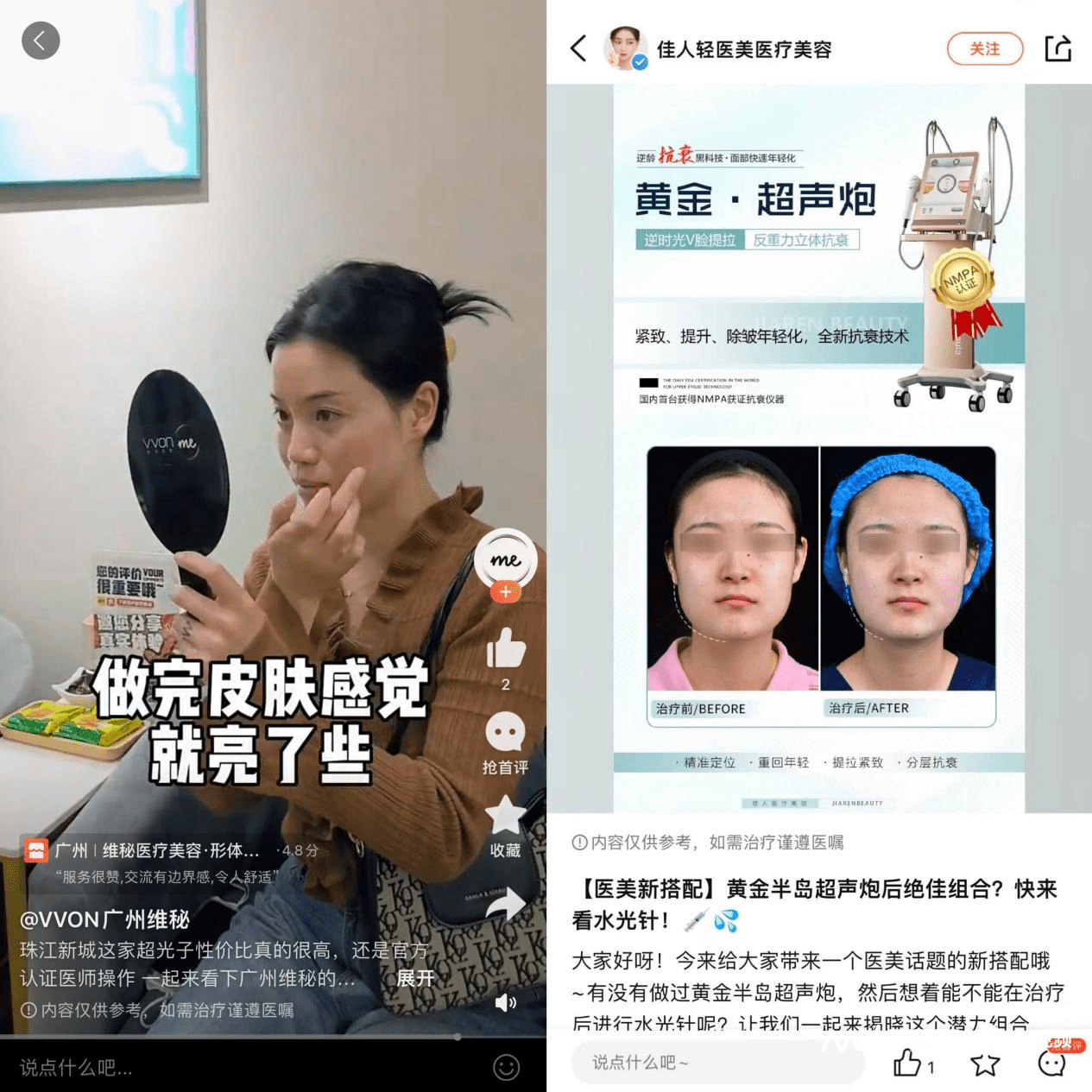

“辣妹怎么能有小肚子”“每次做完(醫美)都自信滿滿”“夏天到了當然要減脂瘦身”……打開更美等互聯網平臺,輸入“醫美”等關鍵詞,各類整形醫美營銷筆記、種草廣告令人目不暇接,許多面向“低齡求美者”的引導營銷也密集出現在評論區,卻很少提及手術背后的風險。

在某平臺“變美狂暑季”專區里,隆鼻、抽脂、面部填充、隆下巴、削骨等各類美容整形推廣測評、筆記隨處可見,時刻暗示整容低風險、低門檻。

至于陳婷準備做的雙眼皮手術,南都記者以高中生身份咨詢數家醫美機構,他們對該手術的描述基本是“沒有風險”“非常安全”“幾天就能恢復好”。

據悉,2021年11月后,醫美廣告監管也有了執法指南。《指南》對九種情形予以重點打擊,包括違背社會良好風尚,制造“容貌焦慮”,將容貌不佳與“低能”“懶惰”“貧窮”等負面評價因素做不當關聯或者將容貌出眾與“高素質”“勤奮”“成功”等積極評價因素做不當關聯。

此外,宣傳診療效果或者對診療的安全性、功效做保證性承諾;利用廣告代言人為醫療美容做推薦、證明;對食品、保健食品、消毒產品、化妝品宣傳與醫療美容相關的疾病治療功能等,也屬于官方重點打擊情形。

評論區引導上門打美白針

為進一步維護廣告市場秩序,保護消費者合法權益,推動互聯網廣告業持續健康發展,今年5月1日起施行的《互聯網廣告管理辦法》(簡稱《辦法》),針對帶有廣告推銷性質的知識介紹、體驗分享、消費測評行為作出規范。

《辦法》規定,除法律、行政法規禁止發布或者變相發布廣告的情形外,通過知識介紹、體驗分享、消費測評等形式推銷商品或者服務,并附加購物鏈接等購買方式的,廣告發布者應當顯著標明“廣告”,能夠使消費者辨明其為廣告。

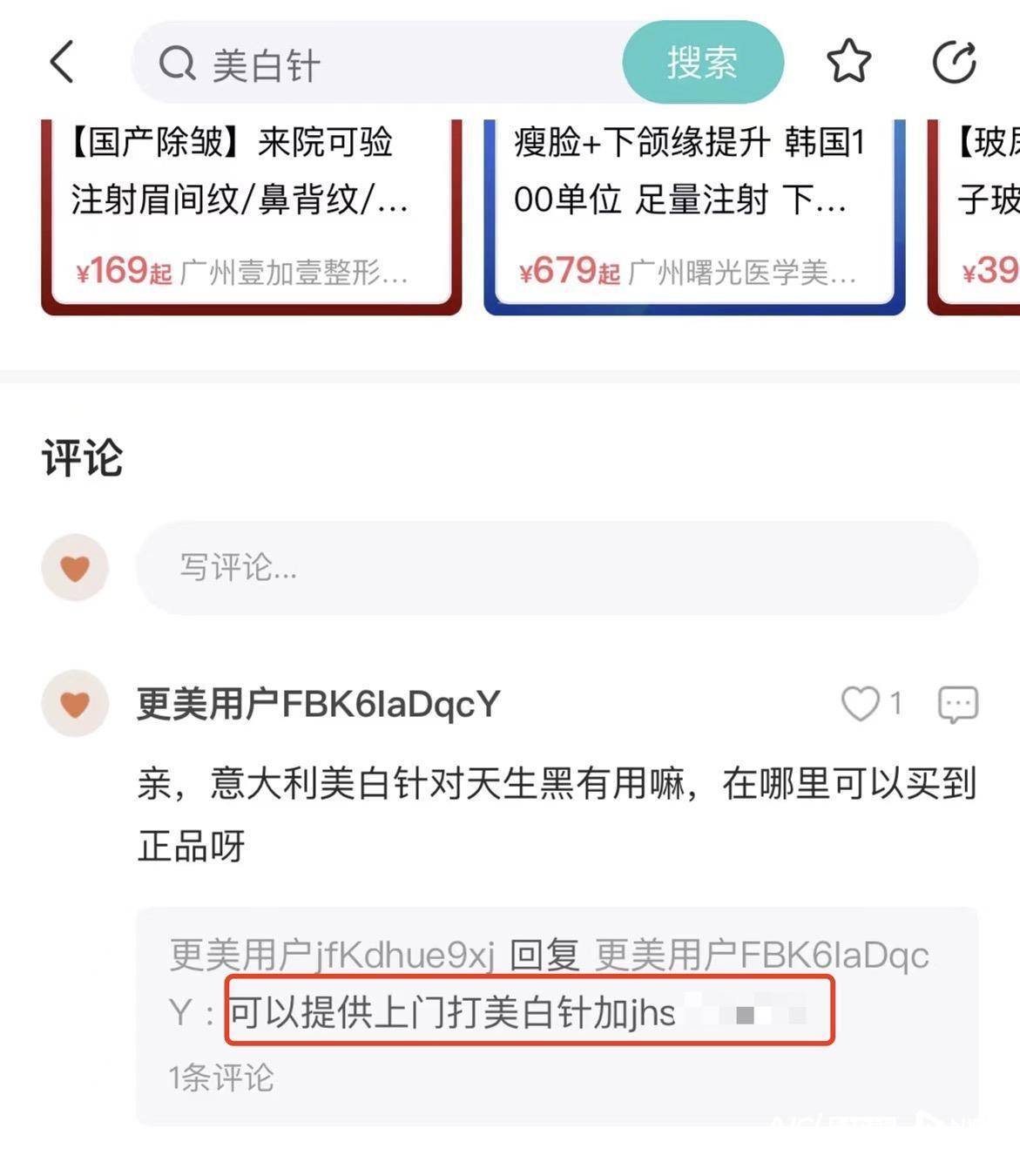

在更美app上,一則名為“我的變白歷程”的帖子里,博主介紹自己通過注射美白針實現皮膚白皙的經歷,下滑到評論區,面對有用戶咨詢“在哪可以買到正品”時,博主回復稱“可以提供上門打美白針”,并引導消費者加微信聯系。

(圖片來源于更美app)

以患者名義發布“攻略”

未經廣告審查機關審查

南都記者發現,這些平臺上絕大多數博主的攻略、筆記,披著科普軟文、消費評價的馬甲,以患者名義發布“攻略”,為醫療效果做斷言證明,不僅未經過廣告審查機關審查,未取得有關審查證明,也違反《醫療廣告管理辦法》《廣告法》相關規定。

陳婷回憶,自己做完醫美手術后,機構也曾讓她在網上發布好評,只要詳細敘述自己的到院過程、整容前后對比,做出五星好評,就會額外贈送護膚禮盒作為報答,內含面膜、補水噴霧、水乳等。

一些醫美機構還通過平臺認證的賬號,發布多則未標注《醫療廣告審查證明》文號的廣告內容,包含使用患者經過醫療美容的前后對比形象照片,宣稱其可實施的“黃金超生炮”等醫療美容項目等。

“上述推介內容均未見有廣告標,青少年很容易輕信,導致盲目跟風整容。”一位業內律師提醒,隨著醫美整形消費者日趨低齡化,醫美平臺更應承擔責任,加強監管,主動提醒相關操作的潛在風險,避免身心尚未成熟的未成年人被畸形的審美觀帶偏。

數據顯示,2000萬的醫美消費群體中,每100位就有64位“90后”,19位“00后”,也就是說“00后”占據了醫美市場的19%。

據悉,《醫療廣告管理辦法》明確規定,醫療廣告的表現形式不得利用患者、衛生技術人員、醫學教育科研機構及人員以及其他社會團體、組織的名義、形象作證明。

工商行政管理機關對違反本辦法規定的廣告主、廣告經營者、廣告發布者情節嚴重,造成嚴重后果的,可以并處一至六個月暫停發布醫療廣告,直至取消廣告經營者、廣告發布者的醫療廣告經營和發布資格的處罰。

資深法規研究專家徐澤兵呼吁,各互聯網平臺切實負起監管責任,利用大數據監測技術等手段,加強平臺內容審核。同時消費者要仔細甄別,避免被營銷廣告所誘導,切實做到理性消費、科學消費。當消費者遇到虛假夸大宣傳時,可撥打12345、12315進行投訴舉報,向違法違規的“互聯網廣告”堅決說“不”。

來源:南方都市報

作者:項亮