封面新聞記者 張奕丹

近日,曾被稱為“絕命毒師”案的張正波等人被控涉毒案迎來終審判決。湖北省高院撤銷了4名被告此前被認定的走私、販賣、運輸、制造毒品罪,改判為非法經營罪,其中張正波被判處有期徒刑11年。

案發前,張正波是高校副教授,他和楊朝輝等人創立公司研制化學物并售往海外。2013年,該公司部分產品被列管入精神藥品目錄。2015年,張正波等人被海關緝私部門控制。因高校教師身份,當年張正波曾被稱為“制毒、販毒”的“絕命毒師”。

該案引發大量對列管精神藥品是否等同于毒品的討論。終審判決書顯示,湖北省高院認為,神經藥品具有雙重屬性,只有脫離管制被吸毒人員濫用的,才屬于毒品。

5月29日,張正波的辯護律師朱明勇告訴封面新聞記者,終審判決后律師曾會見張正波,“‘絕命毒師’這個帽子取掉了,他還是比較能接受的”。

“絕命毒師”案終審改判

此前被告曾被判死緩、無期

朱明勇介紹,在案發前,凱門公司已成立10年,生產近60種產品,隨著國家對精神藥品列管目錄有所調整,公司部分產品才被列入管制精神藥品。

據判決書記載,涉案產品包括3,4-亞甲二氧基甲卡西酮、2,5-二甲氧基-4-碘苯乙胺等,相關產品全部流向海外。

2015年夏天,凱門公司的馮靜、張正波等4人先后被武漢海關緝私部門抓獲。檢方認為,應當以走私、販賣、運輸、制造毒品罪追究刑責。

武漢中級人民法院于2017年作出一審判決,張正波等4人構成走私、販賣、制造、運輸毒品罪,楊朝輝、張正波分別被判處死緩、無期徒刑,公司員工馮靜、鮑俊喜也被判處有期徒刑。被告人上訴后,湖北省高院二審裁定該案事實不清,證據不足,將此案發回重審。

2019年,武漢市中級人民法院作出重審一審判決,依然判決4人涉毒罪名成立,但4名被告刑期均減少,楊朝輝由死緩被改判為無期徒刑,張正波被判處有期徒刑15年。被告不服判決,繼續提起上訴。

終審判決:

列管精神藥品不等同于毒品

撤銷涉毒罪名

凱門公司研制、銷售的化學品是否等同于毒品是本案核心爭議。終審判決書顯示,張正波的辯護人提出,沒有證據證明涉案產品流入非法渠道,也沒有證據證明買方是“走私販賣毒品的犯罪分子或吸食注射毒品的人員”,應該認定其為向不特定人員販賣精麻藥品,不宜認定為售賣毒品罪。

朱明勇介紹,辯護人曾將凱門公司寄往美國的郵件地址在地圖上進行逐個對比,發現周邊多是化工企業,他們推測這些化學中間體大概率被用于化工科研,而非賣給吸毒人員。

“根據武漢紀要(《的理解與適用》),精神藥品一定要查清去向和用途,必須是用于吸毒或者販毒,那么可以進毒品類犯罪,這是明文規定的。”朱明勇表示。

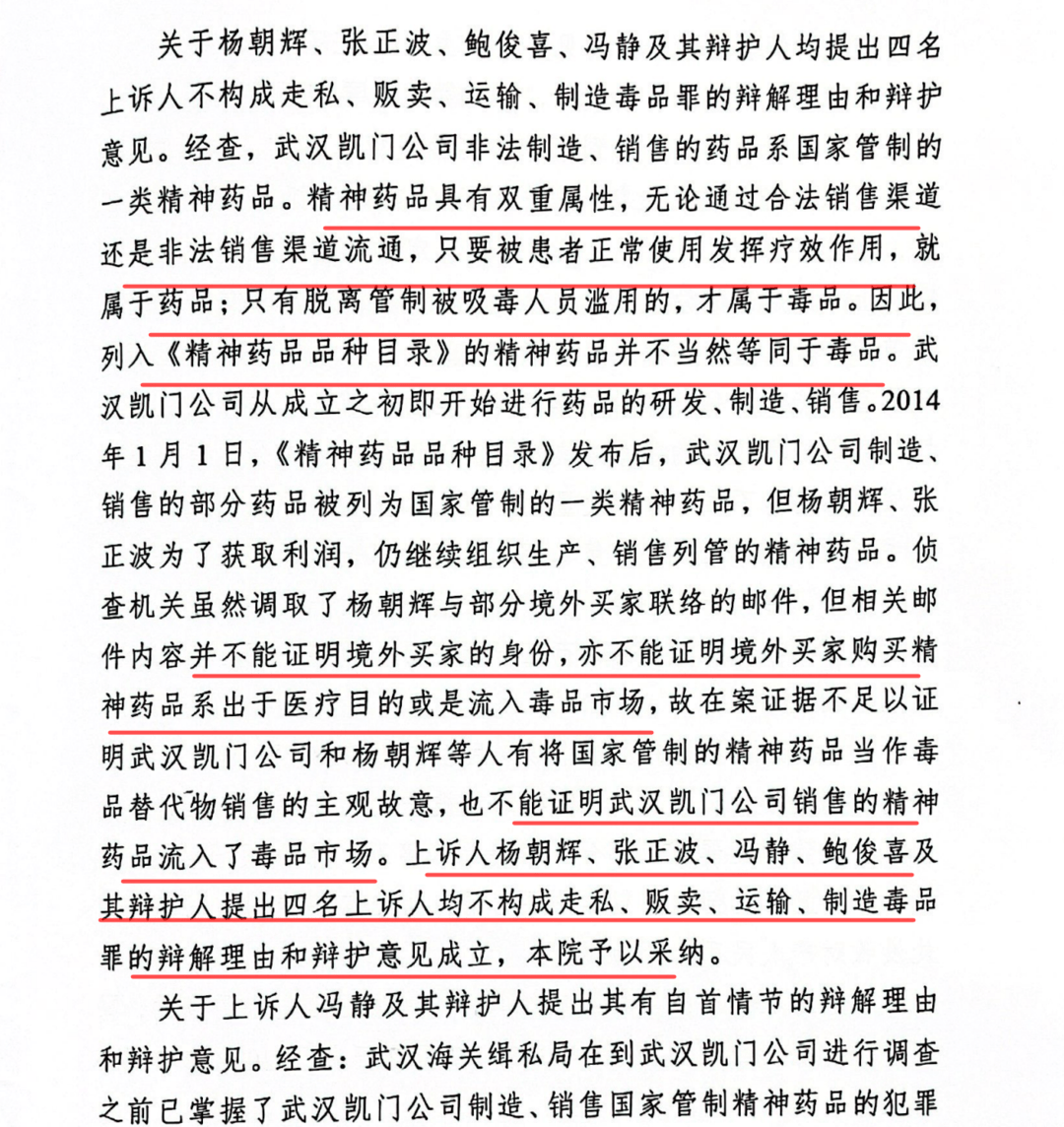

湖北省高級人民法院刑事判決書

相關辯護意見最終被法院采納,終審判決書記載,精神藥品具有雙重屬性,無論通過合法渠道還是非法渠道銷售,只要被患者正常使用發揮療效作用,都屬于藥品;只有脫離管制被吸毒人員濫用的,才屬于毒品。因此,列入《精神藥品品種目錄》的精神藥品并不當然等同于毒品,該案中境外買家的身份無法確認,在案證據無法證明買家購買精神系出于醫療目的或是流入毒品市場,因此不構成毒品犯罪。

據湖北省高院終審判決書記載,該院認為,武漢凱門公司違反國家藥品管理規定,未經許可制造、銷售國家管制的一類精神藥品,擾亂市場秩序,其行為已構成非法經營罪。楊朝輝被判處有期徒刑13年,張正波被判處有期徒刑11年,馮靜被判處有期徒刑8年,鮑俊喜被判處有期徒刑8年。