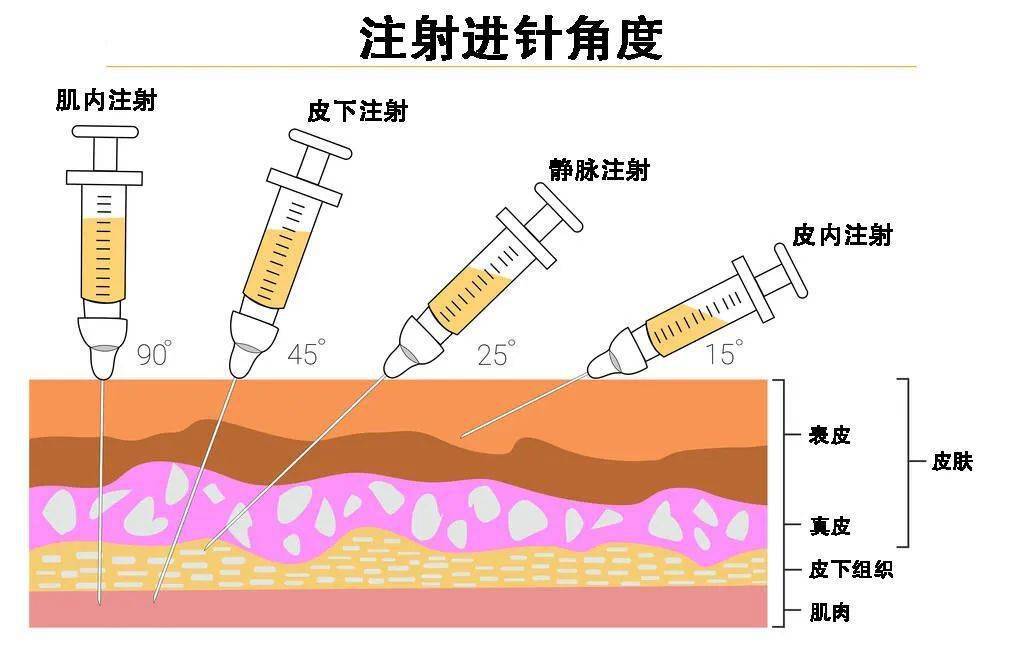

肌內注射

肌內注射是將藥液注入肌肉組織,藥物溶于組織液后進入血管,短時間便可進入體循環,流至全身及病灶。

因此,不宜或不能作靜脈注射,但要求比皮下注射更快發揮療效,或注射刺激性較強、藥量較大的藥物,可選擇肌內注射,多選擇肌肉較厚、離大神經和大血管較遠的部位,以臀大肌最為常用。

皮下注射

皮下注射是穿透皮膚,將少量無菌藥液注入皮下組織,主要用于注射小劑量藥物。不能或不宜口服給藥,但需在一定時間內發揮藥效的藥物,比如胰島素、腎上腺素,可采取這種方式。

疫苗接種多選擇皮下注射,多是在上臂三角肌下緣、腹部、大腿外側。

靜脈注射

如果藥物濃度高、刺激性大、量多,或不宜口服、皮下、肌內注射,但需快速發揮藥效時,臨床會選擇靜脈注射,也就是自靜脈注入藥液,多用于輸液或輸血、靜脈營養治療和急救。

皮內注射

皮內注射是將少量無菌藥液注入表皮與真皮之間,多選擇在前臂內側,常用于各種藥物過敏試驗,以觀察是否有過敏反應。該部位神經末梢豐富,注射時痛感較強。

醫生提醒,不要一有病就想到輸液,應遵循世界衛生組織推薦“能不用就不用、能少用不多用、能口服不肌注、能肌注不輸液”的用藥原則。

打針時,如何減少“恐懼感”

不管是哪種注射方式,“打針”這件事總會令人感到害怕。打針時閉上眼睛或轉過頭去不看,這樣做真的可以減輕痛苦嗎?

閉著眼反而加劇心理負擔

《心理科學》雜志上的一篇研究稱,打針或抽血時,閉眼或轉過頭不看,不但不能減輕疼痛,還會加劇心理負擔。

因為閉著眼別過頭時,人們會想著什么時候“突然”被針扎一下。這會帶來未知的恐懼,導致神經高度緊張,壓力激素分泌增加,使機體產生出汗、心率加快、呼吸急促等生理現象,主觀上給自己的疼痛評估加碼。

相反,凝視身體,能“確認”傷害到來的時間,有一定鎮痛作用。

有些人可能有“針頭恐懼”

有一部人認為,看著針的時候更害怕。這可能屬于“針頭恐懼”,又叫“打針恐懼癥”,指對針類存在特別懼怕的心態。

害怕針頭主要由兩方面原因造成:

1.針頭引起了恐懼聯想,比如小時候遭遇過被尖銳物刺痛的創傷;

2.對疼痛特別敏感的人更容易害怕針頭,疼痛的敏感程度與遺傳有關。

有些人針頭恐懼比較嚴重,會有“暈針”現象,出現頭暈、心慌、惡心、面色蒼白、全身出汗甚至暈厥。

除了針頭,這類人對鉛筆尖、圓規等也感到害怕,不愿看著針尖刺向自己。

扎針時,如何減少恐懼和痛感?

如果你沒有暈針的情況,建議直視針頭和進針過程;實在害怕針頭,試試把臉別過去,和陪同的人聊天分散注意力。

容易暈針的人,建議在扎針先告知醫護人員,以防意外發生。

來源:生命時報