風波的緣起是一個祝福父親節的短視頻。

幼兒園的教室里,老師把男同學和女同學分成兩邊陣營,視頻的左邊全是女孩,右邊全是男孩。

女孩子們問:“你有房嗎?”

男孩子們答:“我爸有!”

“你有車嗎?”

“我爸有!”

“你有存款嗎?”

“我爸有!”

“那你有什么?”

“我有我爸!”

觸目驚心的對話,在網上瘋轉。

這個視頻集齊了對成年世界里最惡毒、最刻板的想象:

女性是只知道要車要房要存款的拜金女,男性是拼爹躺平還洋洋得意的寄生蟲。

而且默認男性財產的繼承完全靠上一輩男性來達成,我記得我們自開國以來就是婦女能頂半邊天,雙職工家庭男性女性一起打拼是常態。

怎么封建地主那套小農經濟的狹隘價值觀反而在幼兒園小朋友的視頻里借尸還魂了??

而這個爆款視頻又成為流量密碼,其他幼兒園老師帶著小朋友們紛紛效仿……

錯誤的性別刻板教育

現在去搜索“我有我爸”的文案,仍然能看到一大堆如法炮制的父親節視頻。

性別角色、臺詞編排都如出一轍,小朋友們惟妙惟肖地表演著拜金女和爸寶男。

顯然,《我有我爸》已經晉升為一個爆款段子,在幼兒園界廣為流傳。

然而,直到這則視頻被大范圍批評之時,依然有家長不以為意地留言,“只是一個視頻而已”。

“對啊,沒必要上綱上線”;

“小朋友又未必懂是什么意思”;

“看他們演小大人兒不好玩嗎?”

在這個閉環里,大人們紛紛失效。

幼兒園的老師們寫出這樣的臺詞毫無察覺,從拍攝到發布無一人覺得不妥,最操心教育的家長也當笑話看。

那些早該被社會拋棄的性別刻板印象,就這樣輕而易舉地灌輸進小朋友的大腦中。

女人拜金,男人啃老,成為他們人生中接受的第一次性別教育。

這哪里是段子啊,這簡直是一則恐怖故事。

當然,這樣的恐怖故事并不罕見,短視頻創作區經常出現。

視頻里,孩子們說著他們的年紀說不出來的話,因為文案多半由家長編寫。

為了跟上爆款的潮流,他們排演著一系列更適合中國寶寶體質的“家庭情景喜劇”。

女兒是爸爸前世的情人;

女兒不要跟媽媽搶老公;

媽媽不應該涂美甲因為這樣不方便干活......

都是這類“家庭情景喜劇”經常表達的中心思想。

孩子在其中同樣進行的是一種表演,一種在很多成年人看來是逗樂的模仿。

但那并非是無害的。

很多小朋友對成人世界中糟粕的習得,就是從這些模仿開始的。

我很好奇,我們是從什么時候被灌輸進這些糟粕的?

鳥鳥講過一個段子,說自己小時候和朋友玩過家家,因為自己又懶又話少,所以她都是演爸爸。

爸爸=懶、話少、不用干活;媽媽=做飯、洗碗、照顧孩子。

家庭,就是我們對性別分工認知最初始的模版。

當我們開始擁有性別意識,又被迅速劃分到兩個陣營中。

當女孩在外面玩耍嬉鬧,別人會說:“女孩子別像個瘋婆子似的,要淑女一點”;

當男孩因為受傷流淚,別人又說:“男孩子哭哭啼啼像什么樣子,男子漢要堅強”;

所有人都在提醒我們兩種性別的不同,就連幼兒園都為了所謂的“完善性別意識”,降低門檻瘋搶男幼師,這在本就對女性不利的就業市場里何嘗不是一種偏頗和歧視呢?

當我們走入校園,對兩性的區別對待才正式開始。

男孩們發生沖突用暴力解決問題,在大人們看來就是男孩子嘛,打打鬧鬧很正常;

女孩們發生沖突,因為不被鼓勵展現攻擊性,所以多半轉移成一場地下戰爭。

在智力上,男孩被認為先天比女孩聰明,即使考不過女孩,老師也會定義為“太粗心”,而女孩是“靠用功才做到的”。

女孩學不好理科,男孩不擅長文科,這樣的刻板印象貫穿整個學生生涯,甚至有數學教材區分男聲版和女生版,美其名曰“因材施教”。

所以當大家得知牛津數學系第一是個中國女孩時,才會有一眾自信心爆棚的男性質疑真實性,甚至給牛津第一出題質問:“讓我來考考你”。

從小到大,我們所接收到的媒介總在反復強調男生應該怎樣、女生又應該怎么樣。

影視動畫書籍游戲里,沖在前面去冒險的主人公大多是男性,而女性呢,要么擔任照顧者的角色,要么住在城堡里等待被拯救。

男孩玩的玩具是機甲戰車,上天入地無所不能;而女孩玩芭比娃娃,還有各種美妝做飯清潔套裝,從幼兒時期開始模擬主婦生活。

連我們的形容詞也仿佛有性別,勇猛是男性的,溫柔是女性的;理性是男性的,感性是女性的。

它們編織成一個密不透風的性別角色模型,叫做“男性征服世界,女性照顧男性”。

這模型千百年來不停復制、不停延續,在循環往復中讓一代又一代小朋友們,成長為刻板的一份子。

完全缺失的性教育

在錯誤的性別刻板教育的另一個側面,是完全缺失的性教育。

近期還有一則新聞讓人大呼震撼,一個幼兒園組織跳操,所有小朋友無論男女都脫掉上衣。

很難想象,老師是如何讓他們分性別扮演拜金女和爸寶男的同時,還能做到在生理層面無視他們的性別。

然而這就是我國小朋友面臨的教育現狀——

可以模仿成年人的性別偏見,卻不能學習真正的性別知識。

社會新聞里,帶男童上女廁、用女浴室的媽媽總會引起軒然大波。

寶媽們用崩潰控訴著婚姻對女性的傾軋,但她們忘記了孩子也是這場傾軋的受害者。

小孩本不應該在建立性別意識的關鍵階段,受到這樣模糊的、錯亂的對待。

大多數家長不具備給孩子進行性教育的能力,就像我們小時候問父母自己從哪里來,得到的回答永遠是“垃圾堆里撿來的”。

當學校教授性別知識時,有的家長連忙把孩子耳朵捂起來:

“孩子還小,哪能聽這些東西?”

當性教育書籍《珍愛生命》中描述出兒童可能遭受的侵犯,有的家長驚慌舉報讓書籍下架:

“這么色情的話,怎么好意思寫出來?”

另一本讀本《成長的腳步》中用插畫講解性行為,家長們又被狠狠冒犯:

“簡直是黃色漫畫!!!”

本應該在兒童時期完成的性教育,被冠以“下流”“露骨”“尺度過大”為由,寸步難行。

其實孩子是最容易接受性教育的群體,因為對他們來說性還未沾染太多色情,讓他們接受男女有別尊重異性的理念,就像節約用水一樣簡單。

但因為大人普遍的性羞恥感,性教育總是支支吾吾,諱莫如深。

接受不到合適性教育的孩子,一方面求助不正當渠道去滿足自己的好奇心。

在黃色網站上,到處都是對性扭曲的幻想,將孩子批量制造成下一代性變態。

更可怕的后果,是孩子對性的認知全無,所以對性犯罪也毫無警惕心理。

根據最高人民檢察院公布的數據,2017至2019年,這三年間檢察機關起訴涉嫌性侵未成年人的犯罪人數高達4.34萬,實際數字只會更高。

根據NGO 組織 darkness to light 估算統計,每10個未成年,就有1個可能遭遇過性侵,其中70%~90% 是熟人作案。

因為從未被告知自己的隱私部位不能隨便讓別人觸摸,許多孩子被親戚長輩哄騙著就成為了獵物。

針對幼童、小學生的性侵屢禁不止,連幼兒園都成為禽獸的溫床。

家長試圖保全孩子“純潔的心靈”,殊不知孩子的“純潔”,也可以是任罪犯潛入的縫隙。

之前看到一則新聞,一名13歲的女孩因為迷戀追星,希望讓偶像愛上自己。

然后因為對性知識的無知,被一名大學生蒙騙說可以幫她種“情人蠱”,讓偶像愛上她。

所謂“種蠱”就是發生性關系。

在三個月時間里,大學生以種蠱為由誘奸女孩4次。

如果對孩子的性教育早一點實施,是否就可以避免一些災難的發生?

何以至此

為什么明明最需要提早進行性教育時,大人們選擇沉默、不去應對,假裝等孩子長大自己就會神奇般地習得正確科學的性知識?

為什么最不該過多干預的性別刻板教育時,大人們又總是過度規訓,把「男孩要成功,女孩要順從」刻在孩子成長的方方面面里?

為什么每一次都完全繞過正確答案?

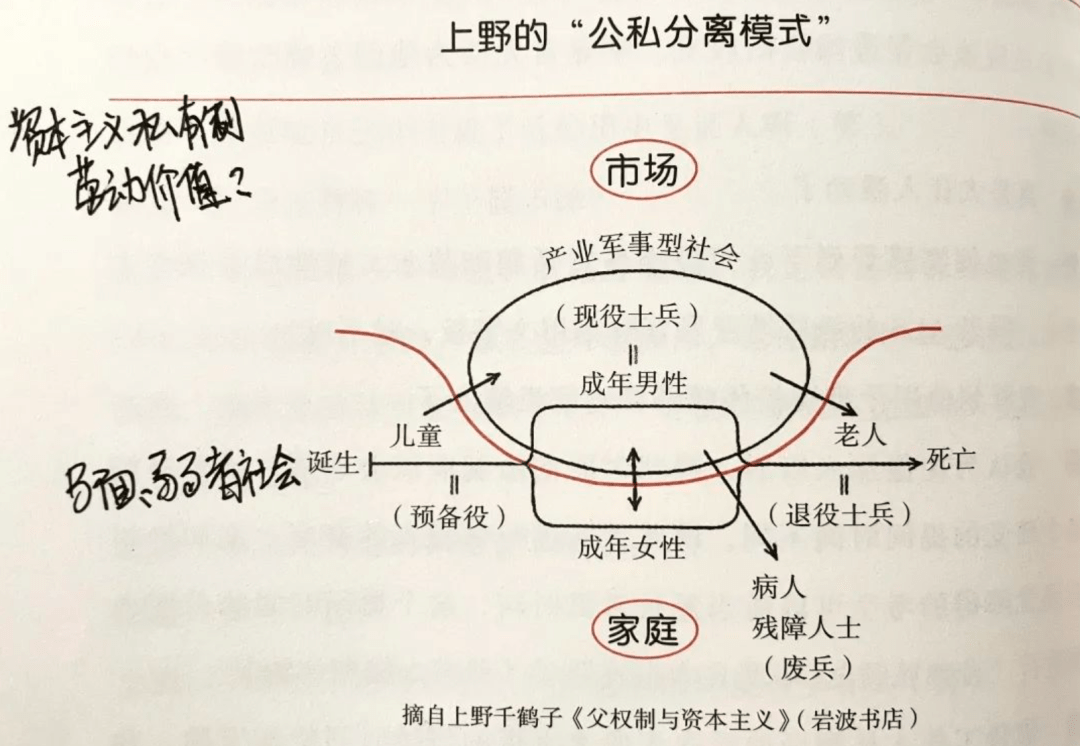

恰恰因為背后有一套精密的資本主義與父權制的運行邏輯。

曾經這套邏輯指向成功,而今成功學敘事已然破產,卻不影響滯后的性別教育依然遺毒千年,男性女性都成為這套異化信條的受害者。

只有符合傳統男子氣概的男孩得到褒獎,除此之外——

性格溫和、喜歡粉色、不愿意展現攻擊性、不擅長理科、愛好裝扮……的男孩子會困在性別氣質的牢籠里,得到的只有全方位的否定。

女孩也是如此,不被鼓勵運動、競爭、力量對抗,不能有企圖心、好勝心,更不會在公共空間表達反抗、展現負面,被要求溫和、大度、乖順,給別人面子。

這樣的教育環境其實是對孩子天性的壓制和改造,無論男女,誰都不能自由生長。

只為把人塑造成更好地為市場提供勞動價值(女性為家庭提供再生產勞動)的工具。

男人無法展示脆弱,女人必須永遠大度,還有什么比“要強又不會反抗的工具”更適合嵌入滾滾向前的社會生產流水線呢?

而至于完全空白的性教育,同樣嵌套在這個精密系統里。

既然不把人當人,那么人與人之間的尊重、傾聽、協商、身體邊界……自然不是最重要的。勞動力生產出新的勞動力才重要。

所以東亞家庭兩大迷思便是——

小初高不許談戀愛,大學要求變戲法一樣變出個男女朋友。

一輩子不能談論性但催生催育,假裝不知道生育的起點就是無套插入性行為。

發現這層真相之后尤感恐懼,這套異化的系統把我們人之為人的價值、尊嚴和意義一一剝奪,然后系統下的我們又成為加害者,剝奪下一代。

因為異化的邏輯如此運轉高效,絲滑地縫制進兒童成長教育里。

就像那個爆款抖音視頻套路一樣。

家長、學校、老師、社會環境……大家都不假思索地按照固有模式轉下去,正如嵌入一個巨大的異化機器上的小小螺絲釘。

阿倫特在「平庸之惡」里解釋說,當一個惡行的鏈條足夠長,長到看不到鏈條全貌時,每個環節的人都有理由覺得自己很無辜。

這便是很多小孩退無可退選擇以決絕的方式自殺后的怪誕輿論場,人們怪罪小孩子“太脆弱,抗壓能力不行”,怪罪家長“不關心孩子”,怪罪老師“不懂教育”……

總有一方可指責,沒有一滴雨認為自己造成了洪災。

但從未想過整個系統都是有毒的,我們可能某一刻都參與了暴力。

畢竟看似溫和善良的大人,依然會不假思索說出“男孩要有男孩樣”“女孩要有女孩樣”“什么樣的年紀就該做什么樣的事”。

依然會做出否認小孩的選擇,打壓他的愛好,不去傾聽、溝通、尊重孩子的邊界,只是為了某種面子的彰顯,把教育變成power play(權力傾軋)。

依然會在網上振臂高呼“下一代教育拒絕娘炮”,激情討論“女性受教育程度越高生育率越低”,依然不把人當人。

尤其面對權力比我們小的孩子。

所以教育不該是由大人指向小孩的教化,反而首先大人要去練習一種平等的實踐。

從微小處學習互相尊重、平等溝通、認真傾聽并有商有量,把人當人。

至少別再重復那種上述錯誤的性別觀,在性別刻板上的過度干預和性教育上的完全躺平。

不假思索復制這種教育文化,讓暴力延續,這種不假思索背后其實是精致的算計,表面上大人“沒想太多”,實際上他享受權力的快感。

教育的目的從來不是為了讓世界多一個生產力。

正如劉擎教授所說:人不是工具,人是作為目的的存在。

不接受這種異化,不加入異化他人。反思我們的教育,就要從微不足道的小事做起。

監制 - 她姐

作者 - 貝瑞醬,黃瓜酸啤

微博 - @她刊iiiher